书童穿过客栈里来来往往的客人,他和招呼客人的小二擦身而过,路过大堂里看戏台唱戏的人们,踩着客栈里摇荡的唱词登上楼梯。而那坐在二楼栏杆旁的座位,一手撑着侧脸斜睨着楼下那处人群聚集之处的青年等候已久。

“少爷,”书童拱起双手同他作揖,“已经和马夫打点完了,行李也已经安顿到房间,店家给安排了两间位置不错的房间,等会儿我带尔小姐去看看?”

但这位林氏的少爷却好像也被楼下的唱戏声勾了魂儿,任凭他低着头站在身旁,却迟迟没有回答。在一阵紧凑的鼓点后,戏中的女子趁着一阵青烟下了台,徒留男子呜呜咽咽。过了好一会儿他的主子才终于开口。

“无妨,告诉我是哪个房间。你寻不到菁菁,我带她去吧。”

少女浅灰色的眼眸停留在他身上已经有些时候了。

即使邹玉容向来喜欢人来人往享受人类驻足对他投以注视的模样,只要将鱼尾藏于衣摆之下便几乎无人可辨别出他的真身,但少女既不鼓掌,也不笑,更是一句话不说。她只是坐在木头小凳上双手托腮一动不动地盯着自己,像是神话传说的折子里讲过的望夫石的女子。但即使涂山氏也不会这样面无表情地等着禹吧!周围的看客来了又走,远处客栈店里的小二出来招呼了客人又窜回屋内,只有这个少女仍坐在礁石前。

终于等到最后一曲也唱罢,周围人都鼓起掌来,向他递上喝彩或是看上他的才艺容貌刻意上来攀亲附会。交谈之余他将这些人一一打量过却没一个能进得了他的眼,邹玉容便很快对应和这些凡夫俗子感到厌倦。谈话的间隙,那双浅灰色的眼眸猝不及防又被他捉住——她还坐在那。

虽说少女长相清秀,但年龄太小,邹玉容也算是对人类世俗了解颇多,女子身体实在不方便,和他对自己的定位也不符合。若能转生为人,还是做风流倜傥,英俊潇洒的男子最好。

当然,他也可以理解豆蔻年华的少女对自己一倾芳心,毕竟自己现在就已经足够仪表堂堂,除了下半身是鱼尾受限于水中,但也足够打败大半人类歪瓜裂枣,更何况自己还有一技之长傍身,没想到只是趁心情好在岸边唱戏便引得又一个少女对他倾心不已,罪过罪过。

最后一个人也同他道别时,少女果然还没走,甚至姿势和位置都没变。少女身上服装首饰用料华贵,样式精巧,尽管看起来瘦弱,气色却并没有穷苦之相,邹玉容看得出来,这是一位出身富户的千金小姐。

邹玉容左右瞧了瞧,见没有其他人过来,而周围也不见谁像是少女的亲近之人,于是他用手里的扇子朝那少女扇动几下。那双眼睛眨了眨,向上微微转动,而后等待着他的话语。

“这位小姐在鄙人这里听戏已经有些时候,又等到现在,或许小姐是喜欢鄙人……”

“鄙人是谁?”

这丫头怕不是个傻的。

“哈哈,小姐真会开玩笑。‘鄙人’就是对自己的自称啊。”

少女仰起头眨眨眼睛,好像她的脑袋瓜里正在仔细反刍这句话的意思,过了一会儿她又歪着头看向坐在礁石上的鱼仙,让邹玉容想起时常在街边小摊的桌椅间穿行等着客人们丢下几块骨头或是牛肉的小狗,“所以你的名字是鄙人?”

到底谁家胆子这么大这么傻的娃也敢往外放!“哈哈哈哈!小姐的笑话真是好笑!邹某喜欢你,要不要同我交个朋友?在下邹玉容,敢问小姐的名字是?”

这会儿少女的脸上才终于出现了茅塞顿开的表情,合着是只能听懂问自己名字的问题?这更让邹玉容想起汪汪叫着回答客人们简单指令的那只小流浪狗。

“原来你的名字是邹玉容!我叫尔菁菁,我也喜欢交朋友!”

虽说是个傻丫头,但逗着玩玩当作打发时间也不错。这会儿邹玉容突然明白了那些客人为什么都喜欢在给狗吃食前逗弄小家伙一番。

“见过尔小姐。我看尔小姐一人坐这儿已经有一个时辰左右,可是喜欢邹某的唱词?”

“其实我听不太懂,但是这是一个很悲伤的故事对不对?”尔菁菁问道,她已经不坐在小板凳上,而是走到礁石前将双手搭在石头上,只是她仍是仰着头看向邹玉容,“我看到旁边的姐姐哭得好厉害。”

“嗯……”考虑到这丫头的脑子或许这出戏的唱词对她来说确实有些难以理解,“尔小姐今年年岁几何?”

“几何?”

“就是问你多大了。”

尔菁菁举起手摆弄着手指,看起来好像她和自己的十根手指关系不是很好,“十三岁……了?”

怎么连自己几岁都不知道。有那么一瞬间邹玉容想到,或许自己现在拉着这小丫头唠嗑是在行善积德也说不定。

“那明年你就及笄……”说到这里邹玉容的舌头忽然打了个结,该不会这个尔菁菁连及笄是什么意思都不知道。

好在少女马上跳起来高举手臂,“这个我知道,明年我就要结婚了!”

看来也没有那么傻。

“那就好解释了,我刚才唱的那出戏就是讲述了一位女子同丈夫分别后二人饱受相思之苦的故事。如果你将来和你的夫君分居两地不能见面是不是很伤心啊。”

“我吗?”

夕阳渐斜,靠近几近逝去的太阳的天空与云都被最后的光芒点燃,海面的浪涛也像是因为血色的灼痛咆哮得更加猛烈,连带着少女浅色的眼眸都染上了燃烧的天光。忽然,尔菁菁笑了。她踮起脚尖凑近邹玉容的耳边。

“尔菁菁会难过,但我其实还好。”

邹玉容的笑容僵在脸上。

“你是鱼仙,而且我们是朋友,这是我的秘密。你会帮我保密的对不对?”

当伪装成人的鱼仙想起用手中的圆扇掩住自己失控的仪态时少女已经重新站回原处,她仍是抬头望着邹玉容,好像那燃烧的光芒只是她眼中转瞬即逝的幻觉。

即使一直都是鱼仙之身,邹玉容的年纪也已经二十七八,以人类来说甚至早已是应当安身立命之时。突遇同族的惊诧也只是一时之间,很快他便重新摇起手里的圆扇,风轻云淡好似无事发生,实际上这对他们谁都好。

“是吗,是这样啊,”圆扇末端缀着的圆珠流苏在他的指尖被捻动,“那你运气不错哦,像我物色了这些年月,连一个入得了眼的皮囊都没寻得。”

“你也想做人?”

“有不想的鱼仙吗?”他伸手捏了捏少女的脸蛋,人类的皮肤干燥、温暖,那是温暖厚重的生命在皮肤下流淌的证明,“小鱼仙,你才多大,就寻得这样一个好的容身之处。怎么,当人不好吗?”

尔菁菁没有立刻回答他,但也不再看着他了。直到唤她名字的声音响起她都没有再看向邹玉容。

来寻尔菁菁的是个外貌俊秀的青年,看起来比尔菁菁大了约有三四岁。这青年言行举止得体,身上服饰也不似平常人家穿得起的便宜货。邹玉容猜这人要么是尔菁菁的哥哥,要么是尔菁菁明年要结婚的那个夫君。

“菁菁受您照顾了,”青年同他点头,他也简单同青年回礼,“菁菁前段时间害了傻病,怪我不注意,多谢阁下照看菁菁,敢问阁下姓名?”

“在下姓邹名玉容,阁下是?”

“林权,叫我伯谋便可。”

“既然伯谋已经寻得尔小姐,那带回去后应当多加照看。”

“多谢邹兄提醒,那么暂且别过。”

夕阳已经完全沉没在海的另一边,天空只剩下燃烧过后的余烬。

看来以后或许可以叫人写一出新戏来唱,邹玉容从礁石上跃回海面之下,只是不知道这出戏到底是鸠占鹊巢,还是李代桃僵?

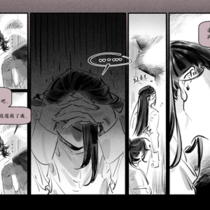

他走在前面,尽管手里牵着尔菁菁,但少女始终走在他身后半步的位置。直到回到客栈里他们也没有和对方说过一句话。

他带着她踏上客栈的台阶,路过同样沉默的客人,狭长的走廊里一扇扇房门向后退去,他们在交替的光影里穿梭,最后在漫长走廊的中段,其中的一扇紧闭的房门停在他们身前。

“这是你的房间,”这是他们告别邹玉容回到客栈后相互说的第一句话,“下次出去记得要说一声,不然你父亲和姨娘要担心的……”

“那你呢?”尔菁菁抬起头,他看见少女浅色的眼眸中清晰地倒映着一个人影,“你也会担心我吗?”

“当然了。因为我会是你的夫君。”

尔菁菁没有因此而微笑,她没有任何表情,她只是看着他。

“如果林郎这么没意思我才不会喜欢。”她忽然说道,他抓着她的手下意识地用力起来。

“你真没意思,我可不喜欢没趣儿的人,”尔菁菁反过来抓紧了他的手,“既然你喜欢这样,那你要更努力呀,和林权很像的人。”