她离开了,因为有人要让她成为那美丽的代价。

——————

人们无比地向往着布莱尔庄园,既不是因为精致的景观,也不是因为豪华的建筑。那里有着蒙巴顿伯爵举世无双的藏品,她有着优雅的身姿,与众不同的美丽,是人鱼中的奇迹。

——————

1901年,杰森·哈顿和父兄一同受邀前往布莱尔庄园,他们坐在马车里在庄园的大门口等待佣人确认他们的邀请函,佣人带着白色手套的手指翻开折叠着的黑色硬纸,落款处蒙巴顿伯爵的签名在太阳下反射出金色的光,他点点头示意门童为这几位远道而来的客人打开大门。

“欢迎你们的到来,客人们。”

阳光在杰森的腿上随着马车的移动逐渐改变角度,他的双手不安的紧握成拳放在腿上,这一切有些模糊,或许是因为他的眼镜从鼻梁上滑了下来。

“杰森!”

父亲的声音让他猛地抬起头来,眼镜被他的动作推着向上升起因为惯性腾空,当落在他的鼻梁上时因为汗水眼镜鼻托的位置变得有些歪斜,而他的父亲皱着眉头无声地表达了对这些的不满。

“你应该更自信些,”他的肩膀被坐在旁边的兄长拍了拍,“高兴些,我们要去看的东西可不得了。”

他推了推镜框点点头本想下意识地把头低回去,但父亲严厉的视线和他交错的一瞬他马上触电似的抬头挺胸起来。

蒙巴顿伯爵亲自在城堡的门口接待了他们。

“欢迎你们的到来,”蒙巴顿伸出手,老哈顿走上前去同他握手,“希望你们能在这儿度过一个愉快的下午。”

穿过为了迎接宾客敞开着的沉重大门,蒙巴顿一家三口的画像就在楼梯的墙壁上正对着客人们,不同于眼前和蔼的蒙巴顿伯爵,画上的男人神色威严,他用凌厉的目光审视着每一个来到这里的客人。很快杰森就从他身上挪开了自己的目光,那让他想起老哈顿的画像,这些男人的严酷简直如出一辙。

但从他移开的视线的角落里一抹红色一闪而过,“杰森,你在发什么呆,”他猛地回过神来,所有人正在注视着他,老哈顿一如既往地用他那不快的眼神看着自己,“你要让我们等你到什么时候?”

他张了张嘴,最后还是将那抹红色咽回心里,“对不起,父亲。”父亲的皮鞋总是锃亮而一尘不染的,他也从不让自己的儿子们变得邋里邋遢,所以他和哥哥的鞋子也是一样的干净。

气氛变得沉重而尴尬,“哈哈,公子还年轻呢,日后会长大的。”蒙哈顿伯爵出来打了个圆场,作为这次鉴赏会的主办人这显然不是他想要的气氛,好在他的努力有了成效。

“让您见笑了。”老哈顿的神情缓和了一些,他和蒙巴顿走在一起,而兄长则和杰森走在一起。他的肩膀仍旧被拍了拍,但这次他只是无声地接受了这宽慰。

这场小小的插曲让接下来的娱乐活动和晚餐变得索然无味,伯爵和侯爵及侯爵的继承者相谈甚欢,不被人注意的末子缩在会客室、娱乐室或是其他房间不被人注意的一角里。他们的交谈声从杰森的一边耳朵飘进他的脑袋从他的大脑上不留痕迹地划过再飞出他的另一边耳朵,这一切让他感到折磨。他开始后悔为什么要答应母亲代替二哥陪同父兄前来的请求,他一开始又是因为什么答应母亲的呢?

——————

这场不愉快的出访让杰森食欲全无,他拖着不情愿的脚步跟在人们后面几乎要和侍从们站到一起。他们今天看来得住在这儿了,想到明天早上还要遭受这些事他便更加地心烦以至于他甚至没有听见身后侍从的提醒。

“小心!”

突然他的腿被什么东西撞到,但好在侍从及时扶住了他让他没有摔倒,他回过头去看身后到底发生了什么,一双绿色的大眼睛闯入他的视野。

“呃,抱歉。”女孩握住侍从伸来的手往后退了几步,忽的她被前面的男人吸引了注意力,她又挣开侍从的手往前跑去投入蒙巴顿伯爵的怀抱,“爸爸!”

“哦,露比,我告诉过你要小心点。”

看来她就是画像上的那个小孩,蒙巴顿伯爵最心爱的红宝石。那抹红色又在他的脑海中飘过。

“对不起,爸爸,我在玛瑙那里待太久了,我害怕会赶不上晚餐时间,可是我真的太喜欢她了。”

玛瑙……他想起二哥的临行前对他所说的不忿的言语:你可真是好运气,蒙巴顿打造的人鱼的奇迹,那可不是什么人都能看到的!

看来这就是他一开始答应母亲的缘由了,为了一睹那奇迹的真容。

——————

于是那一瞬间他忽然明白了一切。

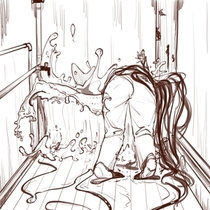

“这……这是人鱼?”他连大气都不敢出,生怕惊扰了这幽静的美丽。人鱼在用整面墙打造成的观赏水箱中安静地沉浮,点缀着珍珠装饰的伞状体遮掩了她的面容,她的双唇的弧度宛若神秘的蒙娜丽莎让人想对当中的奥秘一探究竟,本应是尾巴的下半身变成了卷曲的肢体,它们犹如衣裙上的飘带随着水流飘动,她的动作没有其他人鱼的粗野,她只是如同真正的画像或是其他的艺术品一般平静地接受着人们的观赏。

“她还活着吗?”杰森问道。

“当然了,小公子,我没有理由去杀死一个人鱼,那太不人道了。”

杰森不知道眼前的人鱼是否是人道的产物,但父兄已开始想方设法从伯爵那里探听这奇迹的秘密,他只得如同往常一样做以沉默,一如那默不作声的人鱼。

——————

薄纱的窗帘的遮挡下,洒入房间内的月光变得模糊,但杰森在床上翻来覆去的身影清晰可见,这里的床品同他在家的一样高级柔软而舒适,但他却无论如何也无法入睡。每当他闭上眼睛,露比红色的裙摆便从他的眼前飘过,最后停在那观赏鱼缸前,人鱼朦胧的微笑在他眼前挥之不去。他坐起身长出一口气,他想再去看那人鱼一次。

夜晚的布莱尔庄园不复日间的富丽堂皇,随处可见的金属和矿石的装饰反射出冰冷的光,白色的墙壁在白天被日光晕染成温暖的黄色,现在却是森冷的冰蓝,宛如那深处的水箱……他用没有拿灯的另一只手将睡袍的双襟抓得更紧了些。

观赏室的门没有上锁,露比似乎经常过来,是为了方便女孩吧。现在这里只有他和人鱼,寂静的房间里水中暗流涌动的声音清晰可闻,人鱼仍然同之前一样安静的在水中漂浮。被遮掩的面庞上是迷离的微笑,她卷曲的肢体在水中扭动。她一动不动的正对着他,好像在等待他的窥探。杰森的喉结动了动,他将手里的提灯举过头顶小心翼翼地靠近水箱,鲜为人知的秘密现在向他张开了怀抱,婀娜的身躯上的真相忽然向他涌来——穿透皮肤血肉的细线和钢针,不属于这具躯体的诡异的肢体,永远不会消失的诡异的微笑,他倒吸一口冷气下意识地捂住自己的嘴才没有喊出声来,但是他却后退时绊倒在地毯上,鼻梁上的眼镜掉落在了一旁,巨大的声响让他来不及捡起眼镜便逃也似的连滚带爬地离开了这里。

那之后杰森·哈顿再也没来过布莱尔庄园。

——————

1903年,杰森·哈顿收到了蒙哈顿家族葬礼的讯息。他一个人坐在马车上将信纸塞回信封里,今天的天气还算给面子,不然晴空万里的葬礼怎么想都很奇怪。

“感谢您,哈顿侯爵。”蒙哈顿的亲戚们主办了这场葬礼,教堂里坐满了伯爵生前的亲朋好友,他和熟识的人以及葬礼的主办人一一打过招呼,最后剩下坐在第一排的那个女孩,今天她穿的是黑色的衣裙。

他例行公事地半跪在女孩身前打算走过场地说几句安慰的话,但是在他开口之前女孩却唐突地截住了他的话。

“我知道你,”她的语气听起来有些奇怪,这让杰森忍不住抬起头看她,那双绿色的双眸和他得到的记忆里的画面相比有些陌生,“你曾在我这儿落了东西,好在它没有被烧坏。”

一双眼镜被放进他的手里。

“拿着吧。”

女孩陌生的微笑和杰森·哈顿剩下的记忆中另一个画面重合。

——————

美丽的代价已成过去,现在,她回来了。

作为马戏团的人鱼表演台柱子,波西冬妮娅的日程表通常都排得很满,她几乎一整天都呆在马戏团,但她对此并无怨言,这意味着她能得到更多的演出费——也有机会能见到更多可能成为她的金主的男人。但今天她却不得不暂停一天演艺生活,今年她已经19岁了,她可不想在马戏团一直表演到自己再也游不动的那一天,趁着还能放肆她得早做打算。给自己另租一套能落脚的房子就是个不错的开始,和那些金主出去玩的时候她总不可能连个往回带人的地方都没有,那多寒碜。

幸运的是她最近就物色到一处物美价廉的房子,转租人是一个曾在某位社会名流家里帮佣的女佣,似乎她最近被解雇了因而不得不另寻出路,这处房子成了压在她手里的一个累赘。

“……房东和我是旧识,他已经将这间房子的处置权交给了我,所以您不必担心手续上的问题。”雀雁走在她前面回过头来对她说道,红发女子脸上的雀斑和微笑让她看起来非常可爱。

“啊……啊,那真是……太好了。”她打起精神显得自己对此也十分熟悉,尽管实际上她对她所说的什么处置权啊手续啊一知半解,她以为一手交钱一手交房就行了的,但这个女人看起来还算靠谱,反正就都交给她办吧。

她跟着雀雁来到市中心附近的一处高档楼房下面,波西冬妮娅对这个位置几乎目瞪口呆,要不是她真的认识租房广告上那几个阿拉伯数字她会以为自己记错了,“是这里没错吗?”

“当然了,小姐。我寄给你的信上写的也是这里呀。”

“是这样的,抱歉……”人和人果然不一样,在她转过去时波西冬妮娅偷偷撇了撇嘴,其实她没有太仔细看那封信和租房广告,她大字不识几个阅读属实是在折磨她,因此在看了房子的价格和照片后她便欢天喜地的让马戏团里会写字的小孩帮自己回了信。这位小姐和她看起来差不多大,一样的年纪有的人能写一手好字住在市中心的高级公寓里,有的人只能挨鞭子在马戏团里被当鱼耍。

等待换主人的那间房子的楼层让波西冬妮娅也十分满意,二楼不算太高,上楼梯不会太累脚,也不算太矮,可以防人翻窗。她站在雀雁的背后听见钥匙塞进钥匙孔和门锁的机关相摩擦发出的声音。

“等下请您先仔细看看,具体细节我们可以稍后商量——”女人热情的声音忽然停止,她的背影也僵直在原地好像被恶魔施了什么巫术一般,继而从那身躯里爆发出了骇人的尖叫声。波西冬妮娅被吓了一跳,她悄悄歪头想要看看里面到底发生了什么,但是她立刻举起手捂住嘴巴,该死的训练生活让她的身体记住了如何在难听的尖叫发出之前就遏制住它。

房间内,躺在靠着墙的无头尸体怀里的头颅用他无神的双眼凝视着她们。

——————

富兰克林边走边将嘴里的香烟仅剩下的最后一点烟屁股吸干净,随后将烟头扔到地上,他的下一步便将其踩灭而后向前面的警察们走去。

公寓的楼梯口警察们将这里团团围住,而不远处两个女人正在和警长米歇尔·库珀争吵,她们用尽浑身解数想要尽快从这里脱身。大概是目击者之类的,富兰克林猜。

“警官!我可什么都没做!我刚一打开门就是这样了!”红发的女人几乎快要哭出来了,她神情激动,长着雀斑的脸几乎和她的头发一样红了,她指着公寓门口大声说道,“我上次来的时候还是好好的,走的时候我也把门锁好了,我不知道会这样!”

“好,好,这位女士……”

“那我什么时候能走?”另一个穿着绿色高档套装的漂亮女人满脸不耐烦,她的长相让富兰克林总觉得有些眼熟,“我才是真的什么关系都没有,我只是来看房子的。”

“女士,我很抱歉,你们二位都是目击证人,恐怕……”

“凭什么!死的是这里的房东,开门的是这个女的,和我有什么关系?哈,我就说这套房子怎么这么便宜,等着让我当冤大头是吧!”

“什么?!你怎么能这么说!你是看着我打开门的!你为什么要诬陷我??”

“女士,女士们……女士们!!”在女人们的争吵声中米歇尔不得不不停地提高自己的音量才能盖过她们,这也让证人们暂时停止了争吵将目光聚集在他身上,“不管怎么说根据程序你们都需要到警察局做一个笔录,时间很短,我保证,只要回答完问题你们就能走。”

“你疯了吧!还想让我跟你们去警察局?你有没有想过这要是让粉丝看到我该怎么办?马戏团当红女演员出入警局,这条新闻一出来我就完了!”

富兰克林这才想起来,这个女人是知名人鱼演员,他曾经在商铺看到过她的公演海报。

忽然不知从何处来的一点闪光从他视野的角落里刺中了他的眼睛,他下意识地眨了下眼睛,而这时对面的道路已然空无一人。

好吧,他现在不得不掺和进这场争吵了。

“库珀。”

米歇尔肉眼可见的松了口气,他像看见救命稻草一样对富兰克林露出笑容,“哦,我的天哪!老天爷啊,谢天谢地,你可算来了!我根本抽不出身来去看现场——”

“我会去的,但是在那之前你还有要忙的,”富兰克林朝着道路另一边歪了歪头,“又有闻着味儿过来的家伙。”

米歇尔毫不掩饰地翻了个白眼,他已经被两个证人折磨的失去了管理表情的心情,“这群听风就是雨的东西就知道给我添乱!我下次一定会找报社的人让他好好管管!今天就算是只老鼠也别想从这条街上离开!”

——————

温德尔在街上步履匆匆,他用没有拎着箱子的手时刻拉低帽檐间或来回张望。他神色紧张,因为快步行走汗水从他的鬓角流下但他没有那个空闲停下将汗滴擦掉。最后他在一座红色的电话亭前停下脚步,在环视四周后他稍微缓了口气拉开电话亭的门走了进去。

他放下箱子从口袋里掏出一枚硬币塞进电话机的投币口里,拿起听筒放在耳边,很快接线员的声音响了起来。

“您好。”

“接哈顿侯爵家。”

“请稍等。”

他摘下帽子丢在箱子上将被汗水濡湿的刘海儿拢到头顶,靠在一边等待漫长的待机声结束,终于电话被接了起来。

“喂?”

“是我,”他语速很快,甚至来不及说自己的名字,“事情大条了,那人死了!”

那边的声音停了一会儿,“……死了?”

“是两个女人发现的,警察把那围个水泄不通,我根本进不去,妈的。有个眼尖的看到我了,我好不容易才把他们甩开。”

“好,你现在在哪,我——”

电话里的声音戛然而止,温德尔这才发现按在挂机键上的修长手指。

“啊哦,游戏结束了,”在他身后那双蓝色的眼睛中满是抓到猎物的愉快,“抓到你咯。”