My care is like my shadow

Laid bare beneath the sun

It follows me At All times

And flies when I pursue it

I love And yet Am forced to hate

I seem stark mute inside I prate

========================

渴望,思念,孤独,怨恨……这绝不是人类仅有的感情

抱有欲念被主人抛弃的器物,在魔女歌唱之时,化为人形。

而暗怀心愿的人类,也在寻求着某种际遇与改变。

在机械轰鸣的爵士年代,魔法与巫术在此暗中汇聚。

器物与人类,是否能找到与之结缘的彼此。

两者的缘分与命运,无论善恶,就从踏入徒然堂的一刻开始。

欢迎来到TURANDOT•徒然堂,

今天的你,也在期待着什么?

*完结了!啊啊啊啊啊啊没想到我真的能写完,内心好多感言呜呜呜呜但都说不出来,这次懒得排版了就这么发了吧,99真好啊,下个企划有缘再见吧~

总之归个档:

序章:http://elfartworld.com/works/2239921/

http://elfartworld.com/works/2245208/

第一章:http://elfartworld.com/works/2248810/

http://elfartworld.com/works/2249326/

第二章:http://elfartworld.com/works/2250372/

第三章:http://elfartworld.com/works/2252847/

时间来到初冬,天气开始变得寒冷。临近学期末,希尔达的学业愈发繁重起来,让她无暇顾及在远方的报刊上刊登的故事。在她看来,那就是她亲手为结局画下的句点,从今往后与此相关的一切都会成为过去。她依旧按部就班地生活,学习,读书,写作,偶尔与卡密利亚一同打发闲暇时间,直到那封信出现之前。

她并不喜欢收信。过去一年里她收到的信件很少有能称得上是好消息的,想来这封也不例外。她叹了口气拆开信件,有些意外地发现是戴安娜邀请她去咖啡馆坐坐。不,准确地说,戴安娜邀请的是布莱恩,毕竟她认识的只有布莱恩。她有些拿不定主意是否要去赴约,毕竟她已经很久没有以布莱恩的样子出现了。她从床下拖出那个已经落了一层灰尘的木箱,打开后却惊讶地发现那顶金色的假发已经破烂得不成样子,像是被什么东西啃过一样。

“是那只老鼠做的!”卡密利亚大声说。

希尔达才想起前阵子她们逮住一只大老鼠的事。她看了看那顶假发,长长地叹了口气,把箱子重新塞进床底。

“那么你还要去赴约吗?”卡密利亚问她。

“至少把事情解释清楚。”希尔达说。

她给戴安娜写了回信,并在约定好的时间独自前往咖啡馆赴约。她在戴安娜习惯就坐的位置上等了一会儿,戴安娜便推开咖啡馆的门走了进来。

希尔达站起身。

“戴安娜小姐,我的名字是希尔达·库珀,一直以来您所见的布莱恩都是我……”她急切地向戴安娜解释,但戴安娜用一个眼神止住了她的话头。希尔达看到她的眼神便明白了,戴安娜早就知道了一切。她与戴安娜一同坐下来,心里百思不得其解,戴安娜到底是怎么知道的?

“您请我来这里,究竟是有什么事?”

“总算找到你了,娜西莎·图斯,《凤凰之歌》的作者,没错吧?”戴安娜露出一个笑容,“我也该自我介绍一下了。我的笔名很多,W·S恰好是其中之一,全名是蔓德·丝托莉,换句话说,我正是《不死鸟》的作者。”

希尔达睁大双眼,忍不住撑着桌面站了起来:“丝托莉?”

“是的,我正是丝托莉。我知道你的一切,希尔达·库珀,一个可悲的人。为了寻找布莱恩,你甚至写出了那样的故事,真是让人敬佩啊。布莱恩要是知道的话,一定会很高兴的。”戴安娜笑了笑,样子仿佛天真无邪的少女一般,这让希尔达没来由地产生了一丝愤怒。

“布莱恩在哪?你知道些什么?你到底对他做了什么?”她忍耐自己抓住丝托莉衣领的冲动,愤怒地质问她。

“我可以告诉你,但我有一个条件。”

“什么条件?”

“一条人命,”丝托莉甜美地笑了笑,仿佛自己刚刚说的是她喜欢的某种甜品,“随便什么人都行,就连家精也包括在内,无论是谁的性命都可以。只要你亲手将其结束,我就实现你的心愿。”

“你怎么会知道家精?”

“因为我就是羽毛笔的家精啊,这件事你不是早就该知道了?”

“我拒绝,我不可能做这种事,”希尔达坚定地看着她,“无论你开出什么条件。”

“那如果我说,我能让布莱恩回来呢?”

希尔达愣住了。她看向丝托莉,一个字也说不出来。她茫然地听到丝托莉的声音,那一切都显得如此的不真实。

她似乎听见丝托莉说:“布莱恩还活着。”

丝托莉似乎很满意希尔达的反应,她用有些得意的语气说道:“布莱恩还活着,如果你按照我说的做,我就让他回来,回到你身边,这个条件如何?”

“我不能……”希尔达喃喃自语。

“你可以,希尔达小姐,”丝托莉笑着说,“如果你做不到的话,我就杀掉布莱恩。”

希尔达抬起头,用难以置信的眼神看着丝托莉。

“现在他的命掌握在你手中了,来选择吧,究竟是布莱恩的性命,还是其他人的性命,对你来说,到底哪一个比较重要?”

丝托莉伸出两只手,露出意味深长的笑容。

卡密利亚走进咖啡馆时,正好与一个熟面孔擦肩而过。那个人身上有让她觉得很糟糕的味道,是非常危险的家伙。她疑惑地看着戴安娜的背影,又看向咖啡馆窗边坐着的失魂落魄的希尔达,快步走了过去。

“发生什么事了?”

“有人会因我而死。”

希尔达抬起头,用平静的语气说。

“太过分了,竟然提出这种条件!”卡密利亚愤愤不平地说,“怎么可能会去做啊!”

“是啊,这是不可能的……但我也不能对布莱恩见死不救。”

“这还真是个两难抉择……”卡密利亚也叹了口气,“真没想到丝托莉就在我们身边,我还以为她一直在英国生活呢。邪灵可是很可怕的,不然我们去店里联系一下清净师吧?”

“邪灵?”希尔达捕捉到卡密利亚的话,“你是说,丝托莉是邪灵?你是怎么知道的?”

“身为家精,我能感知到邪灵的气息。”

“等一下,之前我们也与戴安娜见过面吧,那个时候你有察觉到吗?”

“没有,”卡密利亚略微回忆了一下,“至少那个时候的戴安娜并没有什么邪灵的气息,她看起来完全是个普通的人类。”

希尔达若有所思,站起身来:“你说得对,我们的确应该去一趟店里。”

“明天你就要去见丝托莉了吗?”

“嗯。”

希尔达缓慢地剥开一个橘子,分给卡密利亚一半。炉火烧得正旺,屋子里温暖又舒适,这让希尔达忍不住有些犯困。

“真希望一切顺利。”卡密利亚托着下巴,对着希尔达眨眼睛。

“希望如此。”希尔达回答道。

对于明天她们将要做的事情,希尔达没有一点把握。虽然这几天东奔西走,尽可能地做了准备,但她还是觉得内心不安。计划真的能顺利进行下去吗?如果她们失败的话,后果到底会有多严重?

“卡密利亚。”

“嗯?怎么了?”

卡密利亚看向她,脑袋稍微偏了偏,显得很可爱。

“之前都是我在讲我自己的事,我也想听听你的故事。

寒冷的冬季夜晚,温暖的炉火,老旧的皮革沙发和木头茶几,这是最适合讲故事的地方。但她的故事已经讲过太多太多,多到她已经没有多余的故事可讲。

那么,就做一个听故事的人吧。

“好呀!那我要说的可多着呢!”卡密利亚兴奋起来,“让我想想,该从哪里说起呢?好,就从我诞生的时候讲起……”

一开始,我不知道自己为何要诞生在这个世界上。

与人类不同,每种物品被制造出来的时候,都有它的用途。他们用锄头耕地,用斧子砍树,用漂亮的艺术品装饰屋子,他们用铁铸造零件,用皮革包裹座椅,敲敲打打拼出几节车厢,好让他们坐着火车到远处去。他们用笔写字,记录,通讯,创作,传承知识,交流情感,甚至创造新的世界,笔应当是用来做这种事的。

本来应该是这样的。

但我作为一支笔,从诞生之日就没有写下过一个字,直到今天。

一开始我被摆放在一位贵族老爷的书桌上,他从不用我写字。他当然也写字,只要是人类,就不可能逃脱写字这件事,但他习惯使用钢笔,对他而言,我只是一个好看的装饰品,用来搭配他精致的书房摆设。偶尔有客人来访,夸赞我漂亮的羽毛和耀眼的宝石,我的主人总会骄傲地说,那是我花大价钱买下的。

他从来都看不见我。用我写字吧,我无数次向他请求,他却充耳不闻,那时的我总是为此流泪,身为一支笔却不被用来写字,既然如此,我存在的意义到底是什么?

后来我又有了新的主人。我被装在红丝绒的盒子里,送给了主人的小儿子。他觉得我无趣,不像他的玩具一样好玩,便把我放在角落里积灰。十年后他从仓库里发现我,便决定把我卖个好价钱,好让他能够继续大手大脚花天酒地。

我就这样被人买下,又被人卖掉。他们都看不见我,他们都不用我写字。我渴望记录,渴望在人们开垦新世界的荒地时,成为他们最好的斧子与锄头,渴望他们在诉说爱意时,变成放声歌唱的夜莺,但没有人那样做。我恨我精心雕琢的花纹,璀璨夺目的宝石,它们剥夺了我作为一支笔的身份,让我成为了可笑的装饰品!

在这样的恨意之中,我渐渐化身为人。

那段时间我走遍了伦敦的大街小巷,认识了许多家精,也发现了能见到我的人。我的脑海里渐渐产生了一个念头,既然没有人愿意用我来写字,那么我就该自己书写故事。这个念头让我非常兴奋,我开始审视周围的一切,寻找我想要的故事中的主角,这并不困难,有人完美地命中了我的红心,更妙的是,他甚至看得见我。我把这当做是命运的感召,于是我开始书写他的故事。

他的父亲被人所杀,这些年来他一直想要复仇,却一直没有找到杀人凶手。由于家精的身份,想要不被人发现地寻找线索相当容易,我很快帮他找到了是谁杀死了他的父亲,结果十分出人意料——那个人正是他的养父。

我看着他因为痛苦和愤恨而扭曲的脸,心中感受到纯粹的快乐。我无比期待这个故事的结局,当他发现那些所谓的证据不过是我设计的谎言时,那么亲手杀死了养父的他,会露出什么样的表情?我想象着他绝望而痛苦地将枪口顶在自己的太阳穴上,颤抖着扣下扳机,光是这样的想像就能让我全身因为兴奋而战栗,于是我默默地等,等待那一天的到来。

然而那一天并没有到来。这个愚蠢的男人竟然没有去杀死自己的养父,他竟然放下了仇恨,选择遗忘痛苦的过去,我怎么能让这样的事发生?愤怒让我改变了自己的形态,我发觉我能够自由地变成他人,同时我也意识到,我已经成为了他人口中所说的“邪灵”。

我并不在意这件事,不如说,我甚至觉得这一天应该早些到来。我获得了变成他人的能力,于是我扮作养子杀死养父,又扮作养父欺骗养子,我欣赏他们因为受到家人欺骗痛苦又绝望的表情,却在一切结束后感到无比的空虚。

那个人到死都没有向他的养父开枪。

我的故事没有走向我想要的结局,为什么会这样?一定是我选择的角色不对,于是我开始寻找下一个,下一个,再下一个,但不对,不对,每次都不对,他们不肯听我的话,不肯按照我的想法行事,他们永远脱离轨道,让我一次又一次地枉费心机,但我有很多时间,很多耐心,我可以一次又一次地失败,也可以一次又一次地继续,只为了我想要的故事,我想要的结局……

那么,布莱恩,你究竟能否满足我的期待呢?

“没想到你会约我到这么偏僻的地方来。”

“在这里即便发生了什么,也不会有人注意。即便是,有人死在这里也一样。”

希尔达的脸上阴云密布。她走向这间废弃仓库里放着的桌椅旁边,坐在其中一把椅子上。丝托莉自然而然地坐在她对面,饶有兴致地打量希尔达的表情。

“我很好奇,你为了救人,究竟要杀死谁呢?你没有带来任何人的遗体,还是说,你已经把尸体埋在了这里?”

“我没有杀死任何人。确切地说,是还没有。”

“那么我们的交易可不算达成哦。你必须得亲自动手杀人才行。啊,难道你是想当着我的面,亲手杀死谁吗?那我还真是感到非常荣幸。”丝托莉的脸上笑容更甚,她高兴地晃起自己的脚。

“算是说对了一半。”希尔达也露出了笑容。她缓慢地从口袋里掏出了什么东西,那是一把匕首。

“我认为你还没有蠢到认为用一把匕首就能杀死我的地步吧?”

“当然,我还没有那么蠢。”

希尔达双手紧握着匕首,对着丝托莉露出一个平静的笑容:“丝托莉小姐,我思考了许久。布莱恩的性命,其他人的性命,我无法舍弃任何一个。如果你非要我亲手杀死什么人的话,那我也就只能这样做了。”

她缓缓将匕首抵在自己的胸口上。

“不用杀死其他人,却仍然亲手杀了人。没有人应当为此而死,所以,只有我可以为此而死。这样的结局,你喜欢吗?”

她看到丝托莉震惊的表情,微笑着用力刺下。

匕首在离希尔达的胸口只有几毫米的时候停住了。希尔达将匕首用力扔出,刀尖与地面碰撞,发出响亮的声音。这响声仿佛触动了某个开关,更大的声音响起,面前丝托莉所坐的椅子突然失去了支撑,连带着邪灵也向下猛地坠落。与此同时天花板上突然打开了一扇活板门,大量的水泥倾泻而下,将椅子与上面的人一同埋在突然出现的大坑里。

希尔达看向那个已经被水泥填平的坑洞,她这时才总算松了一口气。

“你以为这样就能够困住我?”丝托莉再度出现。她仿佛一个幽灵般,从地底缓缓现身。

“我想我困住你了。”希尔达说。

她看到丝托莉愤怒的表情,心中的猜想得到了证实。她的计划成功了,她已经完全将丝托莉困住了。

“我收回刚刚所说的话。没有人应当为此而死,我也一样。如果说这件事中应当有人死的话,那个人,也只会是你。”

“原来你打的是这样的主意。可是,如果你这样做的话,你就永远不知道布莱恩的下落了。”

“那我就自己去找。用不着你来告诉我。”

“那戴安娜呢?”

丝托莉露出得逞的笑容。她看着希尔达震惊的表情,不紧不慢地说:“我当然不是真正的戴安娜,我只是调查到她认识你,所以才借用了她的身份,变成她的样子。那么,真正的戴安娜又在哪里呢?如果我就这样死去的话,她又会发生什么呢?”

“希尔达!”仓库的门被打开,卡密利亚急匆匆地跑了进来,“我们来了!”

紧跟在她身后的是一名中年男人,他的手上拿着一些希尔达看不懂的器具。他与希尔达短暂地沟通了几句,便站在已经被水泥填满的坑洞旁边,嘴里念念有词。

“等等,你们要做什么?”丝托莉朝着那人跑去,却被看不见的屏障弹了回去。她难以置信地转向希尔达:“你竟然不是要杀死我,而是要净化我?”

“说我是妇人之仁也好,我只是……不想杀人。”

“不要,我不要被净化!”丝托莉大声喊,“要我变成那样,还不如去死!放开我,不然我就把你们全都杀了!”

希尔达静静地看着她徒劳的行为,一言不发。丝托莉虽然能够脱困,但她的本体,也就是那支羽毛笔,却没办法穿过水泥的束缚跑到地面上来。希尔达的行为无疑是一场豪赌,赌的就是丝托莉将本体随身携带这件事。现在看来,她算是赌对了。

丝托莉无论如何尝试也无法穿越屏障,她渐渐冷静下来,脸上又浮现出一丝笑容:“希尔达小姐,你做的很好,只是即便这样,你还是无法得知戴安娜和布莱恩的下落。他们会死,会因为你做了错误的选择而死。”

“用不着你操心。”希尔达说。

“是啊!刚刚我们已经找到戴安娜了!”卡密利亚说,“布莱恩也是,我们很快就能找到的!”

“哈哈,哈哈哈哈!”丝托莉突然大笑起来,“你们还是输给我了,你们不可能找得到布莱恩!”

她如同鬼魅一般漂浮起来,凑到希尔达的耳边,轻声说道:“因为布莱恩他……早就死了。”

丝托莉咯咯笑着,在希尔达身边转来转去:“你的《凤凰之歌》,真是个完美的结局。布莱恩失去记忆又回忆起一切,洗脱了嫌疑重获清白之身,多么完美的happy ending!只是他早就死了,在那场火灾里,因为无法救出自己的母亲,愚蠢地搭上了一条命!太可笑了,我讨厌这个结局,讨厌到写下了另外一个,没想到有人会写出更令我讨厌的东西!你一直觉得布莱恩还活着对吧?只是他已经死了,不会再活过来了,即便你写出一千个,一万个好结局,即便你杀死我一千次,一万次,他都不会再活过来了!”

希尔达的表情依旧平静,但眼泪却不断地从眼眶里滚落下来。

“我知道,我早就知道了。”

她早就知道,那个只有她与卡密利亚看过的结局,未能最终刊登在杂志上的结局,就是布莱恩真正的结局。

“我很欣赏你,如果有机会的话,我希望能让你成为我故事中的主角,就像布莱恩那样,”丝托莉笑着说,“只不过,看来是没有那样的机会了。”

“丝托莉小姐,在一切结束之前,我想知道,你为什么要对布莱恩做这样的事?”希尔达止住了泪水,颤抖着嘴唇问道。

“我只是想要一个精彩的故事。被母亲控制了人生的儿子终于斩断了亲情的枷锁,拥抱自己光明的未来,难道这样的故事不精彩吗?可布莱恩偏偏要选择困难的路,我已经创造了最好的条件,他却不肯遂我的意!难道是我杀了他吗?是他自己选择了这条道路!”

丝托莉转向站在一旁的卡密利亚:“我看得出来,你是我的同胞。明明你我都是羽毛笔,你却选择站在我的对立面,还真是讽刺啊。但是,你早晚会变得像我一样,渴望去书写,渴望去创造他人的故事……”

“我已经写了很多故事哦,”卡密利亚说,“老约翰用我写下了好多故事,《凤凰之歌》也是希尔达用我写下的。我还记录了好多好多故事,徒然堂的大家给我讲的故事,在希尔达身边时发生的故事,大家的人生都丰富多彩,为什么要从中干涉呢?我才不会变成像你一样的邪灵呢!”

丝托莉睁大了眼睛,头一次露出了有些落寞的神情:“是吗,他们用你来书写了……你真是一支幸运的笔啊。”

她看向希尔达,语气软化下来。

“如果我早点遇到愿意用我书写的人,会不会一切都变得不一样?”

丝托莉的身影逐渐变得透明。希尔达与卡密利亚静静地看着她,直到她的身影完全消失在空气中。一旁的中年男人,两人请来的清净师此时却突然发出了声音。

“奇怪了,反应消失了……”

“怎么会这样?”希尔达吃了一惊。他们花了好大工夫,将坑里的水泥全部清理出来,出现在他们眼前的,只有一支被烧得焦黑的羽毛笔。

“我尽力地压制了她的力量,但没能阻止她自我毁灭。”清净师有些遗憾地说。

“没关系,”希尔达说,“您已经尽力了。”

不知为何,她总觉得自己刚刚听到了一两声短促的鸟鸣。她抬起头,看向仓库的天花板,想像自己的视线穿过了屋顶,看向遥远的天空。丝托莉的灵魂是否还像一个精灵那般,自由地在天空里飞翔呢?

但无论如何,一切都已经结束了。

希尔达接下来的日子依旧忙碌。考前的复习仍然在进行,由于突发事件导致她的进度落后不少,最近经常熬到深夜。即便如此,她还是抽出时间去了一趟地下酒吧,这次是与查尔斯和戴安娜一起,当然,也带上了卡密利亚。

能够顺利地抓住丝托莉,查尔斯可以算是整件事的最大功臣。希尔达没有什么可以拜托的人,好在查尔斯听到请求就点头答应,帮助希尔达准备了场所和陷阱,还设法找到了被丝托莉囚禁的戴安娜。因此这次希尔达理所当然地承担了全部的酒钱,连带戴安娜的份一起。

戴安娜并没有因为被绑架和囚禁的经历受到太大伤害,作为一名作家,她的好奇心压倒了恐惧,对希尔达所经历的一切非常感兴趣。希尔达架不住两个人的劝说,喝了一点啤酒便滔滔不绝起来。她站起身来,一会儿模仿布莱恩的神态,一会又变成布莱安娜,最后是她自己。三种身份,不停切换的虚假和真实。“我好愚蠢啊”,她趴在桌子上,笑着对自己说。

她已经有些意识不清了。她看到卡密利亚有些担忧的脸,忍不住对着她笑起来。

你有想过吗?我们的相遇并不是巧合,是有什么人在指引着我们。我看到了你,我与你签订了契约,正因如此,我才能写下布莱恩的故事,才能见到丝托莉,抓住丝托莉,才能知道有关布莱恩的真相。你相信神吗?我不信神,只是我相信人与人之间有许多条线,将我们彼此连在一起,我被那样的线牵引了,是布莱恩在指引着我,是他想要告诉我真相……我们的相遇不是巧合,而是必然,因为那就是布莱恩最后想要实现的心愿……

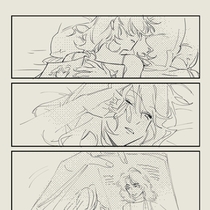

她的意识渐渐沉入了水底,等她清醒过来时,却发现自己身处在一个白色的空间里。

她环顾四周,却突然听到有人叫她的名字。

“嘿,库珀,好久不见。”

布莱恩向她走来,脸上挂着她再熟悉不过的笑容。

“我这是在哪里?你不是已经死了吗?难道我也已经……”

“虽然想骗你这里是天国,不过还是不吓你了。我的确是死了,你也还活着,至于为什么会见到我……这样的事谁又说得清呢?不过能见到你,我很高兴。”

希尔达久久说不出话来。她抽泣起来,眼泪怎么也止不住。布莱恩安慰地拍了拍她的背:“你做得很好,谢谢你,你发现了我的真相。”

“但已经太迟了。”

“人生不如意之事十之八九。不要感到愧疚,你已经做了你所能做的一切。”

“但我还没有向你道歉,布莱恩,那件事真的很对不起。我不该写那个故事的,对不起。”

“我也不该发那么大的脾气。你知道的,我早就原谅你了。”

布莱恩笑着说。

“那天你本来要对我说的话,到底是什么?”

“那个啊……”布莱恩思索了片刻,“我本来是想对你说,我计划着要彻底离开这个家,不再回到这里来了。我也要到美国去,以后我们就能常常见面,很可惜这些事都无法实现了。”

“我很难过,布莱恩,你还这么年轻……”

“我也觉得很遗憾,但我从未后悔过我的决定。只是被当成杀人犯还是有些不甘心,但你愿意相信我,还发现了我的真相,我已经很满足了。”

布莱恩露出一个温柔的笑容:“我很高兴能够和你成为朋友,库珀。我的人生已经结束了,但你的人生才刚刚开始。你要带着我的份一起努力生活下去,我祝福你一切顺利。”

“我……我会努力,只是,只是,一想到你就这样离开了,我还是觉得好难过……”

“我们一定会再见的。不过,我希望那一天来得晚一些……”

希尔达感觉周围的一切都在慢慢消失,自己也是,布莱恩也是,她突然觉得有些惶恐:“布莱恩,告诉我最后一件事,这一切都是真实的吗?或者只是我的一场美梦呢?”

“这的确是你的梦,但为什么不能是真实的呢?”*

她最后听到布莱恩的声音这样说。

“快醒醒,希尔达,要迟到了!”

卡密利亚拉扯床上蜷缩成一团的棉被怪物,直到希尔达不情愿地探出头来。她很快清醒过来,匆忙换好衣服,拿上桌上卡密利亚准备好的三明治冲出家门。

“我早该知道不能把聚会定在昨天!”希尔达懊恼地说,“我不该喝酒的!”

冷风打在她脸上,她往围巾里缩了缩,仍然快步往前走。有什么冰凉的东西落到她的脸上,在她意识到那是什么之前,卡密利亚先一步叫出了声音:

“快看啊,下雪了!”

希尔达停下脚步,抬头看去。白色的雪花飘落下来,像是飞翔在空中的精灵。她看着白色的天空,想起了昨夜已经有些朦胧的梦境。那真的只是一场梦吗?

但她现在显然已经没有思考这些的时间。她向卡密利亚招了招手,在雪中兴奋地跳舞的小家精停下脚步跑了过来:

“啊!糟糕,我都忘记了,我们要迟到了!”

“我们快走吧。”

也许是将昨夜的梦境抛在脑后的关系,她感到身体都变得轻盈起来,就像一直以来压在她身上的重担消失不见了一样。

纷纷扬扬的大雪落在她的肩头,而希尔达向前奔跑起来。

全文完

* 希尔达与布莱恩的对话是neta哈利波特与死亡圣器中国王十字车站那章的内容,毕竟他俩都是hp再就业所以就忍不住……

*感谢您的阅读!

*其实是序章内容,临时拿来打卡,正文后续补上

*

*

*

《循》

===========================================

(一)

苏拉在打蝴蝶结。

他的手很灵巧,但内森·洛浦不打算等了。他看看诊室内歪斜的挂钟,发觉是时候去往下一个地方,于是摁灭烟头、收回尚在疼痛的胳膊,起身和李尔·埃万赫利斯塔握手告别。

缝合在更早之前完成,内森现在即使绷紧肌肉给谁一拳也不会崩裂伤口,可这让多出一截的肠线从苏拉的钳子中溜走,扯掉了他即将打好的蝴蝶结。

“啊呀,还是不够快。”苏拉懊恼地抓着头发,“医生,你们不能再聊个三五分钟吗?给他说点愈合的注意事项什么的……不过从伤痕来看,他肯定很了解这些。”

李尔没搭理他,而内森已整理好衣袖,推开吱呀作响的门。那截肠线像蛛丝一样荡着、荡着,黏住苏拉的视线,叫他将工具往兜里一揣就跟了上去。

太阳快落山了。

现在下着绵绵细雨,天色阴沉,但苏拉仍能分辨出这一点——慈济院门口能排出两个路口的队伍已经散去——当然,在这片狭窄、拥挤、间间房子都你推我挤却谁都高不了的地方,本来也无法看见太阳具体在哪里。房子们如同密林低洼地的蘑菇,齐齐藏在更远处的高楼底下,在阴暗与潮湿里簇拥着滋生,只有天气最好时才能看见小块的零碎光斑。被照亮的也绝非好光景,而是遍布屋顶的垃圾(来自周围稍高点的楼房)。

排队者们短暂地和内森同路,又在更为敞亮的地方分别,拐进偏僻的巷子里去。

苏拉几乎没在李尔的诊所里见过这些人,但他们依旧很好分辨:衣衫破落,捉襟见肘,穿得很少、却又总是很怕冷似的蜷成甲壳虫一样的形状。此外,无论男女老少,就像现在路过的这几个孩子一样,他们身上总散发着类似于臭鱼、腌肉、煤烟之类浓烈的气味。苏拉觉得那可能是“香水”,但它们闻起来和阿尔文诊所里那些人用的天差地别,一点儿也不叫人愉快。

他很好奇人类为什么要在身上使用这些味道,可内森只望了他们的背影片刻就收回目光,并没有要和谁搭讪的意思,他只好也赶忙踩着湿软的污泥跟上。

他们走了不少路,内森的鞋印从深陷进烙进泥里的半英寸逐渐浅到只剩干涸的薄薄土渣,当砖石路边出现明显是人为种植的草皮,他才再一次停下。苏拉看得出这就是目的地,可内森没有急着按响传唤铃,他先是在草地上碾掉鞋底剩余的泥、又把满胳膊的伤口细致地藏进衣衫、扣起袖扣、捏挺塌下的衣领……等挺起松垮的肩膀、舒展胸膛,他才招呼人来开门。

苏拉不明白内森一路走来都未注意仪表,怎么这时反倒讲究了起来,尤其这地方的孩童都和他一样好奇心旺盛,把一只只手伸向他。内森待了仅仅片刻就被抓乱了头发、扯皱了衬衣、摘掉了帽子。又过了一阵,他转而去厨房干活,熏人的热气解开他的衣领,纷飞的粉尘撩起他的衣袖、与火星一同亲吻他栗色的头发,让他先前的整理更像徒劳。

可内森不在乎。

他对手里正削皮的土豆全神贯注,周围的人也多是如此,等忙完这一步,他们又把精力放去分派食物上,直到所有不到还不到苏拉胸口高的小人类都开始进食,才有人提醒他拍打衣服。

由于他一直在行来走去,苏拉没能成功把肠线捏在手里。他踢踢地上的石子儿,像被胡萝卜钓着的马一样跟着对方踏进夜里,继续寻找下一次机会。

没等很久。内森就停在了一家关有许多动物的店。大多是狗,也有猫和……和一些细长的生物。苏拉在阿尔文的诊所见过它们的画像,但还不知道它们叫什么。他扒着厚厚的玻璃和它们大眼瞪小眼,险些把手伸进这些奇妙生物嘴里去拽它们的舌头。

——要不是内森和吠叫的狗儿们鱼贯而出时扯得门铃乱响,他就真这么做了。漂亮的犬只们牵着内森东歪西拐,不时交换位置或驻足品尝烟头和果核,在大方向上却保持着奇妙的默契,好像都很清楚自己要往哪里去。

“动物好像人。”

要是施纳贝尔现在在这里,苏拉就要拉着他说了,原先他只知道人类会有好几个去处,苏拉自己也是这样。他白天在李尔的诊所帮工,晚上则回到阿尔文那里找间空病房睡觉。

李尔问过他“你也像人类一样需要睡眠吗?”

苏拉说,“不,但我喜欢梦。”

他反问李尔,“人类需要睡觉,需要躺在床上。可为什么有的人精疲力竭还在行走,有的人要睡在地上?”

“因为他们没有足够的钱。”

“可阿尔文和你都没为睡觉被收过钱。”

“我们已经为房子付过,所以在里头干什么都免费……虽然可能存在期限。”

苏拉勉强接受了这个解释(虽然他还有更多问题,不过李尔总是忙着做这做那,他得自己找答案)却又从施纳贝尔那里得知,公园和街道向所有人开放且从未收费。

可困倦的人依旧不被容许睡在那里,他见过他们被赶跑。

这一点上,动物和人倒不一样。

狗儿们现在站在巷中,和原本就待在这里休息的流浪儿碰着鼻尖相互闻嗅。它们即使混在一起也很好分辨。内森牵着的狗都有优美健康的体态、经过打理的顺滑皮毛,以及漂亮的项圈和狗绳,原住民们则只拥有嶙峋的自身(遗憾的是,没有一只伤到需要手术的程度)。但等内森把狗粮撒在地上,它们头并头、身挤身吃食的架势并无二致,且都亲昵地蹭着他,一点也不介意他身上新燃起的烟味。

苏拉也不介意。

烟草在内森口中随着呼吸明灭,像盏小小的引航灯,苏拉着迷地盯了会儿,最后还是谨慎地没去碰。他蹲到走神的内森边上,捏起线头打了圈平结。

一圈,又一——

“哈,瞧我找到了什么。”

轻飘飘的口哨声陡然斜进巷中来,扯着内森转过身去。苏拉哀嚎着抓了抓头发,跟着他瞧向来人。

“你的烟很香,先生。”很年轻的一张脸,黑头发在路灯下像上过一层糖浆,瞳孔的色泽浅得叫苏拉惊叹。

他记得这张脸。它出现在李尔的诊所过,带着显而易见的痛楚和颓丧,可它现在轻松惬意。

苏拉看向他手里的扁瓶,哦,也许这就是酒精的魔力。

“……”内森好像不认识他,不然照苏拉所知道的礼节,他该和对方打招呼,而不是一语不发地绷着肩膀。

那个人拖着步子走近,扬着沙哑的声音问。“半盒烟,怎么样?”

“什么?”

“半盒烟,换一杯酒。”他如争吵中的猫,把尾音拉得很长很长,但内森的拒绝没有迟来半秒。他毫不犹豫地轻轻摇头。扯着狗绳要往外去,那个人又拦住了他。“哎,好啦,好啦,我不该开你这样的正派人的玩笑。作为赔礼,等你把这些毛茸茸的小东西送走以后,我请你一杯……怎么样?”

“不,谢谢。”内森温和地说。他比这年轻人结实不少,也有应当要去的地方,却不像苏拉见过的忙人们那样撞开拦路者的肩膀继续赶路,而是等着对方避开。

他如愿以偿地向外去。

苏拉站在原地没动——他已经打好平结——接着,他跟上黑发的年轻人,因为他看起来更易受伤,能提供更多“实践机会”。