故事的舞台位于1888年的欧洲。

由农业改革拉响了工业革命的第一篇章,此后的数十年,文明的曙光敲响了民智的门。

灯火点亮了伦敦的长夜,铁路如血管般布满大地,在蒸气轰鸣的城市里——

魔女与人类间隐秘的战争开始了。

本企为参考了现实国家、历史、人物的半架空企划,存在对真实事件的轻微魔改,可当做现实世界的平行时空看待,考据党切莫较真,介意勿参,感谢理解。

感谢大家半年以来的陪伴与付出,红月之下企划至此顺利完结!感谢每一位参与了红月之下企划的玩家。

奥斯卡喜欢遛弯。

他走得很慢,常常边走边想。泰晤士河是他的偏爱,传说与历史为其增添迷人色彩,阴沉的天气较晴朗合适。他今天很有兴致,走得远了些,来到伦敦塔塔群旁。鸦群从塔顶掠过,穿行在充斥着阴谋与血腥的城堡间。

它们很快落下。

一位女士的丝巾被捉走,接着是另一位女士的帽针。其中一只似乎对这样的玩闹不感兴趣,它落在奥斯卡的手指上。此时奥斯卡背靠长椅,手掌交叠,手杖立在一边。奥斯卡看着它与自己发色相同的羽翼。

“永不复还”,他说。

它或许听懂了,嘎嘎叫几声,还啄一下脚爪抓着的手指。

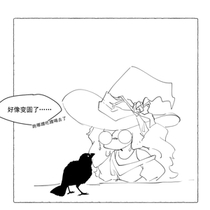

“回你的暴风雨中去吧,回你黑沉沉的冥府阴间!”

乌鸦飞走了。

他手指痉挛似地抽动一下,接着牢牢抓紧手杖。

他的腿伤并不是一直这样糟糕。

那时候他刚被人从瓦砾堆底下捞出来,脑袋也给砸坏了,整个人昏昏沉沉。救他出来的老猎人吧嗒吧嗒抽着烟斗,说,小子,现在没人有空给你找个去处,要么孤儿院要么跟着我,你自己选吧。奥斯卡躺在床上,一黑一蓝的眼睛盯着上头。这地方条件不太好,整个屋子摇摇欲坠,裂缝沿着墙攀上天花板,与墙角的蛛丝混杂在一处;他看得头发晕,嗓子堵得难受,那些沾着灰尘的细线落在他眼里几乎是旋转着的。窗外落进来些许阳光,是少见的晴天。他顺着光斑看出去,突然想起老猎人先前说过的话。

我们只找到你一个,其他人大概是被杀了。

好吧,奥斯卡想,现在只有我一个了。可我想不起其他人是谁……

其他人是谁?

他头疼。隐藏在雾中的过去使人痛苦,那应当是一段黄金般的日子,留下隐约的甜蜜,现在糖已经吃完,余味嚼起来是苦的。就像落日余晖,温暖,但抵不过涌上来的冷意。他感到被抛弃的悲伤。

你们为什么不能为了我活下来?难道我不够让你们回头,不够让你们生出抵抗死亡的力量?

心中的问题没有回答,迷茫很快被愤怒取代。

“我跟你走……”他说,“我跟你走!”

老猎人看着他因激动而发红的脸,咧开嘴笑了。

猎人对他并不好。

他一生都在和魔女搅合,家人被魔女杀了,老婆是魔女,女儿也是魔女;他首先学会愤怒,继而学会狩猎,接着是爱、温柔,最后是怨恨。老猎人对魔女有着特别的怨恨。他知道一切,因此也怨恨奥斯卡;他知道一切,因此也爱奥斯卡。他并未发现奥斯卡没有魔力,直到开始训练。

老猎人感到气恼。

他把奥斯卡与自己的女儿重叠,会拿柳枝抽打他,又在一切结束后伸出手摸摸少年的脑袋。他发狠地打他,奥斯卡的腿便成了现在这个样子。终于有一天,奥斯卡实在受不了,他拿着拐杖反击,一下子敲在猎人脑袋上。猎人躺了好几天,可猎人异常高兴,他高兴得大笑出声。

他们凑活在一起没几年。

猎人死在了战场上。

他结束散步,回到本部。

一个相熟的猎人路过,他们打了招呼,聊起天气。猎人看着他,说:

“你身上有魔力残留。”

而他什么都没感觉到。

他沉默着走回家,与邻居打了招呼,锁上门,脱下外衣和围巾挂在门口的衣帽架上,将邻居分的玫瑰修剪一番插入花瓶。玫瑰是今晨刚采的,清澈的露珠已经消失,花瓣仍然娇嫩如情人热烈的唇。他漫不经心地抚摸着,接着举起插着玫瑰的花瓶往地上掼。

又捡起一片片玻璃。