阿纳斯塔夏·库努尔对崔迪斯·弗里德的第一印象很难说是良好,这确实不怪他,不论是七年前还是现在,很难有人在第一次见崔迪斯时就感觉到多么美妙。

不过那时候的崔迪斯还不是如今这只只会趴在工坊里奋笔疾书的蛞蝓,虽然不到恰恰相反、但也着实让人难以置信,彼时的他给人的感觉总是傲慢的——当然,阿纳斯塔夏并不否认,如今的崔迪斯给人的感觉也差不多。

在阿纳斯塔夏刚成为学徒时,崔迪斯便已是米拉克图书馆的常客。初来乍到的阿纳斯塔夏没有朋友,已经在这里许久的崔迪斯也没有。区别是,周围人很乐意以崔迪斯为话题:

“嘿新来的,你知道吗?这已经是他的第二任导师了。”

阿纳斯塔夏理所当然地想象出一个怪胎、一个学艺不精被逐出师门的可怜虫、一个为学习魔法而无暇他顾的书呆子的形象,但当他真的见到崔迪斯时,他便知道其他人嘴里说的“这话可别让他听到”是一种怎样的意思。

阿纳斯塔夏·库努尔的导师是崔迪斯·弗里德的第二任导师。他的第一任导师是他的父母,醉心于魔法理论研究的弗里德夫妇,在他们没有什么东西可以教给崔迪斯之后,便把他们在米拉克镇的藏书与工坊留给了他去隐居了;而他的第二任导师、也是阿纳斯塔夏·库努尔的导师,一名专精咏唱技巧和法阵设置的学者,对他的授课也接近了尾声。阿纳斯塔夏很快弄清了崔迪斯不可一世的资本,无论是魔法本身,还是名为魔法师的身份,崔迪斯都像为之而生。没有人愿意和注定无法超越的人做朋友,尤其是崔迪斯的这种性格,只会平等地刺伤所有人。但阿纳斯塔夏却想:

这样难道不无聊吗?

虽然有人说魔法是高深的学问、是少数被选中的人才能接触的秘典,但对于先天魔力、或者说,生命力旺盛的阿纳斯塔夏而言,魔法不过是一种发泄精力的渠道,一种爱好,一种消遣。

魔法应该是让人愉快的存在。

但是在崔迪斯身上,阿纳斯塔夏从未有哪怕一瞬感受到过那种“快乐”。

而他第一次和崔迪斯说上话则是在藏书室内,那时那场大火还没有毁了一切,只要导师不追究,这样可以安静地自由练习的地方并不难找。阿纳斯塔夏为缠绕在舌头上音节和单词所困扰,无论如何他都不能把那跳跃的咒文正确拼出。诚然,对阿纳斯塔夏这样的人,使用魔法的成本是低廉的,但神为他打开一扇窗就会帮他封死一扇门——对于其他魔法师而言只是稀松平常的效率,对于阿纳斯塔夏而言确实无法破解的难题。

有些事是努力也无济于事的,因为这世上还有一种叫“天赋”的东西存在。但普世意义上,这种勤奋是值得表扬的。

遗憾的是,跳出常规的人、无法用常规来解释的人也是存在的。阿纳斯塔夏想找一处不会打扰人的空间,却从未考虑过为何对于一方小小的工坊而言,唯独这里没有其他学徒靠近。他的刻苦吵醒了同样为瓶颈所困的“怪物”,阿纳斯塔夏被一声突兀的巨响吓到,险些咬到自己的舌头,而被当皮球一样踢过来的空墨水瓶狠狠地撞到他身侧的墙上,在顷刻之间四分五裂。

“吵死了、吵死了!”崔迪斯·弗里德黑着一张脸向阿纳斯塔夏走过来,尽管他的步伐摇摇晃晃,但自他喉间飞速混动而出的谩骂配上他的表情已经足够可怕了。对于尚在发育的少年们来说,即使崔迪斯什么也不做,他的身高也足够给其他人一种天然的压迫感,而他显然毫不吝啬地将这优势发挥到极致,一把将阿纳斯塔夏推在墙上,哑着嗓子讽刺道:

“大地女神在上,我真是从未见过如此糟糕的咏唱——你真的想过要好好地把那些刚学会说话的孩子就应该能完整念出来的东西组合成魔法吗?”

他语速很快,和阿纳斯塔夏是截然相反的极端,而且来势汹汹,让人瞬间就能明白为什么同期的学徒都不喜欢他、甚至可以说是害怕他。

但阿纳斯塔夏却用余光盯着那只把自己堵在墙边、被墨渍和碳灰浸染的手,不禁想道:

魔法师的手可真漂亮啊。

崔迪斯并不知道阿纳斯塔夏在走神,也许他知道只是不在乎,不管怎么说,如果他知道此时眼前的人在想什么一定会大发雷霆,好在阿纳斯塔夏的反应速度和语速并不足以让他在此时此刻发表感想。

“说真的,”崔迪斯的恶言还在继续,他根本不在乎阿纳斯塔夏的感受,他人的自尊心与梦想在他看来远没有自己来之不易的午睡被打搅重要,“我说真的!你和导师有仇想坏他名声?或者你梦想是做默剧演员但你家人非把你塞过来?不然我实在想不到你还有什么理由继续呆在这里!”

一口气说完之后,也许是气消了些,他把阿纳斯塔夏松开,头也不回地钻进书架之间。

“如果你只是单纯有病,那就去画魔法阵画到两只手都断掉!”他说,“你总不能两边都是残废。”

阿纳斯塔夏似乎想到了什么,他看了看自己的手,又看了看崔迪斯的背影,慢悠悠地问他:

“两只手都能画法阵,是能实现的吗?”

他的语气与尾音拖长的习惯在这种氛围下无疑是在火上浇油,但对于崔迪斯这样的人来说,倒也无所谓冒犯不冒犯。他最后一个单词还没说完,崔迪斯便把桌上的笔架拎起来砸向他,与此同时,一支羽毛笔还在那位目中无人的家伙指缝中间飞速旋转:

“你以为你在和谁说话?”

崔迪斯冷笑一声,居高临下地反问他。

而阿纳斯塔夏却露出了豁然开朗的笑容,他几乎要冲过去抱住崔迪斯来表达自己的感谢,他问他:

“也就是说,如果我,画画的速度,能像你说话一样快,我就可以留在这里了,对吗?”

崔迪斯既没有说可以,也没有说不行,只是回给了他一个冰冷的单词:

“滚。”

最终,阿纳斯塔夏还没等到崔迪斯同意跟他共用一间实验室,那场大火便将米拉克镇染红。阿纳斯塔夏和家人离开了这里,去其他地方重新开始,但他最终兜兜转转,又踏上了这片土地。时间总是可以改变很多东西,但也会保留一些东西。

“你知道吗,他已经不做魔法师了。”

而在某一天,阿纳斯塔夏偶然从庞杂的信息中听到了一个熟悉的名字,他有些恍惚,一时难以置信:

“谁?”

三位导师,三间工坊,三种魔法的传承人。在那场火灾后,崔迪斯·弗里德的生活也依然在继续,甚至一度成为传奇,但很快又在某一天,某个普通的一天,某个毫无征兆的一天,他丢掉了魔杖、将全部继承来的藏书和手稿捐给了大图书馆、将大地女神的眷顾弃若敝履,像是临时起意,又像是蓄谋已久,从此蜗居在自己的工坊闭门不出。

人们都说他疯了,阿纳斯塔夏不置可否,但他很难想象崔迪斯放弃魔法的样子,他很难想象那个人这么做的理由。

并非好奇心作祟,也非求知欲所指引,阿纳斯塔夏只是遵循禁书库的职责去拜访一位古怪的研究者。

他推开被重重术式禁锢的门。

“看什么看自己的研究自己搞!”

“你追求的魔法真谛就是把自己玩死?好得很出门左转把自己吊死在白树上你也算落叶归根。”

“正好我这缺素材你自己进坩埚里把自己煮了,至少比你把这笔画下去死得体面点!”

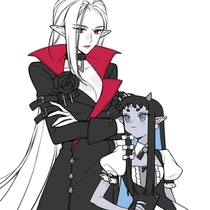

黑发的青年嫌恶地抱着一摞书,像看到脏东西一样跨过了绿发的魔法师用蜡笔在地板上绘制的图案。他们在激烈地争辩魔法是什么,虽然好像局面完全倒向了其中一方。阿纳斯塔夏靠在门边,清了清嗓子,房间中的人这才姗姗来迟地意识到了他的存在。

“你是?”

崔迪斯·弗里德并没有认出他,也没有在意他是如何进来的、又想来做什么。阿纳斯塔夏·库努尔歪着头,装腔作势却毫无气势地同二人宣告:

“禁书库例行检查——”

他歪着头,轻飘飘地说:

“这间屋子,两个人住太空了,我想,你们需要一位新的室友。”

“假如你明天就会死去,你会在今天做些什么?”

姐姐莫琳这么问过她很多次。

小时候,莫芒回答“我会吃一整天的奶酪蛋糕,再好好睡一觉。”长大一些之后,她的答案变成了“我会努力走得更远一些,尽力看到更多东西。”而待她远离家乡,每每想到这个问题,便会觉得,这最后一日理应拿来书写遗言、回味短暂的一生。

虽然自从父母死后,莫琳就经常与她谈起生命与死亡,但是莫琳从没告诉过她:死亡在登门拜访时并不会提前告知。只有足够幸运,或足够敏锐的人才能在死前一天得知自己将离开人世。莫芒显然不在二者之中——当死亡的脚步被预感捕捉到时,它已然近在咫尺。无论是奶酪蛋糕也好、细细回味也罢,命运都没给她这样的机会。

魔兽嘶吼着,让莫芒无暇顾及其它。她依靠自己小巧的体型,在利爪与尖牙中躲闪。

本来马上就能离开的,行李已经打包完毕,路线也已规划完善,本来,现在她应该已经离开了米拉克,跟随希薇娅与雪莉踏上新的旅途。但是魔兽...为什么?魔兽偏偏在旅途即将启程之时大举进攻,不光切断了她们的计划路线,还把三人团团围住,好像只是命运开了个玩笑。

真是个致命的玩笑。

魔兽的数量越来越多,希薇娅和雪莉再无冲破包围的可能。“别管我们了!快跑!”莫芒回首望去,兽群像是猎人的陷阱,她们被困其中,只有无望的挣扎。跑?她轻啧一声,再次闪回了包围圈内。

她已经跑了太久了,她的一生都疲于奔命。她自诩自己在探险,在斗争;但她知道,自己只是一次又一次的丢下一切,狼狈逃窜。而此时此刻,面对自己所珍视的一切,她决定不再独自逃跑了。

“莫芒?你?”

念动咒语。

“你为什么?”

牵起手心。

唯一一次,也是最后一次,莫芒带着两人一起发动了传送术。

她知道这样做的代价,她本以为这一天会晚点到来,她本以为自己不必如此匆忙果断,她本以为自己还有时间。

魔兽的嘶吼消失了,光线暗了下来,三人跌坐在山洞口潮湿的土地中。

寒意顺着脊梁攀爬而上,耳鸣、眩晕,莫芒感觉自己像是挨了一记重拳,又像是被花盆砸了脑袋。希薇娅和雪莉的呼叫传进她的耳中,变成了尖锐的蜂鸣。

她想爬起来,但手脚又麻又软,她只觉得自己的心跳速度快得吓人的同时却轻飘如羽毛,很快,对自身重量的感知也悄悄流尽了。

感知,感知正在一点点远离。

当她感觉到自己被拖拽着,阳光再一次把视线变成一片温暖的明黄色时,她很清楚,旅途要在这里结束了。

曾几何时,莫芒幻想过自己的死亡。她觉得可能会像悲情小说里写的一样,死在一个雨夜里,死在挚爱的怀中,死在阴冷的泥土与炽热的血液间。

但今天是个晴天。

湛蓝的天空悠远明亮,白云在早秋阳光下显得愈发柔软。昨天雨水曾洗刷大地,鲜艳的草本植物在泥土中肆意生长,散发着清香。米拉克的塔尖在不远处的树叶间屹立如初,与她第一次见时别无二致。

阳光如此温暖,如此闪耀。

但是一切在莫芒的眼中,都在渐渐模糊。蓝天白云混作一团,富含生命的绿意在视野边缘摇曳,然后被黑与白的噪点缓缓吞噬。细密的噪点犹如冬日的雪花,它们遮蔽树影、漫过塔尖,细细咀嚼品尝着莫芒视野中的一切 :娇翠的青绿、温暖的洁白、澄澈的湛蓝、还有那个不知是雪莉还是希薇娅的影子。

她用尽力气偏过脑袋,看到另一道影子起身离去。

很快,纷飞的雪花就遮住了她的视野。

莫芒突然间感到了温暖与满足,像是新鲜出炉的奶酪蛋糕,又像是那片熟悉的草甸。她不再担心之后该怎么办,也不再回忆曾经走过了多少路:她不再思考,她不再感受。

记忆如同一颗蒲公英种子,在风中越来越轻,越飞越远,无声消失在明媚天幕中。

她的心脏停止了跳动,一朵野花无声凋谢,一片树叶随风而落。但她最后也没闭上眼睛:在她失焦的红色眼瞳中,蓝天依然澄净、白云信步闲庭。

死亡远比她想到要迅速,要猛烈:直到最后,她也没能说出自己的遗言,往日时光中,莫芒总觉得时日尚早,那封夹在手记中的遗书,自始至终只写了遗书二字。

明日的阳光还会温暖,明日的草地将翠绿依然。

但明天的故事中不再有她的身影。

而她忘了说“再见”。