虽然是第一章打卡,其实算序章+第一章【喂

==============

为什么……

为什么不责怪我呢?

为什么不怨恨我呢?

明明是我□□了□□。

明明是我□□了□。

可是,大家都说不是我的错。

大家都温柔地原谅了我。

我明明,根本没有那样的资格……

“……部……日下部。日下部月歌!”

“啊……!是!我有在听!”

“真的吗?”破瘴一课课长今给黎逢良扬了扬眉,“那你重复一下我刚才布置的任务。”

“呃……”月歌憋了半天,终于双手合十老实地低下了头,“对不起,我走神了!”

今给黎课长叹了口长气,又指了指身后幕布上投影出的文字和图像。

“正如我刚才说过的,这些反季开放的红色樱花很可能和赤樱圣母有关。虽然目前这些樱花没有展现出什么攻击性,但毕竟也是瘴。为了防止事态进一步升级,我们要进入异空间清除这些樱花,并寻找瘴扩散的源头。”说完,他还特意看了月歌一眼,“这次记住了吧?”

“是!日下部月歌,已经把任务牢记于心!”

可惜她的拍胸脯保障并不能让上司安心,今给黎课长又叹了一口气,才宣布今早的会议结束。

破瘴一课的成员们立刻行动利索地走出会议室,或是回到自己的办公桌前做出发的准备,或是直接和搭档结伴离开了。

月歌也打算稍微收拾一下就去外面巡逻,今给黎课长却拦住了她。

“日下部,看你最近总是走神,是有什么心事吗?”

“让您担心了!我没事的!”

“真的吗?”课长的口气并不是怀疑,反而像是有些担心,“你没有搭档,单独行动总是少些照应,实在不行也和别的同事一起行动的。”

“我真的没事啦,”月歌摆了摆手,“我只是有点睡眠不足。您看,最近不是新上了一部深夜剧……”

课长摇了摇头,像是在说“真拿你们这些年轻人没办法”。

“好吧,不过别勉强。”

看月歌执意不肯接受自己的提案,课长也就不再坚持,简单嘱咐了一句就离开了。

月歌一直目送他离开会议室,才无声地松了一口气。

不可以啊,课长。

我怎么能和别人一起行动呢?

如果再有人因为我□□,那我……

“嗯……从这里应该就可以了。”

月歌找了间百货商店的厕所藏了进去,打开了通往异空间的“门”。

一如既往被夕色笼罩的空间内,无数影影绰绰的人形晃动着。

月歌早已习惯了这诡异的景色——虽说刚加入破瘴一课时她也是着实被吓到过,过了好久才适应这个奇妙的空间。

那时,那个人虽然总在打趣她一惊一乍的样子,却一直陪伴在她的身边……

月歌用力摇了摇头。

不行不行,最近怎么老想这些。

那都是过去的事了!月歌,你要向前看!

她一边在心里这么告诫自己,一边重新走进幻影穿梭的街道。

橙红色的光线下,那些红色的樱花都变成了深沉的黑色,枝丫随着不知来自何处的风微微晃动。

月歌观察了一阵子,看到樱花确实没有任何展开攻击的意思,便不再犹豫,拔刀走向其中一棵樱花树。

尽管如此,她还是谨慎地和目标保持了一段距离,并凝聚心神,在心中勾勒出一个轮廓。

她曾经的搭档留下的力量迅速回应着她的心思,在原本只有小臂长短的刀刃上覆上了一层蓝白色的光。

那道光顺着刀尖延伸开来,最终形成了一把和月歌身高差不多的透明刀刃。

月歌深吸一口气,猛然挥出手中的光刃,正好将一棵樱花树劈为两半。

没有发出任何动静,也没有产生什么异变,那棵樱花树就这么消失了,只有无数黑色的樱花瓣失去了支撑,纷纷扬扬飘在空中,但也都在落地之前就融化在了空气中。

总觉得有几片花瓣是落在我身上以后消失的,是错觉吗?

月歌活动了一下身体,并未发现任何异常。

嗯……只是恰好在飘到我身边的时候消失的吧?

她不再多想,继续将目标转向下一棵樱花树。

好久没有这么轻松的任务了,赶快清理完这片区域,早点去吃午饭吧!

我记得附近正好新开了一家拉面店,就去那里尝尝鲜吧!

她脑子里胡思乱想着,手上麻利地砍向一棵又一棵樱花树,一时间整个异空间都飞散着黑色的花瓣。

对了,我记得那个人也喜欢……

就在思绪又一次将她引向已经不在的某个人时,一个熟悉的声音突然自身后传来。

“你还是老样子啊,月歌。”

“哎?”

月歌立刻就辨认出那是谁的声音……虽然他们相处的时间其实并不算长,但她绝对不可能忘记那个声音。

……不过,她也比谁都要清楚,那是绝对不可能出现在这里的声音。

“……白?”

可尽管心里清楚,她还是控制不住地转过了身去。

一袭白衣的青年就站在飞扬的花瓣雨中,看起来温和优雅的脸上,却又带着点少年般戏谑轻佻的笑容。

那正是她早已死去的搭档。

“为什么……这不可能……”

心里清楚对方已是逝者,可猛然看到那个人出现在眼前,月歌还是有些恍惚。

“你在说什么啊,月歌?”“白”轻笑着开口,“这里可是瘴藏身的异空间,有什么是不可能的呢?”

对了!是瘴!

一定是那奇怪的樱花瘴让我看到了幻觉!

月歌迅速拔刀,想要打散眼前的幻象,可手中的刀却迟迟挥不下去。

“月歌,你还是这么温柔。”“白”张开双臂,像是在毫无防备地等待月歌攻击自己,“我早说过,这对你来说太痛苦了。”

“不,不对……!”月歌咬紧了牙关,可握刀的手却抖得越来越厉害,“我才没有……我明明……”

明明是我□□了你。

“我一直……想向你道歉……”

“傻孩子,我并不需要你的道歉啊。”

又来了。

我又被原谅了。

为什么就不能……

“不过……”“白”的声音打断了月歌内心的纠结,“如果你真的想向我道歉,就和我一起来吧。”

“真的吗?如果我过去,你就会接受我的歉意吗?”

“嗯,我什么时候骗过你。”

“白”向着月歌伸出了手。

可在她眼中,“白”的身影像是被黑色的花瓣吞噬了一样,越来越模糊。

“等、等一下……!”

几乎是条件反射地,月歌冲了上去。她努力伸出手去,想要抓住那缥缈的影子……

可下一瞬间,一股强大的力量突然抓住了她另一只手臂,一把把她拽了回来。

与此同时,一阵狂风席卷而过,把“白”的身影和满天的花瓣都卷向空中。

月歌惊呼一声,眼看着那幻影消失在天际,才惊醒过来自己刚才做了什么。

“清醒了?”

一个似乎刻意压低过的沉稳声音在耳边响起。

月歌抬起头来,才发现自己被一个一袭黑衣的男人紧紧揽在怀里。

在四目相对的瞬间,她忍不住又有些恍惚——毕竟那张脸和白实在是太像了。

“黑?”

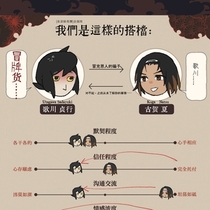

千钧一发之际救下自己的,是同属破瘴一课,也同样失去过搭档的妖怪,“黑”。

除了发色和瞳色,几乎和白一模一样的他极少在课里露面,平时都在外面巡逻。

加入破瘴一课这些年,月歌和他打照面的次数一只手都数得过来。

“为什么你会在这里?”

“没什么,”黑并不看月歌,只是拉着她走向一个比较隐蔽的角落,“只是感觉到附近的气息不太对劲,进来一看恰好就发现你被幻觉蛊惑了而已。”

想到自己这么简单就中了瘴的陷阱,月歌脸上有些发烫。

她还没来得及再说些什么,黑已经拽着她回到了现实。

直到异空间的通道彻底消失,他才放开手,简直像是在担心月歌还会再冲回去一样。

“先别管那些瘴了,找个地方休息一下吧。”他仍旧不看向月歌,冷冰冰地说,“那我就先走了。”

“等、等等!”月歌赶快拉住他的外套,“至少让我道个谢吧!”

“我不需要。”黑甩开月歌,“下次别再中这种简单的圈套就行。”

说罢,他就头也不回地离开了。

那、那家伙到底怎么回事啊?!

明明被救了一命,可月歌心里一点也高兴不起来。

自己的失误,白的幻影,黑的态度……搅得她脑子里一团乱麻。

互相冲突的情绪无从发泄,最后月歌只能忿忿地跺了跺脚,又长叹一口气。

“我真是个没救的笨蛋……”

你看,我又搞砸了。如果有人和我一起行动,一定会被我害得□□的。

“算了,先回课里一次,把这个状况报告上去吧。”

月歌又向着黑离开的方向张望了一下,可早就看不到对方的影子了。

于是她这才失落地调转方向,垂头丧气地向局里走去。

但是,我真的是想要得到原谅吗?