是工作害了我!是工作害了我!!

之后再看吧,还要再修再加内容的!!

+++++++++++++++++++++++++++++++++

三月二十一日

19:15p.m.

火光、爆炸、硝烟。

今夜的瑟伯林明亮如晨。

巴尔托将子弹上膛、枪口对准街道尽头、侧身隐蔽。

锡尔抱怨了一声——他背靠着保镖在看手机,险些失去平衡——直到吉普驶过街口,巴尔托才薅了危机意识不足的雇主一把:“你在看什么?”

“观众希望我们去仪仗广场。”锡尔点点屏幕:三个投票选项中有一个正迅速攀升,把其它选项都遥遥甩在身后,“那里往年有发生什么吗?我找到了些过去的杀戮日片段,但拍得都不怎么样。我这次可得好好记下来。”

巴尔托被逗笑了。但他很快想起自己正被笑话差使得团团转:“今年不是往年,老板。”

他成功让锡尔也摆出了一张臭脸。是的——他们都想起了那个戴防毒面具的男人——被镜头选为主角的人会变成疯子。

“你说得对,”锡尔皱起鼻子,“我们得机灵点儿……早知道前两年我就不在俱乐部过了。坐在房间里打一通宵牌、什么都看不见。”

“你没亲历过杀戮日?”

“也不算吧,我来美国三年了,对,遇到你那会儿我刚来……只是俱乐部会在二十号把我们接到安全点。我操,连个窗都没有,还全是钢板,没信号,待的我无聊死了。”

不知死活的幸运儿。巴尔托掰过他的脸、逼视他,“您确定要去直播,老板?观众不在乎您是死是活。”

“您确定要去——巴尔托,你知道自己不高兴了会变礼貌吗?您?”

锡尔扬装模作样地学他。在保镖来得及发作前,他响亮地啵了他一口,“你、我、资本在乎就行。走吧,保镖。”

他发动摩托,坐在后座的巴尔托替他搜索仪仗广场的现况——不容乐观——有群傻缺在那儿开了直播要搞罪行审判,抓了一堆头套塑料袋、双手被反绑的“待审蒙面党”。

那些人没武器也没防具,在烟雾缭绕的广场不住咳嗽。

他看了会儿:很无聊。八流烂片。主持人抓住一个女人,唱rap似的宣布她的罪行。白日行淫啦、与邻人通奸啦、吃了邻居家的狗啦、不信耶稣啦,女人尖叫说我不是我没有救救我救救我你们认错人——被主持人又加了一条说谎成性。然后——观众投票!有罪!私刑!死刑!

这疯子的观众只会跟被电坏脑子的猴子一样不停刷屏。锡尔·艾利克森不是个好东西,但没疯到能加入他们。而考虑到收看人数正在增加,刺激感会通货膨胀,偷拍很快就不够让观众买锡尔的账了……他得提前想好怎么带他离开,可是路障和神经病正随机刷新在整个瑟伯林。

锡尔·艾利克森真会找麻烦。

保镖不满地敲了敲雇主的头盔,这动作像是拉了手刹,后者开始减速“瑟伯林——路况——好他妈烂——!”

刹车。

骑手气呼呼地掀起面罩:“巴尔托,看那家伙!”

“那家伙”是辆SUV,它把自己卡在狭窄的单行道,前轮和一辆翻倒的轮椅卡在一起、进退不得。一个女人站在车边抱紧小孩,她一只手拿着枪,但保险没拉开,另一只手以别扭的姿势在捂着小孩的耳朵。这没用,巴尔托想,他不可能听不见,她该把他放下来、打开保险、把枪口塞进那个喷粪的肛门里……然后她就不用捂她小孩的耳朵了,他也不会被驾驶座那个红脖子秃头吵得——

“碰!”车门被大力甩上,秃头下车了,他狠狠推了女人,叫她差点被轮椅绊倒,“操!操!那么大的轮椅我躲开个屁?你他妈怎么不早提醒我!!看到了再说有屁用?!”

“操……”锡尔难以置信地复述,“巴尔托,我们遇见傻逼了!!”

巴尔托跨下车。

“你要干嘛?我就抱怨一句,我们从边上也能过。”

巴尔托给枪上膛。

“哎、哎等等,傻逼也有活下去的权利啊!”锡尔摘下头盔喊。

巴尔托站在秃头身后,看看他、看看她。他放下枪,问:“请问你们需要帮助吗?”

“操他妈别管闲……”秃头的怒气在转身时突然被压制了。他瞟了巴尔托一眼又一眼——突然转回身朝女人挥拳——到这时,他还在责骂她让他丢人。

好吧,这次的傻逼是在自己找死。锡尔咋舌,移开视线。

巴尔托的皮革手套包住了那只拳头,把它拧得嘎吱作响。

他冰冷的枪口抵在那个头发稀疏的、油光发亮的额头:“您不需要帮助吗?”

于是秃头突然变得文质彬彬。

他把双手举高,放在脸颊两侧:“我、呃、我们的车陷在坑里了……”

他右手的无名指戴着婚戒,就和女人左手戴着的一样。

——撞击声。两次。

锡尔骂骂咧咧揉着额头回来。警报和双闪灯交相辉映,照得秃顶男活像被扒了脸皮的狒狒。锡尔瞪了他一眼:“看什么?摩托又不用脚踩倒车!”

而巴尔托在为狒狒指路:“向北开。也许您找不着北?很简单。下个路口顺这条路原本的方向、别再逆行。”

他和那对母子没有任何眼神接触,只在他们离开时看了一眼后车窗。

那个孩子趴在那儿,对他笑。

巴尔托移开眼睛、戴上头盔:“走吧,老板。”

{TBC}

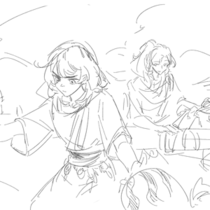

沢岛龙也把车停在楼背面,自己先绕车查看一圈,才挥手示意所有人可以下来了。然而六座车的后两排没什么动静。有人从里侧敲窗玻璃,他拉开车门,北嶋久生挂在座位上,看起来脑浆已经晃匀,但还是试图宽慰搭档兼前辈。

“我知道没办法,后、后面追兵比较乱嘛。”他话没说完,干呕一声,“……就是,沢岛,你开得还是一如既往地快。”

沢岛露出“那确实没办法”的表情。

“但好在半路上我们就把他们都甩掉了。”林朝看起来已经喘过气了。他从后排探出身,下车后又转身把妹妹牵出来,没拉着对方的那只手就虚垫在她头上,不让她磕到头。而林旭似乎也找回了作为可爱女主播“猫砰”的形象——一部分,但至少半小时前那种能把人盯得发毛的眼神似乎不见了。下车之前,她还不忘捧着罗瑞·菲兹杰尔德的脸,狠揉了一把他乱翘着的头发。

这很容易让人怀疑自己是看错了,只是一个工作状态和平时状态差别比较大的人。沢岛想,但在凶杀课干久了,就知道没有什么人是可以貌相的。他此前眼见的东西是确实的,林旭应该不只简单是个靠撒娇让男观众打赏的小女孩,就像她哥哥,此时正问妹妹有没有不舒服的林朝,已经上过警局协查通报系统好几次,大概也不只是个平凡教书匠吧。

保持一点距离,沢岛靠在车门上,看罗莎琳德和罗瑞用手语比比划划,后者脑顶上的血迹已经干了,看起来仍然有点惊魂未定,但从罗莎琳德点头时的神情来看,他是言之有物,没辜负情报商的名头的。沢岛和北嶋之所以认识他也是因为这个,罗瑞说,有人看到和他们追查的连环杀人犯身形相似的人常在“乔木”附近出没。

就这样巧,他们原本计划今晚先在乔木俱乐部周围盯梢,不曾想查着杀人犯,就会一路查进杀戮日。沢岛猜测,刚刚在俱乐部里,罗瑞会被当作猎物拍卖,也是因为他这个身份,或许知道了什么不该知道的事情,良辰吉日,干脆合法灭口。他们踏进俱乐部的赌场时,就看见金发的小伙子被揪着辫子拖到小舞台上。主持人介绍,这是一位“大嘴巴”,一边说一边钳住他的舌头,把上面的舌钉往外扯。“看看你,之后应该再也没有嚼舌根的机会了,是不是?”

沢岛耳朵里是罗瑞呜呜的挣扎声,脑中在迅速权衡利弊。一方面,罗瑞虽然只是他们临时的情报来源,但在瑟伯林,他们也没有别的线人,杀戮日过去后,他们仍然是在追查嫌犯的警察,信息源就这么死了有些可惜;而另一方面——沢岛克制住自己,不要有什么表情——他罪不至死。

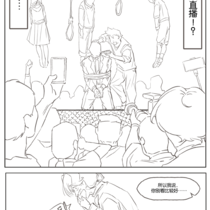

用什么方法能把人在这种场合下带走呢?他转头看看,北嶋却不知什么时候不见了。而这时,他看见一个戴主播徽章的年轻女生戳了戳她旁边穿白西装的高个子女人,那女人就点点头,平静地从人群中走出来,走到主持人面前一步的位置站定,年轻女生举着手机,把她框进取景框里。

白西装女人从口袋里摸出便签本,亮给主持人。主持人挑起一条眉毛,一边看一边念。“‘这个人我要了……但现在带钱出来不安全……之后给你’?操?你说什么鬼话呢?”

白西装女人显然懂得读唇。她眨了眨眼,然后点点头,无声地张嘴。“确实。”

然后她一直藏在背后的那只手直接抡起消防斧砍了过去。主持人本能地一屁股向后坐倒,斧刃卡进装饰柱里。俱乐部的打手吼了一声,试图制住她,却被她一斧背敲在太阳穴上。局面似乎要变得混乱起来,沢岛的手摸上外套下的手枪,准备看情况是直接趁乱抢人还是暗中辅助这个程咬金,但后台里突然出来了个人,吼叫着让所有人都他妈的停下。