癸卯拾肆其实早就已经不记得自己的爹娘。

他过往的记忆仿佛是一场大雾,所见之处尽是些千篇一律的东西——日复一日的命令,堆满垃圾的草垛,还有拌着野菜的糟糠。他从来没有想过要寻找方向,也并不知道迷雾之外还有一个世界。

直到那天,一场逃亡,一次遗忘,一起大火,一条锁链。一个人影冲进门,带着大大的黑蓑帽。一桶凉水从头到脚,把他带到了这盛世长安。

第一章 此间为家,名唤镇安

“你说这小孩,怎么不吱声?”

癸卯拾肆被暂时安置在镇安司那会儿,不出门,也不说话,只是定定在屋里坐着。

大家都觉得这孩子大概是被吓傻了。毕竟被人贩子拐走,记不得自己的父母,又被丢在大火熊熊的房屋里自生自灭,无论放在谁身上都是一件难以消化的事情。

江燃好信儿。刚把癸卯拾肆救出来那会儿他也在场。他爱和小孩玩儿,在讨孩子喜欢上,特别,特别有信心。

不当班的时候,他就悄悄溜去拾肆待着的那院儿里瞧。

有时候在门口插个风车,有时候放一包桂花糕。

风车一直在同一个地方呼啦啦地转,糕点倒是一转眼的功夫就没了。

贪吃鬼。

江燃被自己头脑里这个想法吓了一跳。

怎么能说人家小孩是贪吃鬼?!那么小的孩子,不知道在人贩子手里挨过多少饿,吃过多少苦,吃点糕点,怎么了?!

再说了,小孩子嘛,长身体呢。爱吃,正常。

但是江燃发现这小孩不是一般的能吃。

听天天送饭过去的陆景维说,这孩子一天能吃下一只烧鸡两张饼,三碗米饭外加四个包子,不算小菜。

陆景维这人,平时话不多,脸上看不出表情,做起事雷厉风行。

糙老爷们一个。

江燃担心过,别因为这人不会照顾小孩,面相又凶,小孩吃不下了又不敢说,再把人家喂撑了。

陆景维说,不会。

那小孩吃完这些,还眼巴眼望的。

江燃看了看手里的桂花糕。

纯属塞牙缝。

其实送了这么多次糕点,江燃也没咋和拾肆打过照面。那小孩动作太快,每次都抓着他走神的时候把糕点拿走,搞不好是一直在屋里盯着呢。

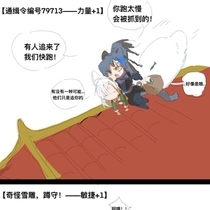

一直偷听的寅栗子坐不住了,拍拍衣服从房梁上跳下来,嗔道,要都像你们这样,来几个也没用。

然后径直就要往屋里走。

江燃说,人家小孩指不定还没缓过神来呢,你别贸然进去,吓着他。

寅栗子摆摆手说,真要吓着了,胃口这么好?

小老虎三步并作两步,挥手掀开门帘子,朝着屋里头大喊:

“小孩,出来晒太阳咯!”

话音落了有一会儿,门帘缝里探出来个狗耳朵。

寅栗子说,看吧,你们都不叫他。

天光大好。癸卯拾肆从出门起就没闲着,被一众镇安司的哥哥姐姐们围起来问这问那,拉着就要去逛市集。

使君不许,说你们一大帮人,都想拿他当借口翘班?

江燃说那倒没有,只不过是人多了,饭钱好摊。

拾肆有点愧疚。弱弱地说了一句,对不住。

使君说,你道什么歉,这偌大的镇安司,养你一个小孩还是绰绰有余。吃,都给我去吃,吃饱了回来上工。

癸卯拾肆面上没啥表情,尾巴尖却低低垂着,悠闲地左右晃。长安很大,到处都是新鲜玩意儿,只把小狗迷得左摇右摆,脑子迷糊糊。

忽然却听得某处一阵骚乱,人群沸腾起来。有声音喊道“捉贼呀!”却又被其他人的惊呼掩盖过去。

一众镇安卫原地出警,冲进看热闹的人群中,却没见着贼人影子,只见地上蹲着个姑娘哭得梨花带雨,说着钱不钱的无所谓,只是那荷包是阿娘新给她锈得。

真是怪了,一群人在这围着,这小贼跑这么快?

正要分散开去找,陆景维越过围观的人群,望见小狗嘴里叼个饼,紧紧抓着一个在外圈围观的人不放。

狗说,你把东西还给她,我请你吃饼。

那人说你别血口喷人,我哪里像偷了东西的样子?

小狗说,饼香,但姑娘的荷包更香。

那人挣扎,狗不松手。拉扯间有东西从那人怀里掉出来,假眉毛,假胡子,破口袋,旧面纱,还有一个漂亮的小荷包。

江燃手快,给那人擒住。

小狗问,你偷了东西,却不逃跑,这是为何。

那人不说话。陆景维说,有时候越是危险的地方越安全。

小狗还没想明白,就被寅栗子搓了一把狗头:“你鼻子真灵!以后抓贼,都带你。”

小狗嘴上没回应,尾巴却啪嗒啪嗒地左右摆,抽在旁人的衣摆上。

陆景维说,要不要试试来镇安司当差,既有去处,又能拿俸禄,说不定还能找到你爹娘。

他顿了顿,又补充道,就是这差事不安生,挺危险的。

小狗说,越是危险的地方就越安全。

于是一众人都笑了,说就你学得快。

要真是学得这么快,那镇安司的考试也不成问题了。

小狗说,好。

有人说,小狗鼻子这么灵,又抓贼立功了,通融通融也说得过去吧!

小狗说,好。

又有人说,等你领了俸禄,可要还我饭钱啊。

小狗说。好。

拾肆今儿不巡街,被徐止拎出来。

他俩脸上都跟坏了一样,面无表情,能不动就不动。猫眼狗眼,都只转一转。拾肆说,你其实很适合来镇安司,坏人一看你,容易吓得不敢跑。徐止有来有往,说,你也适合收破烂,客人看了你,通常会不要钱,放下就走。拾肆很少听这样的话,居然老实问,为什么?

徐止想了想,从善如流,说,因为你可爱。

他俩还没走,仍在镇安司门口。曹石路过了,问,吃饭啊?徐止说,捡破烂。曹石说,那在下先告辞了。徐止叫他别走,曹石不解,这猫说:我捡捡你。曹石给他扛起来放墙上去。

拾肆哒哒哒跟过去,又问,你捡破烂还捡人啊?徐止说,有些话本来有趣,你如此认真,显得我十分缺德。我只是捡曹石,但曹石不让我捡。拾肆说,哦,那他毕竟不是破烂。徐止说,你真可爱。拾肆说,你也是。徐止叹一口气。

吃烧鸡吗?徐止拍拍灰尘,边走边问。拾肆眼睛一亮:吃。但转念一想,很担心:捡破烂的钱,够不够吃饭?徐止说,比之镇安司,实在差很多。拾肆说,难怪曹石每每问我,都是叫我请客。徐止说,要不咱俩去摸他的钱包。

拾肆脸上的表情丰富起来:这如何可以?

徐止头头是道:我若是摸到了,咱俩吃一顿,你将我抓起来。我若是没摸到,就躺在地上,讹他一顿。

拾肆说,你开玩笑的吧。徐止说,是啊。拾肆说,你真可爱。

徐止说,你是故意的吧,拾肆说,是啊。

=

要过年了么,仲秋提前准备些腊肉。

做吃的她其实不算擅长,照顾大小姐的时候全靠厨娘。但非要和赶制冬衣比起来,那还是做吃的容易些。

如果有自己的小院子就好了,不用这样和衣服们挤在一起晾晒。她这样想道。但回头看看,正是因为镇安司的官服遮挡,麻雀们看不到自己来了,所以才心安理得地继续偷啄腊肉。腊肉本就是多做了一块给他们的,白天是鸟雀,夜晚是野猫,分配合理,如果多拿,就被暴打。

被谁暴打,仲秋不知道,只奇怪怎么大家如此有序,一次一口,彬彬有礼。

前阵子回温,来的小鸟更多了,乍一看以为春至,其实还有得熬。仲秋把官服抽出来,灰色的外衫不庇佑麻雀,该去守护百姓了。她看一看天,鸟雀呼晴,觉得阳光很好,实在适合晒被褥。

真正到镇安司时,还没到她换班的点,但听到门口有吵闹。她走过去看,见曹石拎起个小孩,正摩挲下巴那没刮干净的胡茬,难保不是昨晚又通宵了:“小徐兄弟为什么喜欢来镇安司摘桂花?”

徐止挣开曹石,猫一样蹲在墙头,振振有词:“此地一身正气,两袖清风,三德俱尊,四季平安,没人来偷,无人敢抢,连桂花都开得很茂盛。”他停一停,回头看到仲秋,问:“镇安司的绿树是对公众开放的吧?”

仲秋愣一下,却看向曹石:“仲秋不知,要问前辈。”

前辈。徐止嚼一嚼,这老家伙要是着急点,年纪可以做你爹。仲秋思考了一下,说,可是小白你好像只比我大一年。曹石问,要红包吗?徐止尾巴上的毛竖起来:……给多少啊让我多个长辈。曹石认真想想,塞给他二十一文。

=