安全上垒——!!!!我真是太强了!!!!!

因为是第一次尝试写完全日式风格的东西所以模仿的痕迹可能很重………ry

关于东京的描写部分有参考

依旧是带着自己黑户口出来狂欢(

↓

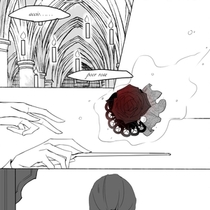

再见了,麻花辫

00

“小时候,有一天老师在班上提问。‘有谁从来没有说过谎?’我举起了手,之后才发现全班同学都在笑着看着我。大家都觉得在这个问题中举手的人才是最大的骗子,但我就是不能理解,难道诚实才是不对的吗?”

“你从没说过谎?”

“没有,我不是一个能够欺骗自己的骗子。”

01

东京。

总面积两千两百平方公里,东西约有九十公里长,南北则有二十五公里宽。在地理课上,总被老师说是“头在西边,尾巴在东边的小狗型”。三千六百七十万的人口,在我看来真是多到不敢想象,从早川前往东京时,虽说做好了心理准备,但真正到达了东京,双脚踏上东京火车站时,我还是被眼前的人流给吓到了。

急急忙忙翻开手边的旅游手册,一九一四年建成、全栋建筑使用八百九十五万红砖建成、大正经典代表建筑,这些文字在纸上印得清清楚楚,抬起头,眼前却只有多到模糊的人群。

不愧是东京。

反复在心中感叹这句话时,却有一种更加奇怪的情绪升腾而起。

应该说是不甘心还是不服气呢?满脑子被“可不能输啊”的想法占据,我拎起大皮箱跨出在东京的第一步。

“所以说,你为什么非要跑到东京来啊!”

向我说出这句抱怨满溢的话的人是我的哥哥雾人,时间是我在东京度过的第一个黄昏,地点则是于我而言的圣地——《love in》的编辑部的会客厅。

“当然是因为哥哥写信的时候总是说自己在东京过得很好啦、东京真的很棒啦之类的话啦!我想着‘既然哥哥都说了东京很棒,不努力来一次的话人生也太惨淡了!’所以就坐着火车来了。”

“啊……”哥哥他露出了一副“该怎么说你才好”的表情,两手抵在额头上思考了几秒,他放下阻断我们视线的双手,“这样说来,你只是来东京旅游参观,短期逗留对吧?”

“不,我打算在这边找工作来着。”

我非常认真的、交叠起双手对他说道。

回应我的是一瞬间的沉默。然后我看到哥哥将手掌盖在了自己的脸上。

“我一定会尽快找到工作的!所以在此之前请务必让我暂时借住一下!”

不。我才不要。太恐怖了。

如果我会读心术的话,大概会直接听到哥哥在心中这样的嚎叫。但实际上,我觉得他的表情已经足够表达这些情绪了。

“我真的会尽快找到工作然后搬出去的!简历我也都投出去了,拜托拜托!”

双手合十,闭目低头,我用自己能想到的最虔诚的方式向哥哥恳求道。

“唉……你真是,我可就帮你这一次,之后别再来求着我帮忙了!”

得手啦!我悄悄睁开眼睛,笑意藏在嘴角,在这一点上哥哥果然还是没有什么变化。

结果那一晚,哥哥他请我吃了超豪华的法国料理并给我在酒店里订下了房间。与之相对的,我后来听说他向老板预支了至少三个月的工资。

真是太感人了!赞美哥哥!

02

我接到东夕株式会社的录用电话是在接受面试后的第四天,对于面试结果已有些灰心,想着出门走走或许会更好,正拿着导览地图参观和田仓公园,站在雅子妃喷泉之下时,手机铃声叮叮地响了起来。看到陌生的来电号码本想像往常那样直接挂断,但或许是冥冥之中有谁愿意帮我一把吧,我接起了电话。

随后的事情很理所当然。被通知了时间以及报道的部门,领到了工作卡和工作服,当然还有随之而来的工作。

办公桌挤在小小的角落里,转过头的话可以从蒙了灰的小窗子看到对面的大厦。一切的景物似乎都套上了土黄色的滤镜,从外面看还是崭新的白色大陆,小圆顶感觉别有味道,可从我的窗前望出去,这一切似乎都变得有些乏味了。

不行不行!

一定得打起精神来!虽然现在只是很普通的工作,但是只要努力,之后一定可以——

“爱实妹妹,你要是再不去找主任,那个老太婆估计会唠叨你好久哦?”

等我从自己的打气中清醒过来时,映入我眼帘的是难以置信的亮粉色。

顶着夸张粉红色短发加黑色挑染的前辈,瘦小的身材被包裹在白色的衬衫和黑色的西装裙之中,可我敢打赌,所有人的视线都会被她那五彩的领带和颜色鲜亮的拼色长丝袜给吸引走。

再怎么说这也太花哨了点……

这样的想法还没有说出口,我的视线终于落到了她胸前挂着的工作卡上。

卡通形状的螃蟹举着大钳子,身上布满了奇怪的心型纹路,跳跃在工作卡的卡套上。

小豆原 爱。

我费劲地才辨识出这四个被无数五彩爱心装饰过的文字。

“小豆原前辈……?”

“哎哟不用这么有礼貌也可以的哦~叫我爱就好啦,说实话,我也才刚被调到这个部门两天而已!”

“唉?怎么会……?”

“唔,因为原来的部门里有些烦人的家伙,再加上人事处的那个老头子看不惯我的穿衣风格吧?真是一群没有包容力的家伙呢。”

“不过爱……前辈您的风格的确是……”

我低头看着自己,提前熨过好几遍的白衬衫和西装外套,每一个扣子都严严实实地待在扣缝里,西装裙也整整齐齐,没有丝袜,就职前刚好在折扣店买来的尖头高跟鞋(还稍稍有点硌脚)。麻花辫也扎得很紧,用从国中生日时同学送的糖果发圈打了三圈,刘海也在前一天晚上修过了,没有问题,一切OK,完美!

“哎哎?爱实妹妹你这么说可就让我有些生气啰?不过也是啦,像你这样的人肯定也是没法理解我的时尚的!”

完蛋。

我心中警铃大作。从家中搭上前往东京的火车时我就暗下决心,绝不能让“时尚”成为自己的短板,可是现在看来,尽管遵守了职员装搭配的准则,却还是没能突破“时尚”的大关啊。

究竟是哪里不对呢?

这样一个人低头苦想着,耳边却传来了小豆原的笑声。 我这才发现自己又在不经意间把自己想的话说出来了。

“麻花辫、国中生才会用的发饰还有最重要的,我想是你的脸吧?”

“脸?”

“你没有上妆吧?这年头不带妆就来上班,该说你单纯呢还是该说不愧是小乡村来的呢?”

“唉……?为什么?”

吃惊之余,我更好奇为什么她会知道我的出身。

但是全身充满神秘感的前辈只是对着我眨了眨眼睛,我这才发现她戴了与发色一致的亮粉色美瞳,瞳孔正中也是一颗大大桃心。

不得不说,时尚还真是……难懂的东西呢。

03

<二十日和二十一日晚上有公司的迎新酒会。>

这个消息不知怎的就被透露出来了。

<最新消息!据说位置定在松月楼!>

补充消息是在我入职三天后被小豆原带着强行加入的BBS论坛上看到的。

<我们隔壁就是K.M.公司的包厢>

特大劲爆消息在瞬间被刷到论坛的首页,就飘在那行亮粉色的“Love&Peace;&Love;”的论坛名之下。

“啊……为什么我们收到的是二十一日邀请信啦!”

最为痛苦的消息由小豆原前辈一手带来。

我拆开用红色缎带系好的白色信封。

果然是二十一日的邀请。不过为什么小豆原前辈知道?

尽管并不重要,但我的疑惑还是越来越大。

“K.M.的多金帅哥啊!!这样的酒会正是下手的机会!就要这样被那群吃人不吐骨头的坏女人们抢走了!”

“前辈你不是已经有男朋友了吗?”

“你根本不懂啦!这种多金男当然是越多越好啊,我又不会嫌钱太多!还有,叫我爱啦!”

完全不能理解的小豆原前辈。我摇了摇头,抬头透过发黄的窗户看向对街的那栋遥不可及的建筑,又低头看向手中的邀请信。

下手的机会吗……如果对象是我的话,是不是也可以……?

一切的迎新会最终都会变成酒会,更别说本就以酒会冠名的迎新活动了。

或许是体质的问题,刚喝下两杯酒我的脸就烧了起来,坐在一旁的小豆原冲我眨了眨眼睛,收到信号的我俩立刻起身,动作同步得像是同一个军队中的前后排。

“哎哟,不好,爱实有点醉了!我扶她出去吹吹风吧!”

就用着这样蹩脚的借口,我们两个人冲出了布满酒气的总务部包厢。

“天哪,我简直不敢相信,为什么我要和这一大帮秃顶的肥胖中年男子挤在一起喝酒啦!明明还有大把K.M.的帅哥在等着我!”

“人家也没有在等着你啦……”

我尴尬地接话,却发现小豆原前辈的目光停留在了另一个包厢上。

半拉开的门,我顺着小豆原的视线看过去——

盘得整齐头发被固定在脑后,黑发的发端别着一只做工精巧、看起来就价格不菲的燕子型发卡,眼眸充满河流一般的淡蓝色,唇边,一颗食痣落在她脸上。

真是一位美人。

还在高中的时候,国文老师很喜欢松尾芭蕉,常常给我们吟诵他的俳句。可惜我脑子不好,颠来倒去只记得唯一的一句。

——呜呼,可贵的,青叶嫩叶的日光。

到现在为止的二十二年时间内,她是唯一一个我觉得配得上这句俳句的人。

“啊啊,发现了一个眼熟的人,抱歉啦爱实妹妹,我要先去打声招呼,等下再带你去钓帅哥哦~”

我只好跟着小豆原一起去营业部的包厢打声招呼。

“小田切爱实!刚刚从乡下来到东京很多很多的东西都还不太明白,我也知道我很土气,但是我会努力让自己变成时尚起来的!”

借着酒劲说了一通不着调的话。结果被起哄“好歹也把心思匀一点给工作吧”,尴尬得我想找个地缝中钻进去。

“时尚和工作、我都会、好好完成的!一定一定!”

后来小豆原说我那时的表情恨不得要向营业部的全员敬礼保证了。

但我只记得当我用有些迷糊的眼睛扫视了整个包间,目光跳过小豆原和她身边的美女,跳过将来要一齐在办公室加班加点工作的三千院前辈(尽管那时我还不认得他,但我记得他),最后落在了一个让我完全无法移开视线的身影上。

我记得她对我笑了,是那种礼貌性的笑容,却让我倍感开心,已经红通通的脸似乎变得更红了。那笑容让我忍不住猜想,若是这个人对我露出心底的笑容的话会是怎样的感觉。

红色长发散在肩上,另一些落在腰后,紫红色的眼睛躲在那笑容之后,手指尖轻轻地在竹色的酒杯边沿画着圈,一副说不上是感兴趣也说不上是没有兴趣的表情。但我不由得觉得她全身上下都散发着优雅的气息,绝不比之前见到的那一位逊色。

如果我也能像她那样就好了。

会有那样的一天吗?我这样想着,对着刚刚又被灌下两大口的清酒许愿道。

04

等我再一次醒来,已经是第二天中午了。

我大叫一声从床上跳起来,才发现自己躺在了员工宿舍,冲到手机跟前,才发现屏幕上显示着五个未接来电和三条短信,发送人清一色标注着小田切雾人的大名。我赶紧怀着忐忑的心情回拨过去。

电话响了几声还是没有被接起来,估摸着已经超过了一般人接电话的反应时间,正准备挂断时,电话那头却传来了哥哥气急败坏的声音。

“该死,你怎么——啊啊我知道!你先把文件放在那边,我接个电话就来——喂,喂,爱实!”

“是、是我……”

“你怎么搞得!不是说了别再求我帮忙了,结果你又——等等,那份稿子我还没对完——”

“对不起哥哥,又给你添麻烦了。”

就我知道的情况来说,这种时候还是老实承认错误比较好。

“啊,真是的,受不了你。还有什么事吗?没有我就挂了,正忙着呢。”

“嗯、嗯,对了,还有一件事!”

本想放下电话的我赶紧又抓起手机冲着对面喊道。

“什么?”

“我想去……剪个头发!就是把麻花辫减掉换成短发的那种!”

“哈?这种事情你自己决定就好了吧,我还很忙先挂了。”

随后就是一声干脆的挂断声。

自国中以来就没有改变过的麻花辫,在留了十年的长发之后终于下决心要一刀剪短,这样重大的事情居然一点都不过问吗!我不禁在心中腹诽道,难怪哥哥二十九岁了都还找不到女朋友!

但是,说得也对,我打开窗户趴在窗台上享受着迎面吹来的正午充满干燥气味的风,将因宿醉而有些发晕的额头枕在那冰凉的窗台上。

这是我自己的事。我自己决定了的、自己要去实习的事情。

伸出手,我解开了自己固定了十年都未改变的麻花辫。

从现在开始,小田切爱实要做一个不样的自己。

从现在开始,我要向着那个声音全速奔跑。

我睁开眼睛,看着撒满东京市的灿烂阳光。

“再见了,麻花辫。”

虽然今年还没结束而且看样子我还会继续卖肝,不过想做就做,随性自我,就是这么任性:)

第一题

请摘取你今年最喜欢的一段开头。

又爱又恨的雨夜,我眼中含泪

↓

烟蒂落进烟灰缸,她往窗玻璃上吐出一口烟雾。外头在下着大雨,水珠沾在玻璃那面,她的食指和中指间夹着那根被他抽过的烟,愣愣地看着高楼下在雨中穿梭的车辆。

在这之前她刚囫囵吞下两块奶油蛋糕,他坐在客房深蓝色的皮质沙发上看着她,看她的勺子一起一落,一下剜去某些生命。他觉得她越发不可理喻了起来。

面粉和奶油在她的肚子里融为一体,她蹬开躺在她通往大床路上的高跟鞋,黄色的尖头鞋被抛起,而后又落下,依旧躺在灰色的地毯上,间隔分明就像她被一刀划开的人生。

(HWM6-《雨夜,一段往事》)

第二题

请摘取你今年最喜欢的一段结尾。

不用思考一秒FFF,福总走好,老唐走好(你等等?)

严格来说并不算是真正的本篇结尾,不过反正我也还没填坑,whatever(微博摊手

↓

次日他照常拿着锄头在教会所属的农田里耕作,蒙马特出现在他身边,看着他倚锄而立,头上的汗水正蒸发着他最后的年岁。

“我很高兴看到你还能挥舞锄头、继续生活。”白发苍苍的神父说道。

他站在田中,看到刚刚翻过的土地中,不知名的小黑虫正往他脚边聚集。

“你愿意和我谈谈他吗?他是一个怎样的人?”

他低下头思索这个问题,想起当年在走廊上无数次碰见过戴纳·福克斯的场景,那时候的他们都不知晓未来将有什么在等待着他们,他们只是这样擦肩而过,继续走向自己的归处。

他最后还是没有回答,他不知道要如何应对。要他说他觉得戴纳·福克斯拥有他所没有的一切东西,当然反而言之,他也拥有对方所没有的一切东西。但这已经不重要了,他们都已经被遗忘了,过去知晓的一切已毫无用处,但每当回想曾经,他的心口不会再出现疼痛了。

有时候他还是会觉得自己的一辈子过得很糟糕,只是每当他虔诚祈祷时,跪下时看见那放在圣母像脚掌上的手链,他会觉得自己的过去也是辉煌荣耀、不负希望的。

(HWM6延伸-《Farewell,Farewell,Farewell》)

第三题

请摘取你今年最喜欢的片段。

突然翻到,果然还是好喜欢这段……

唉我太真是厉害了

↓

“我要你相信文字的力量,看不同的文字组合成句子,逐渐在人们心中发酵。用象征和比喻攻占读者的心脏和大脑,让他们分不清感动缘何而来。将漫长的生命一句简化,将短短的剎那扩充饱满,用上笔墨拼上心智,收尾时亦只让旁人见到干脆利落的句点,毫无累赘。将腐败的物件泼上色彩,伪装成新的成品,将死亡在某个世界继续书写,永不停息。

N,你要相信,只要你有能力,你的笔就无所不能。

无论怎样的故事,充满欢笑或泪水;不论怎样的风格,从古老东方到神秘西方;不论怎样的时代,从没有文字、如同野兽般狂吼的世代到巴别塔有朝一日再次建成、原生语言不过是隔着玻璃供以观赏的未来;你都要去写,你都要能写。你看,N,你看,你的手会写出这些故事,这很多很多的故事,它们都埋在你的心里,在夜里对着你的大脑嚎叫,威逼利诱你将它们写出来,赋予它们生命。

幸福或痛苦时根基,生活的平淡或壮烈是平台,载体是每个年轻或不再年轻的生命,它们无一不消亡在你的笔下。

这是你的世界,你的故事,你笔下的每个人都有你的影子,你看着他们某个人的眼睛,会觉得何其相似!

所以不要怕,N,往前走,拿着我给你的笔,继续走下去。奋笔疾书有时,停滞不前有时,狂笑和眼泪亦有时,那些都是你。你睁大眼睛仔细看,这就是你将要过的生活,你要全心全意接受它。”

(星空project-《贷星之一》)

第四题

请摘取你觉得最煽情的部分。

在老唐水晶和法法小荣中纠结了一下,结果还是决定选老唐水晶(法法:Fuck you)

↓

他想起梅西耶曾经在图书馆里对他说过的话,现在他可以彻底将那些话忘在脑后了。他不特殊,也不闪耀,他是一个无趣之极也平凡至极的人。但是如果他的水晶需要的话、如果他的水晶希望看到他闪耀的每一刻的话——他丝毫不介意为她发光发热。

他向前迈步,将水晶拥入怀中。

纯真年代或许真的不会再回来了,毕竟他们已经离校多时,也是该踏上征程的时候了。他闭上眼睛嗅到怀中恋人发丝中透出的清香,心中暗暗许下了一个承诺。

随后,他对水晶眨了眨眼睛,神神秘秘地劝她闭上眼睛:“我亲爱的小水晶,请闭上你的眼睛,然后伸出你的双手吧,我敢保证会送给你你最喜欢的、这个世界上最最闪耀的圣诞礼物。”

那双绿眼睛听话地在他面前闭上了。他微微一笑,在将手中的镜子交到水晶手中的同时,他弯下腰抚摸对方柔软的长发。

“Merry Chrismas,my little Crystal.”

(HWM6-《纯真年代》)

第五题

请摘取你最喜欢的人物描写。

私心地多放一段自己喜欢的段落

想某个人意念笔芯:)

↓

L,L,现在我要给你写信了,你看好。

拿来纸,握好笔,我就这样开始写了。

今天早晨,当买报的吉诺从我窗下走过的时候,我叫住了他,我本不想读报纸,但我想拜托他去两条街外的花店帮我带束雏菊——我喜欢在写作的时候,桌上放着束新鲜的花,当然,写信的时候也是一样——所以我买了他的报纸,不顾内心里掌控科学的那瓣脑仁对我疯喊着什么“回报规范”,我就静下心来,坐在窗边等着。

清晨的街道上行人颇多,按理说,我住在大道旁,有这些行人也一点儿不奇怪。我坐在窗边的摇椅上,让身体和摇椅一同摇晃。不,我还不老,我还很年轻,摇椅之于我不过是淘气的玩具,而远非暮年时颤抖的叹息。

我坐在窗前,心情愉快,想起那束雏菊,又想起了你。

我曾经听过一句话,那是男主角写给女主角情书的第一句,他说“你好哇”,所以若我要给你写一封情书,我也要写:你好哇,L。

或许还要再加一点,我要说:你好哇,L,你特别好。全部星星上所有的N相加起来,也抵不过你一个L。

你看,这样子,你会不会高兴?

(星空project-《贷星之三》)

第六题

请摘取你最喜欢的环境描写。

几乎不环境描写的我,几欲GG,随手找了一段救命的蝴蝶

↓

天气好得可怕,云朵在蓝天上以白色为笔肆意地飞舞着,画出一幅又一幅认不出的世界名作。

多拉·璜此刻正带着自己听来有些犯蠢的名字和她的大哥阿方索一起躺在橄榄田里,山势微微倾斜向下,橄榄树洒不满一人的阴影,她和阿方索的半个身子都露在阳光下,两人小麦色的皮肤下血管因气温突突地跳起,仿佛呼唤风的密语,一起一伏之间带着一些超越语言的情谊。

和已经接受现实、面朝树荫背靠方毯以手作枕陷入浅眠的阿方索不同,小孩子旺盛的精力并不让多拉就此放弃探索和挣扎,在午觉甜美的诱惑面前,她毅然决然地选择了睁大眼睛四处张望。

(HWM6-《落在肩膀上的蝴蝶》)

第七题

请摘取最喜欢的H部分,没有就上吻戏吧。

本来想说像我这么正直的人果然今年也是连吻戏都没有,结果就翻倒了爱酱和恋的禁忌跨国恋(??)我变了,我现在也是一个待驾的老司机了(……

↓

我又看到了她的眼睛,那不可置信是我最喜爱的食粮、那慌乱是我最好的定心剂、那绝决、那绝决是我——

我低下头去亲吻那双眼睛,世界一片粉红,只有那双眼睛仍旧保留着河流的颜色,我想化为一条鱼,拒绝自己的身份,只沉醉在那其中。

她的头发,她的唇瓣,她的面庞全都染上了粉色,那红色的贝雷帽,落在地上,静悄悄地,我看着她的眼睛。

为什么那双眼睛如此清明?

她用像是在细数罪恶的眼睛看着我,这是你的错,小豆原,我觉得她的眼睛在说话。

花朵从泥土中绽放,雨水从天际处落下,到处都是湿淋淋的。我和她紧贴着对方的身体,那么凉、那么热!

“恋。”

“恋。”

“恋。”

我呼唤她的名字,可为什么呢?为什么要用那样的眼神看我?你不应当是爱着我的吗?你们、你们这些粉色的、可恶的粉红色,你们不应当都是爱我的吗?剥夺了我那么多寂寞那么多沉寂的夜晚,你们不应当给予我爱令我欢愉吗?

把那理应属于我的东西给我!

我的爱,我的恋情,我的生命!

我看着她,我解开纽扣,我脱下衬衣。我无数次抚摸过她的皮肤,那些粉色漫上她的身体。我的爱。

为什么你要到来?为什么你到来的如此悄无声息?为什么要从我这儿夺走爱恋?

那明明是我的一切,我的罗密欧,我的恋!!

我扣动扳机,她失神地倒在了床上,我粉红色的床垫,可不行,我不能在这儿! 我拽起她,拉着她赤裸的胳膊往外走,滚开,滚开,我不要这些该死的粉色!

有东西在我的脚底,我低下头去,那罐标注了罗密欧姓名的药片自书桌上滚落。 罗密欧!为什么还有罗密欧!这些粉色为何要在此刻提起那个名字!我的罗密欧……

我捡起那药片。

天空粉得像一大团的棉花糖。

来吧来吧,庆典开始了,孩子们啊,我们的孩子们。

恋的嘴唇离我很近,她的牙齿和牙龈都清晰可见。

来吧来吧,我的孩子啊。

药片落在了她的舌头上,也落在了我的舌头上。

我吻了她。

(爱药paro-chapter1-3《以爱之名》)

第八题

请摘取你觉得槽点最高的部分。

木有:)

我这么正经的一个人

是不会有槽点高的部分的:)

第九题

希望未来可以写出什么样的作品?

希望能够写出家里所有孩子的主线剧情结局:)

↑用力不要脸一回

时间轴→http://elfartworld.com/works/135927/

【1982,12,17,21:37】

有的时候她还是会忍不住去想,她和阿方索究竟是怎么了呢。

她倒在她的床上,安达卢西亚的月光洒在她身上,顺着她的皮肤蔓延,夜色潜入血管,在青色的血管中涌动。她头枕着枕头,泪水顺着脸庞的弧度向下划去。

她还在想阿方索,阿方索·西比亚司, 她反复用舌尖把完着这个词,直到它在她的唇里显得索然无味。

索求和给予都得不到回应,她的足印在大雨之后被冲刷殆尽,赤足站在她为他打造的水牢之中,她只想对他说一句:

“让我吻你的唇吧。”

可是没有回音,等她终于擦亮眼睛,等灯火终于点亮,她才发觉那牢里空无一人。她从一开始就什么也没有捕到。

她转过身去,面朝下趴着,侧耳倾听着房间木板之下的动静。

她听到了一声床角咿呀声,再是那颗熟悉的心脏的跳动声。

她知道他就在身边,就在她极易穿透的木板之下,在另一个与之相似的房间中,她的约翰正坐在地板上,背靠床腿,手边还有巴缇斯特斯在练习走路。

她起身,走到了她的镜子前,流泪的双眼配上一张含笑的唇,她对着镜子中的自己先是嗤笑再是沉默。

牢中关押的究竟是谁?赤足在地上跳起旋舞的又是谁?饮酒的是谁?手执华扇的又是谁?跋山涉水的是谁?穷尽一生的是谁?点燃火光的是谁?踮起脚尖的谁?抚摸脸庞的是谁?亲吻嘴唇的又是谁?最终倒在地上、献出生命的,是谁?

她几乎要被这种臆想逼疯了。

【1978,03,28,04:06】

阿方索·西比亚司的尸体躺在我面前。

他变得冷冰冰的,失去了往日的神色。

我看着他,没有了神色的他依旧让我留恋。

我感到自己一瞬间被拉扯停滞,漂在空中带着水母般的漂浮感看着他。他棕红色的头发从头顶偏左存有一条长长的分隔线,我看得出有深红色的黏稠血液从那之下的缝隙中流出。他的眼睛紧闭,脸上还存留着几道随意的血痕,胸口正中,白色的衬衣和土黄色毛衣之下,一个巨大的空洞正对我嘲笑。

他丢失了一只合脚的皮鞋,丢失了一半属于他的魔杖,丢失了他曾经有温度的双手,丢失了他的棕色眼睛,丢失了他唇的色彩,丢失了他的心跳和一切与我相关的未来。

我看着他,他不会再起身用奇怪而恐惧的眼神看着我了,他不会再去救治那些奇奇怪怪的神奇生物或是普通的动物,巴皮缇斯特也将失去为它的后腿换药的人,他现在就躺在我面前,我的脸颊第一次这样贴近于他,他却已经离我而去了。

一想到他不会再回到我身边,一想到那些逝去的可笑的曾经,一想到我的沉醉、我的痴迷、我的执念、我的癫狂,这一切都让我发狂。

我看着他,他就那样躺在那里,甚至连那张我渴望许久的唇都在那里,可我忽然发现,如果他此刻还能再坐起身,我最希望做的事却并不是前去亲吻他。

我只求他能像某个霍格沃茨的午后那般,路过靠在窗沿上听我弹上一首爱之梦。

但他不会回来了,他躺在那张冷冰冰的床上,他不再回来了。

我起身,走到他面前,俯身亲吻他的唇。

——你看啊,我吻到你的唇了,我吻到你的唇了,我的约翰。

古典的幽灵在我耳边对我这样说到。

“你看,这下你终于属于我了。”

我替它补上这一句,这才发现泪珠已经砸在了他的脸上。

【1992,08,10,16:27】

想到那架钢琴,那不知品牌不知出自谁手的巨大物件,至今还躺在霍格沃茨的校园中,等待着下一个使用者地到来,她就不由得兴奋。难受而兴奋,她加快了呼吸,想着,四十年过去了,她的指尖抚摸过那琴键,接着是她的唐·璜,用尖头皮鞋敲击着节奏伴着每一个音调前行,再往后呢?再往后是谁呢?她想。会不会有另一个她,再次怀着冰凉的心将琴盖打开,用双手诉说爱情呢?

【1999,09,21,17:57】

芙颂打开琴盖。

陈年的钢琴仍被保存得完好,看得出来有人在日常照料它。

“这是我拜托梅西耶教我的第一个维持咒语,”她身后的金发男人放下手中的琴谱对她说到,“怎么,就这么让你惊讶吗?传闻中那个不靠谱的唐·璜教授竟然会施这样的咒语?”

“不,我只是惊讶你会对老钢琴这么上心。”

芙颂低头去检查踏板的情况,没想到棕色的尖头皮鞋很快就出现在她的视线里,她抬起头看着唐·璜。

他单手支在琴键的沿边上,另一只手的大拇指还勾在他西装马甲那小得有些可笑、完全就是用于装饰的小口袋里,芙颂这才注意到他今天打了领带,整整齐齐,尾端没在棕色小马甲的V型领之下。他也将白衬衫的袖口挽起来了,她可以清楚地看到他手腕的弧线和血管的交错。

她这才注意到他靠得很近,她能感受到他身体中散发出的热量,在这有些年头的合唱教室中,他显得温暖而踏实,就像正把他们脚下的木板晒得暖暖的太阳。

她仰起头看着他,目光中流露出一丝属于小女孩的慌张——因为她看到对方紫色的眼睛浅浅地收缩了一下,随后嘴角泛起嘲讽的笑——她盯着对方的喉结愣了两秒,随即站起了身,将对方顶得赶忙向后撤去,她低下头眨了眨自己水蓝色的眼睛,手指头滑向放在一旁的琴谱,故作沉稳地收拾了起来。

“你知道这个老家伙的年龄吗?”

她心虚地从琴谱上抬起头,努力将面前唐·璜的脸当做是刚刚看过的五线谱。他把手肘靠在琴盖上,用一只食指轻轻、但有分量地敲打着烤漆的黑色外壳。

“我们都叫它‘老约翰(Old Johann)’。”他又补充道。

“‘我们’?谁是‘我们’?”

“我,和你。”

芙颂看到那双紫色的眼睛紧紧地盯着她,令她的周身都觉得呼吸不畅。

“不,不是我,不要把我当做是某个你曾经见过的人。”

合唱教室里一阵沉默,只有不断改变角度的日光逐渐暗淡,暖黄的光打在唐·璜的头上,他已经转过身去了,所以芙颂被他小马甲背后的两颗黑色纽扣反射起的光芒而迷惑。

最终还是唐·璜先败下阵来。

“你真的是很像她。我从来都不敢想象世界上会有这样相似的两个人,你们有一样的黑发,相似的蓝眼睛,那颗同样位置的食痣……最关键的是,”他回头看向芙颂,那如河流一般的眼睛中,奔流着一种和他熟悉的午夜之蓝熟悉的哀怨,“你们都透出了同样的气息,在呼唤、在找寻——”

“可我并不需要您,教授。”

他面露绝望地站在那里,一时间芙颂竟觉得他像一个犯了错的孩子。

“她也这么说,但还是把我卷入了。所以我现在才会出现在你眼前。你看,你们终究还是需要我,尽管我知道,你们心底渴望的那个人并不是我。”

芙颂摇了摇头,她感觉面前的唐·璜几乎要流泪了。

“她是谁?”

她的教授终于又背过脸去了,她不愿去猜测此刻他究竟是怎样的表情。

“你见过她,就在你的水晶球里。在你为那个人占卜的那个晚上,你已经见过她了。”

她站在那里,手脚一瞬间都失去温度。

她突然明白了,那个出现在罗密欧·昆尼茨恋爱占卜中的身影并非是她或是爱默瑞特·荷宾恩。

那出现的Henbane并非指的是爱默瑞特,而是某个唐·璜所熟知的“荷宾恩小姐”。

她站在那里,愣愣地看着唐·璜迈着沉甸甸的步伐逐渐离开,低头看见自己手上拿着的几张五线谱,那一刻她觉得自己是世界上最可笑的人。