世间百器,皆具魂灵。

灵则缘起,来莫可抑。

悲乐喜怒,爱怨别离。

万相诸法,梦幻泡影。

==============================

渴望,思念,孤独,怨恨……这绝不是人类仅有的感情

抱有欲念被主人抛弃的器物,在春秋时分,化为付丧神。

而暗怀心愿的人类,也在寻求着某种际遇与改变。

人与器物的命运与缘分,无论善恶,在踏入这扇门时开始。

欢迎来到徒然堂,

今天的你,也在期待着什么?

企划完结

填坑小组:http://elfartworld.com/groups/1381/?p=1

滑铲打卡,玩一下古龙老师的文风实验,所以和上一篇我自己文风有差别,还挺好玩的:)

————————————————————

他们并肩坐在一块。坐在一块不是因为关系好,也不是因为看对眼,她还没看对眼谁,没想好带走谁,他呢,他只是暂时客居此处,他不属于这里,是个过客。他们坐着,一个男人,一个女人,一个灵器,一个人类,一个是迷惑,一个是更深的迷惑。他们的身份大不相同,理当碰不上,但灵山就是这样,叫不可能的事成真:春秋大梦做完再说,其它此前都不必想。

你不和他们说话,相泽泪道。

他们是谁?佚道。

灵器。人类。他们所有。

是的,我不和他们说话。

为什么不?

和我交谈少点可以,多了不行,多了就想要做事情。

做什么?

做最想做的事。

那不好吗?

好,也不好。

她不明白。她这辈子不明白的事太多了,尽管她才过了很小一块儿,只是十五年,可人只要十五年竟然就能积攒起如此庞然的困惑!多么奇妙,多么令人畏惧。但她心里是没有畏惧的,她不曾吃苦,也不曾受冻挨饿,不曾痛苦。如果她能够了解,她也能理解其他东西,理解风和雨,理解生和死,理解不被理解之物。但她不是,她还壳中,相泽泪还未出生。

他们又安静的坐了一小会儿。

她转头看了看他,他浑身都裹在白色的绸缎下,高,清瘦,温和稳定,带着平和的笑。但他说话时,又像是在这面孔下还藏着张脸,恶面菩萨、罗刹、持斧摩罗,诸如此类。她很聪明,但这种聪明尚不足以让她认知到他是个怎样的怪物,再者他不行动时,又的确良善。佚,她咀嚼这个名字,试图咬破它,从里头尝出味道来。而他同样也在注视着她。

于他而言,她还是个小女孩。当然。

况且他喜欢人类。

他们是由性质决定成分的,器灵都是如此,哪怕是附着,不可避免的要被原型同器物影响。月亮不能变作星子,河水不能变成山丘,尽管他们与人类十分相似,但到底不一样。他有自知之明,也不爱那些,他喜欢人类,喜欢那些转瞬即逝、多变的魂灵。

你很纯粹,佚道,但这不一定是好事,我和你说话,也不是好事,因为你心思不多。纯粹的人和器灵一样,容易被我影响,容易心血来潮,容易鼓起虚无的勇气去做事,容易为了做事产生破坏欲。我倾听千万人的愿望,亦催生愿望,激化愿望,因此我不便和执念深重又纯粹的魂灵说话,会叫他们更易于浊化。

我没有执念,相泽泪道,我想破执,但我不晓得如何做。

虽然这么说,倒也没有太难过。

相泽泪不晓得难过是什么,她万事如意,悲哀不曾降临到她的身上。

她只是迷惑,但这也不算什么要紧的事,因为迷惑也能活着。

破执又如何?佚笑了,不能叫你比现在还要高兴。再说,你也没那个决心。

他的话并不客气,但她也没生气。

他们对彼此都没有恶意。

你怎么晓得?相泽泪歪了歪脑袋。但佚并未回答这个问题,只是笑了笑。她来这儿见了许多器灵,但对方不大一样,几乎像是不存在,又格外尖锐。她读过许多书,也聪明,但趟过河水不能叫她拥有河流,它们轻易便流走了。

这些他都能够看见。

他并非拥有这种能力,只是他所见的是最根源的愿望,他是一剂催化的毒药,提升行动意愿,提升行动能力,提升行动冲动带来的破坏欲。倘若只是浅尝,自然有益处,但又有谁知道毒药该喝多少?

没人明白,他自己也不明白,因此他在哪儿都不多呆。

前几年的春天,商人们将他重新唤醒,他感到了时代正在变化,乃至他本身的性质也在改变。不再是最底层的人祈求他的眷顾,更多的人渴望改变,感到不满,需求攀升。他们成功了,抗税行动大功告成,他也开始在各个城镇游荡。他喜爱人多的地方,喜爱闹市,喜爱熙熙攘攘,喜爱活力。

这或许也是因此他是从死地走来的。

各式各样的死。

现在一个纯粹无辜的魂灵正在他跟前,他对此没有什么意见,也并不厌恶她,尽管纯洁也是罪,但他一向不做审判者,只是倾听。黑暗中有无数双手迎了过来,握上他的手,又冷,又战栗着,它们的主人低语着:这一切真的有意义吗?

他必须相信是有的,否则就将灰飞烟灭。

千年来他不曾有旅伴,同他说话的人也早早死去。

相泽泪忽然道:你在想事情。

佚道:是的。

在想什么?

你所不能明白的事。

她忽然不满起来:但我想知道。

她看起来又小、又柔软、又聪慧,春风吹过就要肆意张开,又碰不得霜冻。

他没有愿望,只是跟随愿望行动,他没有感情,只是记忆储藏无数熄灭星火的感情。

她鼓着脸瞅他,又眨眨眼。

捏碎她实在简单。

一个声音对他说:那就叫她愿望成真。

又有一个声音:你能做到,你能让他看,你能让想要实现愿望的人看任何东西。

声音道:况且那都是真的,不是你编造。

声音又道:没错,她想知道,你就该让她知道,就该摔碎她,叫她知道什么是粉身碎骨,什么是生死恐惧。

佚只是坐着。

接着他慢慢伸出手来,想要摸一摸相泽泪的头顶。

结发授长生。

也不是长生,只是赐福。甚至不是真实的赐福。

相泽泪注意到他的手。那是一双怎样的手?布满了伤痕和创口,在日光下也显得狰狞。但她并未想要躲开。倘若他触碰到她,她的生活立刻就要剧变,因他的身上带着世上庞然的死同痛苦,凡人无以抵抗这种绝望,更别说是纯粹之物。

但这手终究是没有落下来。

他忽然顿住了,最后一个声音温柔的对他说:不要告诉她,让她迷惑吧,这比用痛苦杀死她有趣多了,应当让迷惑致她死亡。

他知道这个声音是谁。

是他所倾听的死者中痛苦的部分,是底层的人,是没有希望的人,他们憎恶一切高位者。

但他还是照着声音的话做了,因为这也是组成他的部分,而他本身的意愿是无比薄弱的。

他是流水。

相泽泪看着他,时刻是午后,树影将她的面孔遮掩起来:怎么了?

没有,他重新温和道,你该回去了,或者去挑其他人,你也不能一直停留在我这。

你不愿意跟我走?

是的。

她嗯了一声,也没有强求。

这世上还没有什么让她想要强求的,该有的总是有。

我们还会再碰见吗?

不知道。

这样啊,她说,那等我想要见你,我就再来。缘分到了,你就会在。

你相信缘分?

是,她说,我想要的总是有,除了弃绝想要本身。

她露出个微笑,像是吹皱的春水,粼粼水光远去了。

相泽泪站起来,慢慢走远。

他忽然觉得他们还要见一次的。

你很聪明,佚道,但不是完全聪明。

七窍玲珑心。

还缺一窍,因此她参不透,而缺的总是最重要的。

他没有再多言,只说保重。

他总是伴随着王朝的日落而来,这次也不例外。

为敲响丧钟而来。

但他并未说出来,也觉得没有必要。

相泽泪的身影渐渐远了,模糊了,那些影子落在她身上,也落在他身上,明明灭灭,像是个温柔的泥沼。

END。

八月秋分,阴阳相半。正卯时刻,天光半明半昧,苇草苍灰。河里寒气窜出白丝,载沉载浮地绞着水流里黑沉沉一团。

是姑苏河里死了个尼姑。

正对此时,这个年头始有雷收声,水渐涸,而每一天的日光,都比前一天更短。

*******

八月秋分,阴阳相半,造化时节,缘分聚散。徒然堂里难得多了些人间烟火气,桃花林深处的嬉笑言语声比平日热闹了不少。天气明朗,湛蓝的高天上挂着几缕白云,阳光不温不火地把团簇的花朵印成粉红的虚影,这正是结缘的大好时节。

比去年好,去年刮大风;比前年也好,前年下雨。再往前罗泊懒得数,总之比什么都好。这种好天气,何止宜结缘,她颠颠自己手里的石子想。何止宜结缘,简直宜一切,哪怕做贼都能感觉自己在行侠仗义。

所有人都忙的团团转,灵器们各自内心雀跃,客人们全都一脸迷茫,清净师来来往往,烂柯人呼哧呼哧往外冒。管事的那几位焦头烂额,店长的笑容罗泊多看一会,就觉得脸要僵了。这种大日子,对罗泊来说也尤为重要。作为灵器,她已经滞留徒然堂整整九年,完全不曾结缘。即使不知是什么好运让她没有在过去的秋分里消失,但灵器是不能总是与人无缘的。狂化,无化,或者干脆归于尘土,结局在暗处埋伏着孤独度过秋分的灵器。

总之是真的很要紧。罗泊攥紧了石子,志在必得。她一咬牙,一甩手,石子一闪,破进花园旁的窗纸里。几声轻响后,窗框松动,好像有什么封锁被解开了。完美!

罗泊拉开窗户,端起屋里靠窗木桌上一碟黄黄白白的糕点。随手带上窗子,她转头蹦跳着扬长而去,恨不得唱一首歌。

秋分最该做的事完成了,罗泊得意地想。阿莓的桂花糕已经是我的桂花糕啦!

桂花糕很香,软糯的一团在嘴里,咬下去香气立刻从口腔一路窜到鼻尖,而且阿莓的桂花糕又和别家的桂花糕更不一样。至于具体的不同之处,罗泊却又很难说得上来,大概那个格外好吃的理由,就在于阿莓吧。

一想到过不了多久就能看见阿莓气急败坏的脸——阿莓嘛,生气起来那种一个大粉红棉花团子四处胀气一样的感觉——超好玩的。罗泊甩着手在桃花林里半期待半紧张地遛弯,象征性地思考着逃窜路线,内心确实有一点点害怕。无论怎么讲,被阿莓逮住暴打一顿总不是好玩的,而罗泊内心也很清楚,这次徒然堂的小姑娘绝不会像平日一样轻易地放过自己。原因倒是也没别的......造化之日咯。

罗泊走累了,在桃树底下坐下来。桃树不是很擅长变得粗大的树种,但罗泊四周的年迈老桃足以支持她歪在树干上无所事事。关于造化之日,关于阿莓,还有阿莓的脾气,还有自己的事情,这些东西在罗泊心里模模糊糊又令她厌烦。她心里揣着这些乱七八糟的东西,决定不好要不要索性彻底装作看不见。像松散纠结着的线团,甚至不用梳理,单是看过去就大致感觉得到发生了什么,可她偏不想那么做——得到的答案,不会是她喜欢的东西。

所以就当真装作无所谓吗?罗泊把后脑勺从树干一边转到另一边,然而无论左右都头疼。温暖的风不是秋季的天气,仰头看去,天空和桃花蓝蓝粉粉地晃了罗泊的眼,她就低头,闭眼,干脆睡午觉。

什么都无所谓嘛。

*******

水声连成一串,耳边全是滚雷一样的响动。那些轰鸣越来越响,同时又逐渐浅薄,在明晰和浅薄的极限中,她头顶上有什么被彻底撕裂击穿,稀薄寒冷的气流一拥而上。

她站在漆黑和寂静的正中央,冷水从周身的缝隙里钻出来,滴落,逃离。

八月十五,明月当空,照的周围几片薄云也明晃晃地通透。那巨大又明亮的东西挂在山尖上,看着一副亲近的样子,但无论是地上的还是天上的,哪个都远的不得了。

她伸出手在眼前晃了晃,光的形状在手指间微微融化扭曲。她果然碰不到月亮,天那么黑,她也看不清远方。看清了又怎样呢?她看的到的是山,海却在山结束的地方。

“小姐,天冷了,回去吧。”

.......她好像是回去了罢。夜露绞进绸子里,动作间凉凉滑滑地黏在身上,不是很舒服。

下雨了。

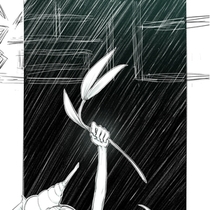

天塌了似的,弹珠样的水滴无穷无尽地坠落,好像从地到天之间灌了片充满气泡的海。中庭里地上无中生有出来一片池塘,河沿着街道奔走疾呼。它扯着她的衣角,她脑子里突然就出现一整个想法,比池塘还像无中生有。

她立刻就和它私奔,他们显然就能去到任何地方,她要丢掉所有衣饰,沉重的东西,否则她会无法游泳。

她得游泳,它是带她去海的。而且没有犹豫的时间了,他们现在就得走。

“小姐!”

“小姐,您怎么在这里啊,会受凉的。哎呀,都快湿透了......”

她们的声音渐行渐远。

通绣麒麟的真红袍服沉甸甸的,翟冠上金银珍珠压得她脖颈都感觉疲惫。霞帔垂在身后,她觉得这样就和将军的披挂有些相似。人们准备去掠夺的时候,总是带着沉重的武器。

她这么想着,就打消了抱怨的心思。

她被寂静和寒冷抓到了,庄严的黑暗不容置疑地将一切裹挟。她不再有可以移动的身体和可以远望的双眼,天上的月亮、月亮下面的山脉、山脉结束的远方,和她不再有任何关联。

她最后的想法在锈死前,悄悄地虚构了一片谁都没见过的,广阔的蓝色。

*******

“嘎——!!!”

罗泊惊醒,大喊大叫,发射一样从地上弹起来,额发和本来悄悄落了一身的花瓣一时绕着她横飞。秋分真不是什么好日子,白日做梦变成白日见鬼。或者做梦见鬼,或者见鬼做梦。两件事好像同时发生了,而且彼此之间也没什么区别,罗泊醒了就开始飞速地把梦境忘得一干二净,但有一片过于讨人喜欢的蓝色还是沉甸甸赖在心口挪不开窝。那种感觉真是甜蜜黏着到讨人嫌的地步,放的太久还上不来气。罗泊摸了摸胸口,结果手上半干的桂花蜂蜜弄得哪里都是。

罗泊思考了一下,虽然一时产生冲动,却没有再次大喊大叫。就算四下无人,自己跟自己也算是丢人。

大秋分的,正结缘呢,换个日子丢人都行。

啊呸!罗泊一脚踢到树上,大喊大叫起来。

脚疼。

佘莓好端端走在花园小径上,刚绕过假山,就听见有人扯着嗓子唱歌。歌声好像骂街似的用力,偶尔又婉转起来,要说跑调也不算跑调,但调子恐怕全都是现编的。那种奇怪的矛盾感溢于言表,简直像是乌鸦喜气洋洋在乱葬岗报丧,内容则是:“福神到,喜气绕呀!”

“阴阳相会呀——我是个什么啊?”

“都来结缘吧——你也是个鬼吧?”

“哎呀哦呦呦,人生在世呀,说走就走呀!”

“到头来哦——谁不得变鬼咯!”

“你和我哟——咱们有缘分呦——”

瞎叫唤,罗泊瞎叫唤。佘莓顺着声音抬头看过去,一个不大不小的剪影逆着光,少女细长的肢体就显得更加骨节支棱,青蓝色的头发乱七八糟一大从。显然是罗泊,怎么想都只能是罗泊,蹲在屋脊上,天狗啸月一样。

真是奇怪,罗泊听起来竟然终于打算在造化之日做点正经灵器该做的事情了吗。那倒是很好啊,连听着就让人不爽的歪歌都稍微变得可以忍受。无论罗泊是个多么奇怪又烦人的小混蛋,但佘莓在徒然堂长大,总是看不惯好端端的灵器沦落到“那种下场”,罗泊一年到头总是敷衍着结缘的事情,到了造化之日,又很难说到底是在装死还是等死。往年经常一整天都不见人影,第二天就嘴里嚼着别人的零食跑出来了,真是走运又混账。佘莓说不准自己在担心什么,消失在造化之日的灵器她是见过的,就更不想再看见几次——而罗泊这种家伙,她要是消失,甚至多半没人在旁边看得到。而且,她平时已经这个样子,狂化起来肯定糟糕得非同小可。

佘莓认定这个可能性是最令她头大的。罗泊绝对不能狂化,那时候她糟蹋起徒然堂里的劲头,肯定就和野猪撞进花生田差不多,什么小东西都要被连根拔起。比起狂化,其他的可能性都很小——而且大概没什么风险嘛。差不多就是这种感觉。

佘莓远远地看着罗泊,内心有一点点微小的欣慰,开始想要进行一些酌情带她见几个客人的努力。而罗泊没有看到佘莓,她稍微暂停了歌声,只是扭了扭脖子。

然后罗泊低头拿了个什么。短暂的沉默后没过一会,显然嘴里搅拌着她就又喊起来,好像刚刚一段完全没尽兴。

“有你更好嗷!我的珍宝!桂花糕!”

佘莓眉头一跳。