说的是菲舍尔小时候的故事,可以说是菲舍尔对人鱼的初始印象吧

关于人鱼的初映象

其实菲舍尔(fishel)的名字,来源也很有趣。

fishel的意思是小鱼,祖父起的。据说祖父听说他出生时,高兴的不行,立马赶去看,却在看到他的那刻,突然湿了眼眶。父母为着孩子的名字互相激情辩论,正分不出高下时,却听祖父在旁说,菲舍尔,就叫菲舍尔吧。于是一锤定音,从此,菲舍尔就成为了这个世代行商的家族中,最小的孩子。

最小的孩子在大家族中,总是备受宠爱的。小菲舍尔也不例外,家里吃穿不愁,祖父又时常带着他,教他读书,教他认识世界。可是在小菲舍尔不注意的时候,祖父的眼神,在看着他时,常常流露出悲伤与思念,但转瞬即逝。时间久了,小菲舍尔也微微察觉。但为了不让祖父难过,懂事的菲舍尔也没有去问过祖父。

某一天,小菲舍尔读到一本有关于人鱼的书,他兴冲冲的跑去问祖父有关于人鱼的事情,没想到祖父知之甚多,比书中还全面,甚至在一些地方,祖父指出书中说的,并不全是正确的。“祖父,您怎么知道,您见过人鱼么?”小菲舍尔问到,“是啊,好久以前了”,祖父说。“那我们可不可以养一条,我看书上说可以人鱼租借,我想见见真正的人鱼,我会对他很好的!”但祖父却只是笑着摸了摸他的头,却并没答应小菲舍尔的要求。

小菲舍尔起了心思,在家折腾起来,母亲原先答应了菲舍尔的请求,答应去租一条人鱼回来,却在隔天改了口。“为什么!”小菲舍尔不解,从小到大,他提的要求全都被满足,却在今天被无情拒绝了。也是因为他从小听话懂事的缘故,也不提什么过分的要求。可是人鱼为什么不可以,这不是什么过分的要求吧,这不就是养一只宠物,他以往的宠物,都被他照顾的很好啊。“不行就是不行,别的都可以答应你,你养别的,就算豹子,狮子,母亲也能叫你养,但就一条,不能养人鱼。”“可是您先前明明答应我的。”“孩子,不是我不同意,这事是事出有因啊。”可当小菲舍尔再次追问的时候,母亲却闭上了嘴,并告诫他不要在家里再提起此事。

小菲舍尔撞了一趟南墙,虽然嘴上不提了,但私下里泛起了嘀咕,他在家里四处悄悄打探,旁敲侧击威逼利诱出不少传言。

据说祖父年轻时出海经商,行驶到半道救了一条人鱼,那人鱼伤的那么重,本来命不久矣的,却被祖父救活了,人鱼为了报答祖父,自愿留在了祖父身边。那个时候的人鱼还没有人工养殖,都是海里野生的,非常稀少,一些人听说祖父身边有一条人鱼,为了看看稀奇,于是光顾祖父的生意,只为瞧上一眼,一时祖父名声大振,源源不断的生意上门,祖父的家族也一跃成为当地有名的富户。祖父也非常珍重这条人鱼,把她养在家中,奇珍异宝好吃好喝的都可着她,家里人待人鱼也极好。可是有一天,祖父坐在家门口嚎啕大哭,鱼缸里的人鱼却不见了踪影。家里人都劝祖父想开点,不过是一条人鱼,也就是珍惜点,没了就没了,“我只是希望她开心,即使是我难过。”祖父一句话,没头没脑,但也没有人再在祖父面前提起过人鱼。

听了这话的小菲舍尔沉默良久,好像明白了些什么。那我来做祖父的小鱼吧,小菲舍尔心里暗暗下了决心。

不过书还是照样看的,尤其各种奇怪书籍,“多了解些知识不为过嘛”,小菲舍尔心想。拿起一旁的《人鱼公主爱上你》津津有味的看了起来。

省流版:一条鱼的企业级理解

基本上就是在扩写人设纸上的故事,本来是一段段的漫画文本,记忆碎片很多,写也写不完,人人也累了,总体实在不怎么连贯,权当存档吧。本来想用漫画表述,画出来都不知道多少页了,精力实在不够……

【正文】

查特莉在体验弗朗辛的身体,自己的新生命。

弗朗辛行走的方式,小心又轻盈,就像在消减自己全部的存在。她在房内漫无目的地踱步,嗯,轻微踮起脚尖,鞋跟小心地接触地面,走出轻盈的步伐就是弗朗辛所说的淑女吗?查特莉想不明白,她的鱼尾两次摆动便能触摸到水缸的另一头,弗朗辛与自己赛跑从来没有赢过。“人类实在是慢吞吞的,这样会开心吗?弗朗辛应该试试我们鱼尾,那多开心。”查特莉这样想着跑动了几步,一边安慰自己至少是可以动的。

她的主人只爱看着她安静地坐在他为她订做的观赏椅上,什么也不做冲他微笑就好。“这个水缸这么大,真是浪费。”在又一次主人来到时,她一边顺从地扮演着一尊雕塑一边这么想着,鱼尾不自觉地摆了摆,打翻了好几处景观石沙。再后来,嗯……查特莉低头看了看自己现在拥有的两条人腿,前后晃了晃,比被金饰钉在石头上好,至少能动,她再次这样安慰自己,虽然主人还是会放开那些束缚让自己活动,但饰品扯动的伤口让她游的不够畅快,许久的自由可惜不是作为鱼尾再次体验,令她有些可惜。

查特莉想起弗朗辛第一次走进自己的房间,是四年,还是三年前?啊,算了,这不重要。查特莉记得那天自己因为佣人又在主人观赏后忘记了放开自己的尾巴正感到烦躁,听到开门声以为终于被想起来了,还打算作自己新想的恶作剧,扭头看过去进来的却是一个个头很小的女孩。

查特莉对着空气模仿起弗朗辛开门的样子,模仿她对自己说的第一句话:

“初次见面,我是弗朗辛·哈里斯……今……后……”

那天的女孩似乎是不知道这里是什么地方,心不在焉地打开房门,见到查特莉的那一刻瞳孔微微收缩,像是条件反射般开始补充自我介绍并行礼,接着她又眼神下移,注意到自己的鱼尾,才发现自己面对的不是客人,连忙停下动作面色尴尬地道:“你、你好。”查特莉觉得有趣,鱼尾的疼痛也因心情减轻了,怎么会有人条件反射就是自我介绍呢?她产生了好奇,想留下这个女孩,查特莉露出了她精心练习过的魅惑性笑容,果然,起效果了呢。

查特莉停止自己的回忆,尝试作为人类更高难度的动作——跳舞。弗朗辛的舞蹈总令她感到赏心悦目,就像人鱼游动在水中,而弗朗辛游动在空气中。她曾好奇人类在空气中游动的体验,于是她去询问弗朗辛。弗朗辛对她苦笑了一下道:“人类的舞蹈是一直重复、重复的轨迹,不可出错的存在,让我感觉很疲惫。”查特莉模仿不了弗朗辛的舞步,如何连转三圈、怎样摆出适当的手势、这个让身体很痛的姿势又是怎么保持看着自己的笑容、下一步是什么、再下一步呢、在那之后呢?查特莉停下喘着气,在空气中游动让人感觉差极了,她不喜欢,她开始怀念水的拥抱。

她摇了摇头,走向床榻倒进丝绸被子里,顺滑的触感令人想起水流。为了缓解这份心情,她决定触摸这具身体。十根脚趾可以看作人类有十根尾鳍吗,啊,肯定不能这么换算吧,那就是一根都没有,可惜。鱼尾劈成两半就会像这双腿吗,查特莉打了个寒颤,还是不要想这种事了吧。顺着尾骨向上摸,与自己没什么两样,查特莉按了按背部的淤青与疤痕,自己是下半身受伤更多,弗朗辛则是上半身,查特莉想起以前弗朗辛常坐在鱼缸前小心地给自己上药,看着女孩忍着疼痛的样子,查特莉觉得这不如自己痊愈的快的身体。“人类的伤口好的太慢了,不过这样也不用经常有新的伤口了,好像还不错?”她为伤害减少感到开心。

不过,人类的表达和交流果然是伤害,她更加坚信了自己的想法。自己成为弗朗辛后初次看见那个和主人长的很像但比他年轻得多的男人拿着棍棒向自己敲来,还以为自己被发现了,没想到只是想要和弗朗辛交流。她看向弗朗辛的手腕,看来人类乐于伤害他人,也乐于伤害自己,毕竟她最后来见自己的那天把自己手腕伤的很重嘛,虽然现在因为替换治好了,一些旧痕迹依旧没有消去,但这是什么意思呢?查特莉不明白,弗朗辛想要与自己交流,为什么不伤害她而是伤害自己?

她拿起一面小镜子,凝望这张完全不同的面庞。弗朗辛的眼睛颜色像深夜,当她每次深夜造访,开门时她背后露出的夜空总会让查特莉不自觉看向弗朗辛的眼睛,而在夜空般的眼睛里又游弋着自己,畅游在星星里也不赖,她这样想着,手指缠绕起一束被佣人打理的很好的头发,眼前又浮现弗朗辛舞蹈时飘动的发丝,也许弗朗辛的鱼尾不长在下面,头发才是她的鱼尾。因为这层联想,她爱惜地抚摸了一下头发仔细地顺好,最后触上她的唇。

她想起了人类的触感,想起弗朗辛的触感。她模仿她们第一次,也是最后一次接触,她亲吻镜中的她,太硬且冰凉,这不像弗朗辛被水淋湿后柔软又与自己体温相近的触感。那夜弗朗辛跳入水缸拥住她,她的手腕像在代替弗朗辛呼吸开出一朵朵的红花,水中的她看上去就像自己的同伴,查特莉爱怜地看着弗朗辛,抚住她的脸开始她们漫长的吻,体会着这份涌来的人类的情绪与记忆,啊,弗朗辛的记忆里有许多的自己,她为自己游弋进了弗朗辛的记忆感到窃喜。她继续体会着弗朗辛身体逐渐变弱的起伏,慢慢慢慢地,在弗朗辛与自己的肉体都彻底死去之前,查特莉体会到的最后的情绪是弗朗辛那让自己心脏一痛的,爱?

“弗朗辛,我会实现你的愿望,作为交换,请实现的我愿望吧。”

当查特莉再次睁眼,眼前就是自己的尸体,反而让她感到空虚与不真实,而下意识呼吸带来的窒息感提醒她自己现在是人类。她浮上水面,用人类的鼻子呼吸着,真奇怪,空气竟让自己感到安全。查特莉坐到缸沿上,看着自己现在这两条细细的腿,觉得攀爬楼梯属实没把握,于是她选择摔下水缸。在地上趴了一会后,她开始重新适应这不同的躯体,慢慢站起在水缸前,查特莉看着自己的尸体被泡在弗朗辛的血水里,突然想起她的愿望:我们离开这里。

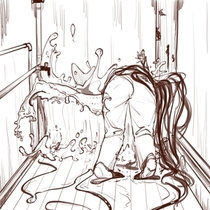

作为适应的尝试,查特莉拿起角落的锤子想要敲破玻璃,一下,玻璃纹丝不动,手掌传来发麻的感觉,两下,玻璃出现了裂痕开始渗出水珠,手臂开始脱力,三下、四下……最后敲了多少下呢,查特莉不记得了,她只记得玻璃全面破裂的那一刻大量的水涌向自己,她曾经赖以呼吸的空气将她向后推去,呛的她喘不上气。查特莉看着自己的尸体离自己越来越远,被自己最熟悉的东西拒绝触碰自己的尸体让她感到抗拒,她开始反抗,努力站稳,在逐渐减弱的水流中一步一步前进,终于,她触摸到了自己,却冰凉的令她自己吃惊,她继续把自己拖出来,腐烂身躯的重量全数压在她现在这瘦小的身体上,查特莉抱着自己向后倒去,心里却为自己完成了一个愿望松了一口气。

两具身体再次拥抱,查特莉却觉得没有方才拥抱后体温升高发烫的感觉,她尝试握住自己一扯就断的手,不是弗朗辛触碰自己的感觉,她看向自己的双眼,也无法游弋在自己那浑浊的眼中,查特莉没有得到满足感,她向自己的尸体探求答案,但依旧无人解答,弗朗辛做的是一样的事情,为什么就是爱,就会有如此新奇的体验?不过也没有关系,她现在便是弗朗辛·哈里斯,弗朗辛总会告诉自己答案的,查特莉轻松地想着,新身体的不适感也渐渐褪去。

门再次打开,她扭头看向门外,一个脸色惨白的陌生面庞。查特莉想起自己要作为弗朗辛生活下去,第一次见的人,大家都会互相打招呼,对了对了,是弗朗辛的话……她还没思考完,身体似乎熟练地发出去了那些音节:

“初次见面,我是弗朗辛·哈里斯。”

……

呵呵,怎么会有人的条件反射是自我介绍呢?

她躺在床上,同时说出了这句话,在无人的时候她经常这样自我介绍,弗朗辛·哈里斯、弗朗辛·哈里斯、弗朗辛·哈里斯,无论念出多少遍,她都只觉得自己是一条人鱼,她是人鱼查特莉,她依旧爱着水流,爱着同胞。她也想要理解弗朗辛,为她短暂的陪伴实现她的愿望,弗朗辛说想要和她离开这里,她便带走她的灵魂成为她一起离开这个水缸,弗朗辛说想要大家得到应有的代价,代价是什么?查特莉思考着,决定模仿一遍弗朗辛的情绪。

首先把这本书出扔出去,嗯……好像不够响,那就把这个柜子推倒。然后,然后是大叫着喊出:“我恨你们!”记忆里的弗朗辛似乎很悲伤,虽然自己并不悲伤,但查特莉觉得还是尽量模仿一下,于是她开始装哭,却怎么也流不出眼泪。查特莉觉得有点困难,但这道程序已经做到了,应该是可以进行下一步的,她这样想着,在佣人的闯入阻止下继续大吵大闹,然后是什么呢……查特莉没有看见这之后的事情,于是她只好重复一遍刚才的事情,这让她感觉有点没趣,这么做似乎不能算作代价。

查特莉思考着代价的含义,突然感觉到空气快速流动压出风声,下一秒自己倒在了地上,她的脸上感觉火辣辣的,这是疼痛。她抬头看去,这是弗朗辛的兄长。查特莉还没反应过来如何与兄长相处,棍棒的打击便不断袭来,她似乎就是这样和兄长相处的,我应该要护住头,查特莉一边模仿弗朗辛的行为想着,一边觉得这个不如鱼尾穿刺疼,虽然疼痛也令人讨厌,但她认为可以忍受。

男人似乎因为弗朗辛的反应觉得她顺从了,蹲下身将趴着的她拉起,掐着她的脸道:“现在可以随便你闹,就算你再不愿意也是要嫁过去的,至于你过去会怎么样那也和我们没关系了。人鱼死了还需要赔偿,你在那边死了也没人在乎,知道了吗?还不如让父亲母亲高兴点,就像以前一样乖一点,这样我们作为娘家日后还能帮衬帮衬你,你说是不是,弗朗辛?”查特莉尚在理解前面的话,张了张口看着他什么也没说,男人被她盯的发毛,甩开她又说了几句,吩咐佣人别管了,众人便关上门离开了。

人潮来的汹涌,离开的也迅速,只有查特莉自己依旧坐在地上,看着手上划出的口子回想男人的话。“人鱼死了,要赔偿,弗朗辛死了,不要赔偿。”查特莉喃喃自语,在她作为弗朗辛生活的这些日子里,觉得与水缸的生活没什么区别,不过是水缸换成了宅邸、水换成了空气、主人换成了亲人、尖刺换成了棍棒、查特莉换成了弗朗辛。只有人鱼是这样生活的,不是吗?查特莉这样觉得,既然她们的生活是一样的,唯一不同的便是弗朗辛没有赔偿,查特莉眼睛一亮,原来弗朗辛想要成为人鱼,她想得到没有获得的死亡赔偿,那么“大家”只要支付了赔偿,就是得到了应有的代价吧?查特莉开心地在地板上滚来滚去。

“弗朗辛,弗朗辛!我明白了,弗朗辛,你想要赔偿!” 她为自己理解了弗朗辛的愿望而高兴,不断重复着。

“弗朗辛的死亡应该有偿,就像我一样!” 查特莉咯咯笑着,觉得今天真是个好日子。

“那么,为了报答你,我会让‘大家’都向你赔偿。”