世间百器,皆具魂灵。

灵则缘起,来莫可抑。

悲乐喜怒,爱怨别离。

万相诸法,梦幻泡影。

==============================

渴望,思念,孤独,怨恨……这绝不是人类仅有的感情

抱有欲念被主人抛弃的器物,在春秋时分,化为付丧神。

而暗怀心愿的人类,也在寻求着某种际遇与改变。

人与器物的命运与缘分,无论善恶,在踏入这扇门时开始。

欢迎来到徒然堂,

今天的你,也在期待着什么?

企划完结

填坑小组:http://elfartworld.com/groups/1381/?p=1

【时间有限,BUG很多……海涵-L-】

要说这个世界是由故事组成的也不为过。人们喜欢讲故事、听故事,为故事付出金钱和其他代价,这大概就是人的本性。甚至有人因为听了故事而开始编造自己的故事,也是常有的事。岁月之下,就好比风沙和流水蚀掉岩石,留下来的故事也许与当时的真相大相径庭,但好歹也是某种程度上的遗物。所谓当时的人、事、情感存活过的证明。

当然完全没有想象力的人也是有的, 只不过他也不能阻止自己活在一段故事中。

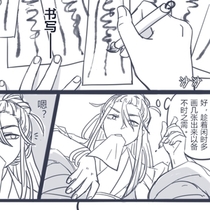

“我说你啊!吃闲饭也好歹有个限度啊!”如此粗暴地打断了我对人生思考的怒吼,出自一位女子之口。

“别人逛妓院都是花钱,只有你啊!在我这里白吃白喝也快一个月了吧!不要以为你是个倭国作家就可以为所欲为,再不拿出钱来的话就把你当做倭寇送去报官!”

……这个国家的女人也如此彪悍,难怪大明是泱泱大国,立于不败之地呢。相较之下我们国家的那些诸侯一旦统一了天下就开始猴急地要封赏,结果不小心把手伸到了大明这边,被狠狠殴打的事迹,简直作为本国人都感觉丢人。

啊扯远了,容我介绍一下。我的名字乃是八重,以大明这边的称呼来说,大概可以说是“史无前例的的倭国文学家”。

史无前例的意思,大概就是“从来没有哪个笨蛋因为船沉没了抱着一块门板漂到了泉州港之后又凭借狗屎运没有被当做贼人抓起来反而北上谋生成功”。

只不过却因为好多天没有灵感而没有写什么东西,只顾吃饭喝酒,把寄居处的姑娘给惹毛了……

啊呀,顺便一说。我所住之处并非客栈,而是姑苏的青楼“闲月”。如此风雅的名字,想必老板也是个不俗之人,打着“我愿为您麾下的姑娘们写一些有趣的唱词”的旗号拜会之,又约了数位姑娘聊人生,干脆把藏在裤腰里一路从故乡陪伴自己到现在的琉璃金步摇给当了出去。等等……这好像可是京都某位舞伎赠予我的信物。

不过大明前前前朝有“千金散尽还复来”的诗句,作为作家,自然是不需要考虑钱财这种俗气的事啦。

结果。

“阿香~老板都说了可以让我住你这边,你这样赶人不太好吧?”

“哦呵呵,住是可以住,不过要拿银子过来啊。你以为老娘是济世的女菩萨吗?”

“在我眼里何尝不是呢?”

“滚!”

如此这般,这便是我站在桥头遥望那河岸上的柳树,哀叹命运坎坷的原因了。说道姑苏城还真是古时吴国风范不减啊,客来人往,一派精致繁华景象。正发呆之际,冷不防就被人推了一把。

回过神的时候,发现推自己的是一个年轻和尚。

“施主请不要想不开!就算从这里跳下去也不会淹死的,只会摔个半身不遂而已!”

“这种算什么安慰方式啊!不对!我不是要跳河啦!就算身上没有一文钱也绝对不会想到死的!”

“哦这样啊……那真是太好了……”年轻和尚显得很宽慰。

“好个屁!你到底是在阻止我跳河还是要把我推下去!”

“哎?方向错了吗?我以为那个方向才是……”

“你瞎吗!”

“……小僧的眼睛确实是看不见,施主真是敏锐呢!”

“那你怎么知道我要跳河啊!”

“有位姑娘附在我耳边说的。”

“………………”

“‘和尚你看,那边有个穷人要跳河了。’……大概就是这个样子。”

听起来也是个很不客气的女人。

“少来了,这周围根本没有女人经过啊。你不会是听到卖菜大妈的怒吼了吧?更何况我根本不穷!只是暂时钱财在别处罢了!”

“非也非也,小僧虽然眼睛看不见,但是其他感觉可是很敏锐的。比如现在,那位姑娘就在您的……呃,您的身边才对。”这个和尚,伸出手去摸索,摸来摸去,摸向一团空气。

我向他摸索的方向看去,空无一人。

…………这个和尚不仅瞎而且疯。

“施主请问您相信器物都是有灵性的吗?”

“……如果有灵性的话,那支琉璃金步摇怕是会化身武家后裔天诛我。”

“哈?”

“……咳,想起了一些往事而已。大师为何突然说起这个?”

在解释了自己只不过是想要寻找一点灵感来混饭吃后,我与这位疯瞎僧人攀谈起来。谁说文学家写稿是为了追求高境界,大部分时候都只是为了下一餐的着落而已。只有求生欲望才能激发人的潜力,饱食终日的家伙根本不可能写出震慑灵魂的杰作。

“因为啊,小僧正遇到了这样的问题。”疯瞎僧人说道,“你说有没有一间店铺,存在于此又不能存在于此呢?”

“大师所说都是佛理,在下愚钝,不是很懂。”

“呔!”僧人突然抽出竹杖挥向某个方向,“哪里来的妖怪!离这位姑娘远一点!”

“………………”

“你不要突然就发难啊大师!”

“抱歉啊,突然感觉到了奇怪的气息。”

“这里最奇怪的人就是你吧!说是和尚,倒是从一开始就在教唆别人赶紧恋爱!”

“因为我觉得施主您最缺乏的难道不就是这个吗?”

“我可是常年万花丛中过的,不想罢了。”

“是嘛~?”

“呃……”

“说到这个啊,小僧倒是有一件事想问,施主身上最为贵重的东西是什么呢?”

“这个啊?自然是我的脑袋瓜了。”

“说得好,只不过小僧如果提头去见,怕也是没法继续以活人的姿态留在世上了~”

“……大师您还是去看一下郎中抓一帖药吧。”

“没钱呢。”

“………………”

“你身上的脂粉香倒是很浓郁,施主看来果然是戏耍万花中的好手。”

“用不着你来夸奖我,不过托您的福,我倒是想到了一个可以混饭吃的点子。”

“哦豁?是什么?”

“不可说不可说~”突然想到了故事的框架,为了避免忘记,我从石桥上径直跑回住处,不顾阿香的怒骂“猪回来了”,一头扎到书桌前,提笔开始写。

这个故事就叫做《姑娘》好了。

说是南宋年间,一位书生在石桥边遇到一绿衣姑娘,不知其是妖,与之交好许久的故事。之后兵荒马乱,乱军即将攻入城中,书生想同姑娘一起逃走。绿衣姑娘哭着说妾身真身乃是这棵柳树,扎根于此,无法离开。公子若有情谊,就折下妾身的一根枝条,权当妾身与公子相伴,速速逃命去吧。

书生大惊之下悲从中来。说柳妹你待我不薄,人妖殊途这句话我是不信的。奈何桥上你可要记得我,说着便在柳树下自刎而死。书生的血渗入树根所在的土壤。那柳树竟然在无风的时刻颤抖摇晃起来,树冠上泣出血来,顺着柳枝往下淌。就如同妇人哭泣一般。

后来呢?后来乱军破城,百姓死伤无数。这棵柳树也在战火中被烧成焦炭。

奈何桥上可记得?烟花三月杨柳青

我写完这个故事,舒畅不已。再动笔改成一首唱词,乐颠颠地去找阿香。结果找了一圈,恰好阿香在接客,只得作罢。将稿纸放在窗下书桌上。

当天夜里我做了一个梦。梦见一个扮相华丽的美艳女子瞪着我。

梦里的我承受着她的视线,却不知何故。“想必姑娘一定是哪路的神仙,不知在下哪里得罪了,惹的您竟然跑入在下的梦中……”

“那位小和尚说,他原本用于和我结缘的重要物什,被你取走了。”

“啊?”

“那东西在哪里,快还来。不然可不要怪本宫不客气。”

“哪有那种东西啊!”

“看来你是不吃点苦头就不知道痛的顽固男人……”那位女子虽然美艳,但此时隐隐有了杀气。

“…………且慢。”我伸出手来阻止,“那秃驴……”

“不许叫小和尚秃驴!”

“…………那那位大师,说过是什么东西吗?”

“小和尚说,与你的脑子有关。”美艳女子伸手过来就要摘我的头。

“姑娘何至于此啊!在下真没得罪你!”

“你把头拿来,本宫就能与小和尚结缘,你若不同意,本宫就强取!”

“………………”不知道神仙杀人算不算翻天条,就算犯,我这颗脑袋也装不回去了。说不定因为白死,在当地当个城隍之类。呃啊啊啊,还是不要了!

“且慢!虽然头不能给你!但是这里有一个在下从头中取出的故事,不知姑娘可否拿走交差。”真是佩服自己,在梦中居然如此睿智。

我不知从何取出了一叠稿纸交予面前的女子。女子将信将疑的拿了过来,看了几行。“哎呀,这故事好生可爱。那书生定然是长得极其英俊的,不过柳树精是怎么回事,那种脚下生根的乡下妖怪真是一点品位都无啊,连霓裳霞披是什么都不知道,就算幻化成人形也肯定是个村姑!”

“是是是……”我看着这位女子心花怒放的样子,不知道读到故事最后是不是打算把我的脑袋拧下来。

不过好在她并没有读完。“那这个我就收下了。你还蛮可爱的嘛。”如此说着,女子飘然而去。

我猛然惊醒。再一看窗前书桌上,已空空如也。

…………眼花了吧?

不,真的空空如也。

这个时候月上树梢,阿香的声音从门外传来。“八重重~听说你有好的唱词给我?”

“呃……”

不知道现在翻窗逃走是不是来得及。

第一刻,完