世间百器,皆具魂灵。

灵则缘起,来莫可抑。

悲乐喜怒,爱怨别离。

万相诸法,梦幻泡影。

==============================

渴望,思念,孤独,怨恨……这绝不是人类仅有的感情

抱有欲念被主人抛弃的器物,在春秋时分,化为付丧神。

而暗怀心愿的人类,也在寻求着某种际遇与改变。

人与器物的命运与缘分,无论善恶,在踏入这扇门时开始。

欢迎来到徒然堂,

今天的你,也在期待着什么?

企划完结

填坑小组:http://elfartworld.com/groups/1381/?p=1

又是滑铲打卡x

不好意思我这回连官方剧情都没跟只是个回忆杀(靠

终于能写到琅琅了!(捧脸)

日月真的好难选?!

风在吹。

百琅首次见识到所谓鬼之物,只见其额上生双角,饶是唇角抿成一线,仿若刚吸食过人血的犬齿仍是突出唇外。在那樱花盛开之地无缘见之,原以为不过是民间怪谈传说,没想到竟在隔海相望的地方目睹奇谈中的身姿。看来那些个口舌相传的怪事也不全是夸大其词嘛。

若隐若现的黑色雾气宛如丝绸缠绕在那头短发上,随着男人低头的动作向四处逸散。

狂百之器足下踏着一名酒气熏熏的男子,隔了大老远百琅都能嗅到烈酒味儿,可想而知这人醉得有多不识人与物。那人儿被浊化的器灵踩得胸口疼得紧,这样都不知惧,手臂因醉意打着颤举起,堪堪指着器灵的鼻尖,骂道:“我告你啊,你以为我谁?谁、谁会怕你个倭寇伙夫,趁早赔礼道歉!不然我就让你——吃、吃不了兜兜着走!”

“愚昧。”不愿搅进麻烦事的铃之灵被随风而来的怒声劝住脚步,夹杂着大阪腔咒骂的声音断断续续,“睁大你半瞎的眼珠子看看清楚!”百琅下意识地将视线落在男人一张一合的唇上,以他的眼力轻而易举地瞥见从獠牙上滑落的暗红色被男人用舌头卷走舔进嘴里,男人兀地皱了皱眉,重新摆上一张怒火中烧的面具,仿若先前的邪气只是不符合场景的拙劣演技,被人喊了卡之后消失得一干二净。

“人也好,器也好,哪来那么多高低贵贱。你是谁,我又是谁,重要吗?”倒提的短刀耍了个刀花,寒光闪闪,直指咽喉,“在这块土地上我连个名字都没有,但是这重要吗?天照来了我都照砍不误。”

“我高兴罢了。”

这哪是高兴脸?讨债脸还差不多。

避开横在脚下的断枝,百琅悄悄靠近对峙的一人一器。月光映照在葱葱绿色的发上,倒是衬得他不像鬼神,如果撇开他手中的凶器不看的话。

突然不想撇下无名之器不管。就此放任的话,必是要见血。也许这家伙费了这么多口舌,是想让脚下人憋出些什么话来,不过他也太高估那人的酒量了,百琅若有所思地盯着毫不见动摇的手臂。

一串风铃出现在百琅手中。

会有用吗?

哪怕是这样的我。

浑浊的音还能够……?

我希望能够帮助「他」。

夜风送上铃的问候,轻柔地抚过他的脸颊,在他的耳边缠绵。

铃声渐止。

深林中只剩断了胸骨的醉汉,两名器灵早已不知去向。

——铃声真的消失了吗?

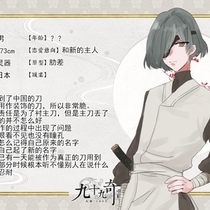

只有伙夫,狂百器,无名器,牙,仇止命,随便怎么称之都行。

只有「他」才知道答案。