世间百器,皆具魂灵。

灵则缘起,来莫可抑。

悲乐喜怒,爱怨别离。

万相诸法,梦幻泡影。

==============================

渴望,思念,孤独,怨恨……这绝不是人类仅有的感情

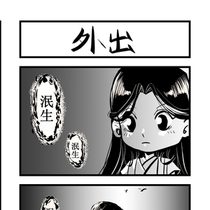

抱有欲念被主人抛弃的器物,在春秋时分,化为付丧神。

而暗怀心愿的人类,也在寻求着某种际遇与改变。

人与器物的命运与缘分,无论善恶,在踏入这扇门时开始。

欢迎来到徒然堂,

今天的你,也在期待着什么?

企划完结

填坑小组:http://elfartworld.com/groups/1381/?p=1

中古文風好難寫哦補檔遙遙無期.jpg

寄希望於e組……片段滅文一下提前結束打完卡之後刪o<-<

“如果我們可以?”

戴麗馬拉在她耳旁吹了口氣,朝霞悄聲踏上甲板,而她們在海中成為了一塊浮動的礁島。

“如果我們可以,戴麗馬拉,如果我們可以。”

在連綿的炮火聲中,一切都被拉遠,然後月亮沉入海中,星星化為波濤,戴麗馬拉一遍又一遍地重複著那句低語,直到桅桿落入海中,船體殘破不堪。

“如果我們死去?”她輕聲問。

“沒事,”她回答,“那就死吧。”

她抱緊她,隨後,

縱身一躍。