【先打卡再补后续_(:з」∠)_】

“是爱伦坡呢。”

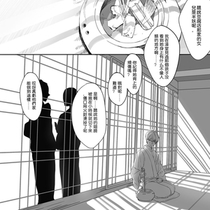

女孩子的清脆嗓音从身后传来的时候,日向寺琉璃正在将自制的树叶书签小心地夹进珍藏的绘本里。

铃每次都喜欢用这句话作为开场白,琉璃这样想着,眼角不自觉地流露出些许笑意。

那么,接下来,她大概会和往常一样一字一句地读出这一页上她最先看到的语句吧?这么想的时候,耳边果然就再次传来了铃的声音。

“那猫大得惊人,浑身乌黑,美丽非凡,而且特别有灵性。我妻子骨子里就迷信,一说到那猫的灵性,就绕不开古人对猫的普遍看法——所有的黑猫都是女巫乔装的。我不是在说妻子对此有多当真,我之所以提到这一点,不为别的,只是刚好想起而已。”

琉璃闭起眼睛向后仰过头去,少女的吐息穿过夏日的阳光,如顽皮的风一般拂过耳边,让她不由自主地漏出了一声轻笑。

“诶,我有哪里读的不对吗。”铃的声音中突然带上了些许慌乱,琉璃不用睁开眼,也能在脑海中想象出那孩子脸上泛起的一抹绯红。

啊啊,这孩子,就好像一只敏感而好奇的猫呢。这个念头让琉璃嘴角的笑意在一瞬间漾开,渐渐化作风铃般的笑声,直到铃开始不自然地扭动起身体,她才再度睁开双眼。

“不,铃铃读的很好。”笑倒在少女怀中的琉璃望着头顶那张绯色的面容如此说道,“我只是很开心而已。”

“是这样吗……那就好。”铃点点头,露出了一个若有所思的表情,却没再说什么了。

是的,我真的很开心。琉璃这样想着,再度闭上了双眼,将透过树荫洒落在面颊上的顽皮阳光驱赶到了一旁,静静地享受起了这安宁的午后时光。

×××

琉璃觉得自己似乎做了一个奇妙的梦,半梦半醒的她饶有兴味地注视着一只幼猫和一大群麻雀围着一个盒子吵得不可开交。麻雀们在半空中盘旋着,七嘴八舌地叽叽喳喳个没完,而幼猫则站在盒子顶端弓起身体,从喉间发出威吓的低吼,片刻不肯放松警惕。

啊啊,真可爱呢,这种吵架。琉璃这么想着,下意识地伸出手,想安抚一下那只小猫,可触手之处的感觉,却与皮毛迥异。

琉璃悚然惊醒,这才发现自己还躺在神社的廊下,而‘麻雀’和‘小猫’正不约而同地低下头,惊讶地凝视着她的举动。

“……汝,偶尔会做出些很惊人的举动哪。”神社的主人,如同仁王般屹立在廊下的绫濑川结花气势十足地将右手向前一指,“汝若是如此中意清原氏,只要献上祭礼,吾便于仓稻魂命之前为汝二人祈福也无不可哪。”

“早安,结花姐,一切拜托了。”琉璃露出一个迷迷糊糊地笑容,顺手捏了捏铃的面颊,“铃铃也是喔。”

“完,完全睡迷糊了呢……。”铃垂下眼帘,略微转了转身,开始解开身侧盒子上的包装绳。“结花姐也不要闹了,想吃的话,至少也请去泡个茶来吧?”

“你以为咱会没有准备吗,”结花仿佛魔术一般从身后变出的托盘上,整整齐齐地摆放着茶具和点心,“欠债鬼不敢来,就便宜你们啦。”

×××

“所以说,这就是那个有名的月岛的蛋糕咯?”巫女端详着眼前的艺术品,轻轻挖下一小块放进了嘴里,“唔,不光是味道,口感也很特别哪。”

“是呢,”琉璃微笑着端起茶杯,“可是啊,我觉得还是结花姐的茶点比较好吃呢。”

“浅尝辄止的做法可是很没有说服力哪,”巫女笑着摇了摇头,随即肃容将蛋糕放到了一边,“你们两个今天这么反常,该不是又在欠债鬼那边闯了祸吧?”

“没有喔。”

“才没有!”

“哦?”结花抬起眼打量了一下并肩而坐的二人,随即打开折扇向前一挥,斩钉截铁地下了结论,“看来有心事的是清原呢,说来听听吧。”

×××

事情的起源是一封奇怪的信。

也许是因为邮递员搞错了地址,抑或是单纯的意外夹带,总之等铃发现的时候,原本应该寄给‘清桁’的信已经被她混在一顿读者来信里一同拆开了。

拆开的信当然不能再封回去寄出,所以就只好按照叔父的指示,去信封上的地址带上礼物上门谢罪。这原本便是自己的错失,也是无可厚非的事情,可接下来的发展便完全超出了预期。

虽然勉强照着信封上的地址找了过去,可‘清桁’仿佛是完全不存在的人,没有邻居听说过这个名字,情报中提到可能是房主的人的行动也完全不规律,等了一周都见不到人,去警察局的结果也是查无此人,简直让人无计可施。

“那么……你有去试试寄信人那边吗?”结花皱起眉,“你该不会是卷进什么奇怪的事件了吧?”

铃摇了摇头,开始说明寄信人一方的问题。

名为泉一郎的寄信人似乎可能是存在的,但……问题有两个,第一是行踪不明,第二是邻居提供的房主名字对不上。换句话说,也是没办法当面联系的状态。事实上,因为名字对不上的缘故,把拆开过的信和礼物一起留在那里似乎也有不妥之处,因此还是陷入了相当尴尬的境地。

“……那么,要不要寄回去试试呢?”

她感觉到一阵带着海水腥气的风吹拂而过,伴着回声的海浪在她的耳边拍响。

珊瑚皱起眉毛,深深叹了口气。

她不喜欢海水。人们总是有种错觉,有妖异血统的人会更受妖异那边的血缘影响,她既然有人鱼的血,就更应该对亲族的自然生长环境有天然的亲近感。

但是大家总是忘了。她想起以前还在学堂时听回来的故事:“就是因为第一条不再满足于辽阔的海洋的鱼,后来才有了灵长目,有了人类。”有些人不安于室,熟悉的环境让他们窒息——海水会让她失去自持,在人前展露出非人的特征。不是说她很不喜欢那些青绿色的鳞片。珊瑚看过自己的鳞片,它们比最好的珠宝都要耀眼,像清晨阳光下波光闪闪的海水一样。

但是不同于别人的外貌总会给她带来麻烦。小时候排斥异类的嘲弄,长大后珠宝猎人的追捕,她学会了躲藏自己不像人类的外貌。再说了,有哪里的好人家会想要迎娶血统不纯粹的正妻。所以珊瑚总是不愿意让别人看见自己的全貌,那是她收得最妥善的小秘密,只让最重要的人看见。

在那么多年以后,的确是有那么一个人。

你真美。对方曾经这样对自己说。她忍不住露出了甜美的微笑,如果能让对方看见的话,一定会让他也露出欣喜的笑容,把她散落的头发撩到耳后,然后在她的额头上印下一个亲吻。

他是难得的好人,即使是能力如定时炸弹一样无法控制的半妖也愿意张开双臂拥抱。

她从深沉的梦境游上岸。珊瑚感觉到她的发髻散开,头发贴在她黏腻的颈子上。这里潮湿黏腻,但是由于缺乏光线,珊瑚无法说出现在自己在哪里——她在家吗?但是她的家在小巷长屋,看不到海。她的脖子发痒,珊瑚原本打算举起手撩开被汗水粘在颈侧的长发,但是她很快就发现自己浑身乏力,动弹不得。

珊瑚努力再试着举起手,却发现自己无法控制躯体。她无法举起哪怕一根指头,挫败感让她第一次真正感觉到恐慌。她的肺急速地起伏,扯进大量咸腥的空气,海浪的声音在她的耳中越发响亮,几乎盖过了她的粗喘声。

她在海边的洞穴吗?这样猜想着的珊瑚转着眼珠,试图找到自己的所在地。但是无月的夜晚里,她身处的地方一遍漆黑,珊瑚无法看到身边的一切。

她到底在哪里?珊瑚回忆着前一晚自己的行动,却无法想起在出现在这里前自己到底做过些什么,只依稀记得自己打扮好准备把几月来终于做好的绣品送到订货的店家。之后发生了什么,她又为什么会躺在这里,在她脑子里只是一片混沌,说不出个所然。

珊瑚忽然感到自己的手一阵湿润,水从她的身侧轻柔地拍了拍她的手指,染湿了她的袖子。

她在海边。

即使有鳞片,人鱼更像海豚。他们是哺乳类,需要定期回到海面上呼吸。在海面修整换气的人鱼留下了无数的传说。珊瑚咬了咬嘴唇,奋力再挣扎了一下,她仍然能感觉到自己丝毫未动。

现在涨潮了。海水渐渐浸湿了包裹着她的背脊的布料。

XXX

日向寺司用尚算灵活的左手夹着几个文件夹,在街道上急步前行,身上的斗篷随着他的脚步被翻起。路边行人看见军人总是颇为忌惮,远远看见他就往另一边退让几步——而且他身上包覆着绷带,手臂也被支架固定在胸前,明显是从前线回来的装扮似乎天生就带着生人勿近的气息——司也乐得不需与人交流。这几日睡眠不足,加上不习惯的工作,让他只想马上赶回家中抱头大睡。

司有点怀疑自己是不是已经到了不能不认老的年纪,毕竟往日在前线,即使受了更重的伤,休息再少,他也还能够精神十足继续工作。但是现在,先不算他的伤已经好得七八,就算是前段时间,伤势也不过是看起来吓人的程度,远远及不上伤筋劳骨。但是现在如排山倒海般压在肩头的疲累感还是不容他忽视。

他皱起眉头思考一阵,眼角瞥过了一个眼熟的人影。司抬起一边眉毛,停下脚步,远远看着站在马路另一边,正在和几位贵妇人聊天的男子。

男人大约二十五上下的年纪,一头梳理整齐的微卷黑发,身穿考究的西式外出服。他执起贵妇的手,稍稍弓身,微笑着对贵妇说了什么,在手背亲吻一下后鞠躬离去。贵妇看着礼仪做派无懈可击的绅士的背影,手按上胸口发出一声迷醉的叹息。她们互相对望一眼,掩嘴低头吃吃地笑,看起来几乎跟路边的高中少女别无二致。

做得不错嘛,幸秀君。

司心中默念,目送她们离开。他瞄了一眼男子消失的酒店门口,选了个视野良好的地方站定,把活页夹到腋下,有点艰难地从外套口袋找出烟卷和打火机。他把烟卷夹到右手指间,然后打开火机点燃了烟,放到嘴边。司把这一串动作做得很慢,嘴里甚至还哼着小曲——反正他并不急躁。

一根烟还没抽完,男子就从高级酒店探头出来,左右看了两眼之后踏出大门,转身往另一个方向走去。司从腰间小皮包掏出烟灰盒,按熄了手中香烟,然后就跟上了对方。

“幸秀君——”他跟着前方的男人转了几个路口,不紧不慢缩短了距离,往对方的耳背吹了一口,然后满意地看着赤城幸秀跳了起来。

他们还在军校的时候几个朋友常常这么做,那个时候更常用的道具是每星期慰劳的冰条,他们都不爱吃,就被拿来开发了其他用途——美其名是训练同学的跟踪和反跟踪能力。实际上就是玩闹。司微笑起来,他还记得当年他和赤城还有佐佐木最后引发的混乱,不同于正直的佐佐木,他从来没问过赤城,但是司觉得他大概也和自己一样,对于这件轶事颇为得意的。

就是自从赤城退学,他的反侦测技能也生疏了。

幸秀按着后颈转过身,退后了几步。

“……是你呀,别随便吓老同学啊,”赤城挂上微笑,轻叹了口气,“司。”

XXX

珊瑚轻声啜泣,海水已经淹过她的耳朵,轻轻拍着她的眼角,用不了多久就会涌进她的口鼻。她的哭声透过被海水浸着的耳朵传来,听起来有种遥远的滋味。珊瑚竭力停下自己的哭泣,深呼吸进一口气。

一块小石头从岩壁上滚落,掉入水中,发出噗通一声。

有什么在那里吗?

珊瑚尖叫起来:“有人吗!请救救我!”

微弱的声音传来,水声把那声响掩去了大部分。

那是轻笑吗?

XXX

我完全忘了这件事,总之就先打个卡发个盒饭,第一章的下就看看这两天什么时候补回去吧。

這座海邊小村的背面有一個很小的港灣,聽說當地人都叫它無風岬。

水深得直到離岸很近的地方都看不到底,但是完全沒有水草或是礁石,平靜的水面透出一種潔淨水質特有的清澈的藍色。

話雖如此,村裡的人卻從來不到這裡取水,就連漁民歸港的時候都會繞一個巨大的圈子,寧願逆著洋流用木槳划船也要從村子正面的海灣入港。

為什麼不能靠近那裡?

因為那個港灣很不吉利喔。

不是不想從那邊走,是根本沒辦法在那邊開船。只有那個地方既沒有風也沒有洋流,不管是陰天還是晴天,不管是刮風還是下雨,那片水面永遠都是那樣,永遠都泛著寶石一樣的碧藍色光澤。有一次海上刮了颱風,有一次近海起了赤潮,可是不管一線之外的大海再怎麼變化,只有這個港灣像是被凝固了時間一樣,連一絲漣漪都不曾泛起。

老先生哦,要坐船的話應該往那邊走啦。不好的話我就不說了,那邊真的很邪門的,還曾經有水鬼的傳說咧。

怎樣的傳說?

啊?好像是說一個姑娘跟海里的妖異相愛了,但是人的壽命有限,姑娘死了之後那個妖異也一直在找愛人的替代品什麼的……

皮膚黝黑的村人絮絮叨叨地說了一堆還是不太放心的樣子,離開的時候還在一步三回頭地確認西裝革履的老人有沒有走回正確的方向。

他是真的相信那邊有什麼不好的東西吧。

灰髪老人一直目送著村人的背影走遠到不見,才轉過身重新邁出腳步。似乎已經很長時間沒人走過的小道長滿了雜草,偶爾裸露出的泥濘上,皮鞋的鞋印不知為何逐漸變成了木屐的痕跡。

“喂,出來。”

因為等了一會兒也沒有任何回應,所以他隨手抓過一塊石頭砸進了水裡。沒有水聲,也沒有濺起的水花,甚至看不見一絲波瀾。有成年男子拳頭大小的石頭就這麼沉入了碧藍的水面,連一個氣泡都沒冒出來。

感覺有點不爽,所以就把帶來的書全部扔進了水裡。碧藍的水面依然清澈而平靜,就像從來沒有經歷過異物的侵擾一樣。

“出來啊,你死了嗎?”

“……總算是還活著吧……”

第二次喊話的時候水面終於出現了變化,一個皮膚蒼白的年輕男子抱著剛剛扔下去的書唐突地浮出水面,鈍銀色的長髮和硬革裝訂的書本上不可思議地沒有一點濕氣。男子的聲音和表情也沒有一點起伏,像極了他身處的那片奇妙的水域。

“……這次是舶來的書啊。”

“偶爾換個口味嘛。你看過?”

“海上的……商船出事的時候,撿到過類似裝幀的書。”

“這樣嗎。我在店裡看到覺得有趣就買了而已,是講魚的故事誒,有沒有覺得很親切。”

他本來以為男子至少會皺一下眉頭,但男子只是毫無感情地將視線投向了書頁。在男子看書的時候他就不出聲,這好像是兩人之間不知什麼時候達成了的不成文的約定。也不知過了多長時間,男子合上書頁抬起視線,裝幀精美的硬皮書又一次無聲無息地滑入了碧藍的水面之中。

“最後變成泡沫了啊。”

毫無前置的發言。御津坊愣了一下才想起那本故事書里主人公的結局,於是含混地點了點頭權當回應。男子似乎完全沒有在意他的失禮舉動,面無表情地仰向浮了起來,隱約露出水面的腰際以下覆蓋著銀白色的鱗片,鈍銀色的長髮沒有漂在水面上,而是直接沉了下去。

“哈哈,泡沫不錯啊,你要不要也來點?配上這個顏色應該挺好看吧,幾百年住在同樣的地方你也不嫌膩。”

“……她說她喜歡晴天時風平浪靜的海面。”

男子的聲音毫無抑揚,跟水面一樣碧藍色的眼睛睜開了一瞬間又像適應不了太陽光線一樣微微瞇細,眼神也跟聲音一樣感覺不到一點生氣。

“如果可以跟她一起死掉就好了,可是她說不想我死。”

因為聽起來像是在自言自語,所以御津坊也只是撐著臉沒有回答。數百年的時間里,能聽他說這些的大概也就只有自己了吧。

“如果她在哪里輪迴轉生了,我是不是就可以死了?嗯……其實輪迴轉世這種東西真的存在嗎?”

“我哪知道,那是真正的神佛管轄的範圍。”

“跟你許願有沒有用?”

“開什麼玩笑,你又沒有可以交換的東西,我才不給這種死小鬼實現願望。”

人魚輕聲說了句“也是”,重新沉入水中,只剩腦袋還浮在水上。崖上與水中的兩人就那麼沉默了一會兒,崖上的天狗像是突然失去了興趣一樣站起身來變回了灰髪老人的模樣。

“津先生,我其實比較喜歡暴風雨的海面的。”

“我知道。”

人魚的表情第一次有了變化。薄薄的嘴唇抿了一下,做出一個微笑的形狀,淡到不是相處過幾百年根本看不出來的笑容在清秀的臉上稍縱即逝,人魚馬上又恢復了原本的面無表情,閉上眼睛慢慢沒入水裡。

“好想變成泡沫啊。”

聲音輕得像是一聲歎息,他再轉過頭去看的時候碧藍的水面已經平靜如初,甚至連一個氣泡都不曾留下。

對美麗的妖異一見鐘情的人類少女,近乎瘋狂的迷戀在她死後竟然化作了無法掙脫的咒縛。被層層束縛的妖異無法死去也無法離開她最愛的那片景色,日升日落數百年,恐怕就連絕望的感情都已經徹底風化,只留下一個蒼白的空殼了吧。

“……現世即地獄。”

御津坊走到泥濘的小路前面,最後一次回頭看那片港灣的時候天已經陰了下來。是夏季特有的驟雨。染成了墨色的海面被密密麻麻的雨腳打出層層疊疊的細密漣漪,那一灣水面卻依然是風平浪靜的碧藍顏色。老人在原地駐足看了一會兒,瞇起眼睛露出了殘忍的笑容。

“繼續活下去吧,因為我想看結局呀。”