【明月二】论坛开放http://orzpen.com/moon/forum.php

========================

—【明月千山】—

南宋年间,围绕着江湖百家展开的开放型日常养老企,目前一期剧情进行中。

世界观基调可参考金古梁温大师作品,真实系无玄幻。

目前企划主线已更新完毕,进入自由投稿时间。

------

企划印象BGM:

http://y.baidu.com/song/173529?pst=player&fr;=altg_new3||-1

=主线·黄龙岛相关=

洞里打起来的人参见这里:http://elfartworld.com/works/110737/

上接这里:http://elfartworld.com/works/140042/

------------

超级流水账注意!!!

……反正我写完了,可以愉快的去期待已久的下一章啦!!

*

*

*

===========正文===========

齐兴言远远看到了雷慈。雷慈刚上船,一身紫色滚金边长袍,头发整整齐齐束起,身段挺拔,昂首阔步,在人群中颇为显眼。

最近这些年霹雳堂对江湖事不管不问,闷声不吭,一心赚钱的势头更明显了,无论对官家还是对江湖大派,身段都放得极低,让那些个想找麻烦的人都像黄鼠狼看到乌龟似的,只能绕着团团转却始终下不了嘴。

雷慈打扮得一件不落,简直像是来参加宴会的,看上去一点出力的心思都没有,估计也是受了王府之约答应为黄龙岛出力,才勉强露面表个态,不然以他们一贯的作风,定会对这些风口浪尖子上吃力不讨好的事能避则避,哪还会往前冲呢。

然而即使是露面,也要做得隆重严肃,一丝不苟,倒还真是霹雳堂的做派。

岳父宋秀成管着江浙一带商品进出和签章,和霹雳堂也打了很多交道。虽然霹雳堂事事做得合理得当,但却占着个官商的名头比私商少了那么几分讨好,态度不冷不热,始终让人不怎么舒坦。

雷慈这次只身前来,身后没有跟着家丁仆人,倒是和平时十几双眼睛盯着的交际场不同,是个私下里随便想做点什么都无妨的好机会,想到这里,齐兴言忽然觉得这次旅程会颇“有意思”。他轻轻提了提嘴角。

霹雳堂在江南根基雄厚,免不了碰到熟面孔,雷慈上船之后被两三拨人打过招呼。虽然他对这些浮文虚礼颇有不耐,表面上还得做足态度,表现出大家风范来。只得耐下性子,一一招呼过去。

这边齐兴言等得有些不耐烦,眼看着雷慈半晌也没挪出七八步,现在干脆站定了跟人聊了起来,他撇了撇嘴,只好自己迎了上去。

“雷公子,巧的很哪。”雷慈抬头看他,先是想了一瞬,立刻回礼道:“原来是齐都尉,不知宋监司……”

“哎,我是以江湖散人身份凑这个热闹,可跟我岳父没关系。”他大笑了几声,又附身道:“回去可别跟我岳父通这个气儿,咱们就当是偶然同路,我看你也没带霹雳堂的人过来,你也别叫我齐都尉,朋友之间不要拘礼。”

说罢拍了拍雷慈的肩膀,顺势看了雷慈身边的人一眼。那人之前正在同雷慈说话,看他来了便站在一旁,却没有要走的意思。旁人若是看了他跟雷慈这幅熟稔的样子,这时也该有个眼色自动退让,可此人却好整以暇地站在一旁,颇有兴趣地看着他们,对上齐兴言目光时还冲他笑了笑。

齐兴言纳闷了一下,只好开口:“这位是……?”

“是我的…一个朋友。”雷慈说完便不再言语,好像并不打算介绍二人认识。

齐兴言又是一愣,笑道:“我听说霹雳堂的雷大公子颇不好结交,能被雷公子当做朋友,可不容易。”

“哪里。”

齐兴言心说这雷慈私下里可真难讲话,可今天他就是来敲这块顽石的,总不能无功而返,便又提议道:“我仰慕雷公子已久,却一直擦肩而过,没机会好好攀谈,今天既然有缘坐同一艘船,不如进去喝壶好茶,好好聊聊?放心,不谈公事,不谈公事。”

说着就做了一个‘请’的动作。雷慈身后站着的年轻人见状收起扇子,对齐兴言笑道:“那我能不能也去坐坐?”

“当然能当然能,雷公子的朋友就是我的朋友嘛。”

雷慈看了对方一眼,道:“去我那里罢。”

霹雳堂是应王府邀约而来的贵客,雷慈的房间自然是船内最好的上房,床铺桌椅齐全,招待一两个客人也不显得挤。雷慈进屋看了茶,齐兴言上下打量了一番跟着进来的青年,对方一袭淡绿色长袍,手里拿着一把折扇,随意找了个窗边的椅子坐下,就笑盈盈地喝起茶来,还真的一点没把自己当外人。

“这位公子,贵姓?”

“我姓连。”

“噢噢,连公子,幸会幸会,在下姓齐,齐兴言。”他寻思这人看上去弯眉笑目的,怎么跟雷慈一样是个惜字如金的主,打扮也一点也不像是江湖人士,多半是哪个世家的公子,这样一想,跟霹雳堂的长公子是朋友倒也说得过去。可是若有这么个人,怎么会从未耳闻,江南几个说得上名号的大家里,也没姓连的。

只是对方说完那句就一副“你们聊,别管我”的样子往远处挪了挪,他也不好再追问,只好将话题转回了雷慈身上。

“雷公子,今天我可算见识了你这个大忙人有多忙啊,想跟你说句话都让我好等。”

*

李永贵看了一眼小窗透进来的月光,天已经黑了,但月色不错,估计外面也挺亮堂。那一小块灰白的月光刚好照在他铺上,像一个小月亮。

他突然就冒出一个念头来。

月光像月亮,月光是月亮生出的。那他床上这块儿白斑,其实就是月亮本身啊。

他轻轻下床,跨过旁边熟睡的人走了出去。

李永贵所在的船舱是江湖散人的客舱,可就没那些贵客的客房住着舒畅了。不但床板是大箱子拼的,还二三十人一大间。此刻大部分人睡了,呼噜声此起彼伏,比八月的蝉还闹人。

他来到甲板上,果然外面十分亮堂,清白的月光把粼粼海面照得清晰无比,估计现在掏出本书来,都能清清楚楚看到上面的字儿。他朝船尾走去,此刻甲板上一丁点人声都听不到,却满耳充斥着远远近近的波涛闷响。这波涛和江河湖泊的浪花完全不同,像是一张广阔的大网,把整条船轻松地罩在里面。

他走了没两步,却见前面站着一个人。那人穿着一身淡绿色的袍子,在月光下泛起星星点点的萤光,和船舷外一望无际的粼粼海水倒有几分相像。李永贵一愣。就在前一刻,他还觉得甲板上只有自己一个人,此时那人却像是凭空冒出来一般出现在他面前。那绿袍的年轻人显然已经站了很久,甚至可能在他出来之前就已经站在那里了。

他完全没有发现。

一个大活人,还穿着仿佛落了几百只萤火一样显眼的袍子,他却直到此时才看到。

不,应该说,对方现在是“想要他发现自己”了,他才看得到。

他不禁心里打了个突,鼓起勇气朝那人望去。

绿袍青年只是随意站在那里,目光看向远处,不像是在专门等他。可待他看清那人的面容,整个人却像是被雷劈了个正着,背后噌地浮出一身冷汗来。他心中大叫不妙,收回刚迈出的步子,稳住身形,强做镇定地想要转身离去。他这一连串动作也只是瞬息之间,在旁人看来,倒像想从甲板回客房又找不着道儿的客人,只是无意间走到了这里。

李永贵刚转身,身后的青年开口了:“留步。”

他心中骇然,表面却不动声色。“公子可是……在叫小的?”

对方不答,只是负手而立,但他却如芒在背,不敢再迈一步。青年站在他身后约摸四五丈远的地方,这样的距离对一般江湖中人来说,还远远够不上什么威胁,但他知道,身后的人——一个唐门,而且是唐门中的唐门——取他性命只是瞬息之间,甚至不需要多动一根指头。

他实在对唐门再熟悉不过,对对方也再熟悉不过了。

李永贵一边讪笑一边小心回身,“嘿,瞧我这笨的……甲板上没别人,公子不是叫小的又是叫谁?公子有什么吩咐?”

“公子?”对方冷笑道,“三年不见,你就这么叫我?”

李永贵汗如雨下,他咬咬牙,不等对方再开口,神色一凛,弯腰鞠躬下去。

“唐笑见过少主,请少主息怒。”

一礼施毕,待他再抬起头来,整个人挺背垂肩,完全不见了刚才驼背弓腰样子,脸上也不似刚刚贼眉鼠眼,却无端盖上一层寒霜,仿佛忽然变成了另一个人。

“哟,你现在想起来我是谁了。”

唐笑虽然挺直着身子,却不敢抬眼,低声说道:“唐笑自知有罪,没脸见少主。”

“你的脸既然不用了,就剥下来丢到海里去吧。”

“少主!”

唐笑惊慌抬头,正好对上唐门少主的目光。让他意外的是,他并没有从唐珏的眼中看到意料之中的冰冷狠厉,反倒是有些无奈。

他冷硬了三年的心忽然就软了下来。

三年前,他反抗唐门之命,叛出家门,那之后他全靠让自己变得铁石心肠才熬过这么多日子。他总想着,只要能为妹妹报仇就行,其他都是可以抛掉的东西。为了妹妹,他可以不再当个唐门;为了妹妹,他甚至可以不把自己当个人。

他也想过一旦自己的行踪被唐门发现,会是怎样一种险恶的境地。唐门对叛徒向来毫不容情,他不需要、也没机会多说一句解释,就会被五马分尸,死无葬身之地。

他小心地避开一切唐门可能出现的地方,一步一步实施自己的计划。可他万万没想到在这船上碰到唐珏。更没想到对方竟然用一个眼神就击溃了他建筑了三年的防线。

“少主……我是……为了点点……”他发誓绝不会说出口的话像是自己有了主见似的,接二连三从嘴里逃出去,拉都拉不住。“我知道唐门不让我做,我也绝不会给唐门添麻烦,但这个仇我一定要报,我能处理好这件事……我就快成功了……我……”唐笑颇为激动,却又不敢惊扰船上众人,只得压低声音哀求道:“少主,求您今日放过我。”

他要杀一个人。

他妹妹死在那人手上,死前受了很多很多苦。

可唐门不让他杀。

他懂唐门的难处,却更放不下自己的妹妹。

所以三年前他与唐门一刀两断,把自己当做一个死人。

只有死人才能离开唐门。

兜兜转转了三年,已经颇为接近目标。他在齐兴言身边呆得够久,已经没人能查出他的来历。而齐兴言,这位宋监司的女婿,也是他接近宋秀成最合适、最有利的途径。

“生是唐门的人,死是唐门的鬼。”唐珏转过身来,背对着月光,脸上的表情变得晦暗不清。“谁也摆脱不了这个命运。就算是死人也不行。”

唐笑又何尝不知道?只是他除了这么做,又有什么办法呢?

点点死了,她的尸体上全是触目惊心的痕迹,脸上全是干涸的血和泪。如果他这个亲哥哥不为点点报仇,这世上还有谁会帮她?

想到这里,他有些哽咽地开口:“点点是我妹妹……”

“也是我妹妹。”

唐笑听出唐珏的恼意,才发现自己因为想起唐点,悲从中来,情不自禁竟说了荒唐话。他与唐点虽是外门子弟,但唐门中人多少沾亲带故,唐珏算得上是自己堂弟,点点自然也是唐珏的堂妹。更何况从小唐珏便与唐笑唐点一起玩耍,外门之中除了侍奉唐珏的唐真之外,就属他们兄妹与唐珏走得近。

他看向唐珏,忽然就明白了为什么唐珏会用那样的表情看他。

唐点身死,唐珏必然也伤心过,但他贵为长孙,立场却需隐忍自持,一切以大局和唐门为重,不能任性妄为,更不能节外生枝,就算心有不忍,又能做得了什么?

话说开来,其实整个唐门又何尝不是如此。唐家向来极重视骨血亲缘,若不是宋秀成真的动不得,怕是早被唐门报仇追魂,灭了满门。

他知道唐门想做的事从来都有理由。

他其实一直都知道的。

他身为一个唐门,最应该做的就是接受这个理由。

但是他不能,他做不到。唐门可以做唐门觉得正确的事,但总有人得继承这份感情。

唐珏依然背着手一动不动。唐笑噗通一声双膝跪地。唐珏不说话,唐笑不敢抬头,二人在甲板的角落就那样僵持了许久。后夜雾气渐浓,露水沾在身上,皮肤微凉,跪着的人却只觉得脑袋发热。过了不知多长时间,唐笑才听到头顶传来一声若有若无的轻叹。

“……你叔父把衣冠冢安置在清水溪了。”

唐笑闻言鼻子猛地一酸,差点流出泪来。他是唐门“叛徒”,叛徒是进不了祖祠的。在他反抗唐门之命那一刻起,他家就没了这个儿子。他幼年便失去父母,妹妹唐点三年前香消玉损,如今没了他,他家便彻底空了。叔父是父亲的亲弟,对他和唐点也是极好,往后这份失亲之痛不知道要持续多久。

“我……”

“别跪着了,起来吧。”

“少主您不答应我,我不能起来。”唐笑的言语中已经带上几分绝望,“就算少主在这儿亲手杀了我,我也无话可说,但我不能……”

“今天我是连山尽,你是李永贵,我杀你做什么?”

唐笑愕然抬头,却见此刻唐珏脸上的肃杀之气早已经消失殆尽,取而代之的是一份浓重的哀伤悲戚。

“少主……”唐笑花了好一会儿功夫才理解了唐珏的意思,心中翻江倒海,也顾不得思量唐珏到底是怎么摸到他的底细,只觉心中水浪像是真的从眼眶中涌出来一般,啪嗒啪嗒地从脸上落下来。他低下头去,抵着甲板哽咽道:“谢少主成全之恩……杀宋秀成之后,我定会……亲手替唐家清理门户。”

他又在怀中摸索一阵,将一枚方形玉佩交到唐珏手中。“自我决定报仇之日起,便将所有与唐门有关之物都尽数毁弃。只有这玉牌……如今交由少主保管,唐笑再无牵念。”

唐门中之信物,对外乃绿玉戒指,对内为翡翠玉牌。戒指全都一样,见戒指如见唐门;玉牌则每人不同,见玉牌如见人。唐笑隐姓埋名数年仍旧小心保管着这枚玉牌,此刻见唐珏接下,知他真的答应了自己的请求,心中大石落地,才察觉到背上胸口早被汗水浸透,在海风吹拂下起了一层鸡皮疙瘩。

“李永贵,你到甲板上来做什么?”唐珏轻声道。

“我……小的睡不着,出来走走。”

“天晚浪大,还是回去吧。”

“谢谢连公子提醒,小的这就……回去睡下。”

李永贵起身抹了把脸,又恢复了那个佝偻驼背的样子,蹒跚着朝船舱走去,再也没有回头看一眼。

*

唐珏又站了一会儿,等甲板上彻底没有了人声,才忽然想起应该回去看看。他出来的时候跟雷慈说“只是透透气”,可没说这就走了。

等他转到船舱,还没等进去,就发现雷慈站在门口。他笑着摇摇头,那人果然把他每句话都当真,也不知道该说是守信诚实,还是钻牛角尖。

“你怎么还不睡?修仙呢?”

“我在等你。”

“他什么时候走的?”他是指齐兴言,雷慈自然明白他的问话,皱眉道:“亥初。”

唐珏奇道:“他还真是不舍得你。”

雷慈听罢脸色更黑了一分:“我跟他说要睡了。”

“我还以为他打算住下了呢。”唐珏在房间里听齐兴言和雷慈聊天,就觉得这人啰嗦无比,而且没安好心,听得让人颇为火大,“他是故意找你茬。”

雷慈轻叹了一口气,权当承认。

唐珏不耐烦跑出来之后,齐兴言又对着雷慈说了有半个时辰,结果雷慈上了船的这半天,全都耗在了他身上。而齐兴言这个人,说白了是来打听消息的。

但他并不想打听出什么好消息。

他就指望着能从雷慈这里旁敲侧击出些什么霹雳堂的动向,最好是能抓到些霹雳堂暗中谋划什么的蛛丝马迹——安分守己的生意人?他可不信这个。

可雷慈的防线坚如磐石,几番下来竟真的问不出个所以然来。

于是他又改了主意,问不出什么,折腾折腾也好。

他看着雷慈越绷越紧的肩膀,感到这个目的总算是达到了。

他就喜欢看对方生气,生气还不能发作,生气还只能忍着,对方越忍,他越高兴。齐兴言就差把得意写在脸上了:霹雳堂算是个什么东西,雷慈又算是个什么东西?给他们三分颜色还开起染坊来了,这不,还不是得捏着鼻子做人,怂得跟条狗似的。

雷慈耐到亥时起身送客,心满意足的齐兴言总算放过他,大摇大摆回去自己的房间了。

结果反倒是唐珏,这一整天没和雷慈说上几句话。

“那他到底打探出什么没有?”不等对方回答,唐珏又道:“我也不是很想知道……你不用说了。”

“嗯。”雷慈低低的应了一声,却是已经带了些气音,显然是疲惫不堪。

唐珏道:“你快睡吧,真不知你熬到现在做什么。我说回来又不是骗你。”

“我有些话想跟你说……”唐珏等着听他说话,却半晌没动静,也不见雷慈下半句,他正要回头问,发现对方靠着床头,双目微闭,呼吸绵长,俨然已经睡着了。

“好……我回来就是专门看你睡觉的。”唐珏嘟囔了一句,替雷慈拉上被子,自己坐在床边的矮桌旁,一时不知道做什么好,竟发起呆来。

他上船来自然不是为了黄龙岛。但也不仅仅是为了唐笑。

更重要的是为了雷慈。

他也有些话要跟他说。虽然不知道雷慈原本打算说什么,但他要说的事肯定比雷慈的事重要、也严重很多。

可他竟到现在都没下定决心,这对他来说也是十分少见。

唐珏很少在没想好一件事的时候就开始行动。他总是事先想好每个细节,甚至每件事都想出三四个可能,并且对每个可能都完全掌握了之后才去做。

这件事他倒是早就想好了,可他不想做。

虽然不想做,却又不能不做。

他从怀里摸出一个小木盒,随着打开的动作,散发出一阵淡淡的梨花香气,有两粒椭圆形的白色半透明药丸躺在盒子里。

他喜欢这种清淡到几乎没有的味道。

“我这辈子还没做过这么傻的事呢……事到如今我才发现,自己竟然不是个聪明人。唉,这真是证明我够傻的了。”他自言自语。

***

雷慈总是起得很早,即使在海岛露宿也不例外。他的起居习惯很规律,晚饭后读书,然后熄灯睡觉;早晨日出起床洗漱,练拳,之后才到一般人吃早饭的时间。他不是很喜欢出远门,出门通常意味着生活规律被打破。就比如启程那天夜里,他等唐珏回来,就等到差不多快睡着——当然那不是唐珏的问题,而是齐兴言的问题,若不是那人纠缠不休,唐珏也不会跑出去。后来齐兴言跟他说了什么他已经有点回忆不起来,因为从天擦黑起,他就开始走神了。海浪推着船微微摇晃,再加上对方的话题实在是很催眠,雷慈居然感到有些昏昏欲睡。他打起十二分精神才不至于让对方看出他在神游,好不容易找了个机会打岔送了客。大概是自顾自聊得也尽兴,齐兴言走的时候还有点兴高采烈。

也是个怪人。

唐珏则习惯到了子夜之后才歇息,但早晨一样起得很早。这一度让雷慈很疑惑,他到底需不需要睡觉。后来他发现晌午过后唐珏总会打个盹儿,趁午后补眠。唐珏仿佛已经养成习惯,即使前一天没有熬夜,到了时间也会闭目养神一会。

虽然都是世家的长子,但唐门和霹雳堂如此不同,唐珏的成长过程定是也和自己大相径庭。

他很想知道。

想知道他的各种事,就算唐珏滔滔不绝地讲上三天三夜多半他也不会觉得不耐烦,说什么都行。

今天是船靠岸的第二晚,前一晚他们就睡得不太好——倒不是因为露宿,雷慈不在乎住宿条件好坏,唐珏更是习惯了。只是到了半夜,却少有地撞到了刺客。他不等唐珏出手便迅速制服了对方,却发现是个最多不过十三四岁的紫衫少年。少年被伏之后忽然抽出短刀割断了自己的手腕,趁雷、唐二人错愕间闪身消失在浓黑的夜色中。

他不是个喜欢凡事追根究底的人,但难得的唐珏也没有动,就随那少年逃去了。

结果第二天天黑,唐珏又不睡,拉着他到白天看到的山洞里,说是要研究研究那些诗词。虽然比起跟霹雳堂生意对象应酬,和唐珏一起出来可算是轻松惬意了,但他坐在山洞的石凳上,还是浮出些许困意。

雷慈忽然就想起几个月前,慕容叫他们俩晚上去皇宫的事。

那天也不知道怎么了,他一宿都清醒得很,把平日该睡觉休息的正经事抛在脑后,完全不觉得困。

雷慈眼睛看着墙上那些字,心思却向着周公去,眼看着那些石刻要变成重影,他忽然明白了。

“我知……”

“嘘。”

雷慈刚要说话,却被唐珏按住。唐珏的目光盯着石室的入口一动不动,雷慈也像对方般屏息凝神了一会儿,却好像听见些什么,又好像没有。

“有人打起来了,五个……不,是七个。”唐珏说罢,稍稍放松了手上的力道。“应该跟我们没什么关系,怕是在三四个石室外。”

雷慈点点头。如果不是必要,他并不喜欢动手。唐珏也不喜欢。

“我们走吧。”

二人将抄好的诗词放进怀里,轻手轻脚地向外绕去。他跟在唐珏身后,唐珏每走过一个石室,就要停一息,然后选一个方向接着走。他知道那是为了绕开刚刚战团。对方显然也是边打边走,唐珏时刻注意着对方的动向,始终保持相隔,免得撞个正着。

黄龙岛瀑布的山洞不知是天然形成还是被人有意开凿,大洞套小洞,层层叠叠,虽说不到迷宫的规模,绕开他人却也容易。二人走到最外的大洞,正准备出去,一道黑影却忽然贴着二人身前掠过。

黑影掠过雷慈左手,雷慈下意识踏步扭身,抬掌送了出去。对方虚接他一掌,却借力冲出了洞口。雷慈回击是出于本能,甚至没能看清对方样貌,可唐珏却眼尖看到了那人怀里揣着的一样事物。

黑影掠出山洞的同时,他也像一道闪电般跟着飞了出去。

雷慈追了两步,想到自己未必追的上唐珏,又停了下来。他寻思这人定是和刚刚打斗的那群人有关,多半山洞里还有其他人在,久留此地未必有益,便提气出了山洞。

绕过瀑布便是一汪深潭,再远处是层层叠叠的树林,此刻一个人影也没有,唐珏和黑衣人都不见踪迹。雷慈沿着水潭朝下游走去,心想如果找不到唐珏,就先回歇脚的地方等着。谁知走出不到一里,就看到唐珏那身在夜里十分显眼的绿袍。

唐珏坐在溪边,四周都看不到黑衣人的踪影。

他快步走了过去,唐珏像是在等他似的,待他走到了可以说话的距离,便笑着打招呼:“你来啦。”,一副在这里等了很久的样子。

以唐门的轻功造诣,这一里地不需几息就能走完,就算是轻功再好的对手,唐珏也不可能在这么短的距离就把人追丢了。

唐珏见他眼中疑惑,只好答道:“我没追。”

他等着唐珏告诉他为什么又不追了,对方却直直扯开了话题:“你刚刚在山洞里想说什么?”

“嗯?”

“就是我说有人之前。你说你知道了,是什么?”

雷慈略一沉思,说:“我想到了墙上的诗是什么。”

“哦?”唐珏闻言眼睛一亮“你弄清楚诗词的意思了?”

“没有,不过……”雷慈走到唐珏旁边坐了下来,“那应该是写盘诗。”

山洞内的诗词,若是光看意思浅白飘忽,杂乱无章,有些甚至有为了押韵强行填词之嫌,来黄龙岛的人多半都从中寻不出什么头绪。雷慈心不在焉,没想着诗词的内容,却将刻着诗词的石壁整个落入眼里。那方方正正的小字如同布满繁星的天空,又像是落满棋子的棋盘。碰巧他对后一种十分熟悉,可以说驾轻就熟的程度。

星罗棋布。

这四个字浮现在脑海的时候,他就豁然开朗了。四首诗对应棋盘春夏秋冬四角,共计三百六十字对应天元外三百六十个眼位,正是用来记录棋局过程的写盘诗。

“就只是这样?”

“就只是这样。”

“写在这里不可能只是普通的写盘诗。”

雷慈思考了半瞬,答道:“那需配合别的东西,比如……”

“棋谱。”唐珏接上。

二人心照不宣地点点头,雷慈又问:“你为什么不追?”

唐珏一愣,半晌才反应过来他岔开话题竟没成功,雷慈还惦记着之前的问题。

他主动追了出来,没走两步却又放弃了,的确任谁看来都有些奇怪。唐珏叹了口气,有些不情愿地说道:“我……有些发烧。”

雷慈吃了一惊,连忙抓起对方的手,果然掌心的温度比自己高出不少。他又想起昨日上了岛,唐珏已经将衣袖都挽起来,还时不时抱怨太热,跑去用溪水洗手洗脸。

“多久了?该不会昨天就……”

“昨天开始。倒也没多严重,我已经服过药啦。”唐珏满不在乎地抽回手,“只是还没恢复,就不想管闲事了,追来又不好玩。”

雷慈有些疑惑自己一直同他在一起,并未看到他吃药;但又想也许只是自己疏忽也未可知,走上前说:“习武之人,生病不是小事,今日也别再流连了,还是回去休息吧。”唐珏点点头,倒也没有反对。二人便动身回了歇脚之处,雷慈看他果然从怀里掏出个小瓶,倒出几粒药来吞了,又看着他睡下,这才渐渐安心。

第三日黄昏,众人得知官家要起锚回程,便纷纷又回了大船。眼看着小岛的轮廓离自己越来越远,渐渐没入沉沉暮色之中。

*

雷慈回身看向唐珏,此刻那人已经蜷在他的榻上睡了。唐珏上了船之后便一直有些恍惚,不到子时就已经躺下,果然应该是还未康复。雷慈刚想去吹了灯,却听见对方问:“你到底想告诉我什么?”他扭头,发现唐珏正睁着眼睛炯炯有神地望着他,根本没睡着。

“什么?”

“那天你说有话要跟我说。”

他看着他半晌,心中渐渐被温热的海水灌满。他轻声说:”我是想说……有你在真好。“

唐珏愣了一会儿,竟露出些许迷茫的神色。他以为对方终究是困了,正想用手去颌上对方双眼,却听唐珏问道:“那我要是死了,你会伤心?”

他的手指停在了唐珏的额头上,唐珏问得很奇怪,虽然这两天他总是说一些怪话,不过数今天这句最怪。他叹了口气:“你不会死。”

“谁都会死。”对方似乎颇有不满。

“年纪轻轻,不要说这么不吉利的话。”

“那你到底伤不伤心?会不会想我?会不会哭?”唐珏竟对这句玩笑话颇为坚持,干脆坐了起来。

雷慈沉默半晌,他皱起了眉头,但没多久就舒开了:“你要是想看我哭,我现在哭给你看便是。”

谁知唐珏竟瞪着眼睛一瞬不瞬地望着他,好像真的在等他哭给他看。他有些哭笑不得,终究还是绷不住严肃的表情,败下阵来。“……我不爱听。”

这回唐珏倒是没坚持,转身背对他又躺下了。“好,我不问。”

唐珏背对着他,又嘀嘀咕咕不知说了什么,雷慈听不清,只好附身下去,用手撑着床沿,问道:“你说什么?”

话音刚落,唐珏翻身扯住他的衣领,另一只手飞快向上一捞,手里就多了一支金色的发簪。唐珏笑嘻嘻地说道:“我说也不知道谁帮你把头发梳起来的,难道那人不知道你这么梳很好笑?”

雷慈被他拽得重心不稳,直直趴了下来,散落的发丝扫过两个人的脸,细微地痒。唐珏轻轻将手指插进他头发里,眯起眼睛:“还是这样好看。”

*

第二日雷慈在甲板上又遇到了齐兴言,这次齐都尉没有像来程那般对雷慈诸多为难,只是远远地冲他行了个礼,算是打过招呼。

唐珏跟在雷慈身后,也看到了那人,忍不住微微皱眉。雷慈心道这位齐都尉还不知道自己已经把唐门的长公子得罪了,这一笔账指不定要记到什么时候。不过好在对方似乎突然知趣了起来,招呼过后迅速进了船舱。

齐兴言——或者说唐笑——转过身去,没有再望向甲板。他知道唐珏在看着他。真正的齐兴言现在正在东海冰冷的海水里漂着,也许早就进了几条鲨鱼的肚子。而他回到临安还必须面对更大、更困难的挑战。他要接近那个很难接近的宋秀成,杀了他,然后再杀了自己。不能用唐门的毒药,不能用唐门的暗器,身上不能装着任何跟唐门有关的东西,更不能被人看出易容的痕迹,最好不被人发现尸体;就算不小心被找到,也要确保自己的尸首被检查个一千遍都不会露出一点跟唐门有关的蛛丝马迹。任何一步出了差错,他的一意孤行都有可能将唐门立于危墙之下。

对唐门来说,他已经是个彻底的死人。唐笑在三年前已经“死”了,他当过伙夫,当过账房,当过侍卫,三天前是李永贵,现在是齐兴言,杀了宋秀成之后则什么也不是。

他原打算替代齐兴言之后将玉佩也丢入东海,现在交给了唐珏,心中便生出莫大的安慰来。如果玉佩能回到蜀中,死后七日,他的孤魂野鬼说不定还能回家看上一眼。

此时的唐笑还不知道,老天马上就会帮他一个大忙。

*

*

*

——完——

*

*

*

这是一个:

齐兴言以为雷慈被他气得快哭了,其实雷慈只是快睡着了;

雷慈以为唐珏感冒了,其实唐珏是快死了;

唐笑以为唐珏只是伤感自己堂妹,其实唐珏还有一半是在伤感自己;

雷慈以为唐珏看齐兴言是因为记仇,其实他是在看自家七哥;

……总而言之大家都以为自己知道了什么其实什么也不知道的故事(你等等啊

Q:唐笑是谁?

A:此人在前面N多章之前提到过一咪咪,就是那位“唐家易容最厉害的七哥”

Q:李永贵齐兴言宋秀成是谁?

路人。李永贵是齐兴言的下属,宋秀成是齐兴言的岳父,他们的身份差不多就是文里提到的那样。

Q:唐珏为什么会发烧?

A:其实是火蛤蟆让体温升高。他本来想去追黑衣人但却怕调用真气太多导致发作于是改变了主意,雷慈问起来只好假托自己发烧。

Q:老天帮什么忙了?

A:老天掀翻了一艘船,李永贵名正言顺地【葬身大海】,假齐兴言的身份丝毫没有引人怀疑,他很快就达到了自己的目的。

隨劇情發展不定期修改,之前的地方名因有錯誤,現將越州改為紹興。

劇情內關聯以第五代開始,這邊就不太追溯前代歷史。

尚未加入、未作設定的非重要npc暫不列入設定裡,這裡主要是給參與者方便查看關係用。

PS. 陸家窯的家僕也都會改為陸姓。

陸家設定請見此:http://elfartworld.com/works/73177/

==================

【第四代】

┌本家┌ 陸鳴闕 (陸擎之父、第四代經營者,已歿)

├ 陸琛 (陸昭之父、後為分家陸林府,已歿)

└ 陸珊 (陸路之母、已歿,與陸琛為龍鳳雙生,陸路之父-許嚴入贅陸家)

【第五代】

┌本家:陸擎(第五代經營者,已歿)

├分家┌ 陸林府:陸昭 http://elfartworld.com/works/73293/

└ 陸林府:陸路 http://elfartworld.com/works/73140/

└分家:陸青兒之父

【第六代】

┌本家:陸紹麒(第六代接班人,下落不明,傳聞中仍活著)

├分家:陸青兒 http://elfartworld.com/works/76723/

【家僕】

临安城将入夏时要下许久的雨,听说每一年都是这样。这梅子黄时雨连日地下,天气却又闷热,从床铺被褥到身上的衣服都阴阴潮潮。玄清宫一众南迁而来的少年子弟们,像北鸟带着干燥的羽毛飞进南方的烟雨,浑身上下都饱吸了水分,让人难受又懒倦。

这雨好似没有尽头,落得一众北人从觉得新鲜,到厌倦焦躁,到最后已渐渐习惯了听着雨声入睡,听着雨声醒来;落得唐风起以为这雨不会结束了,天空将永远是那般阴沉无光。但到底还是放晴了,只剩下未干的雨水从屋檐瓦片上滴落。

唐风起听着雨水嘀嗒嘀嗒地落在石阶上,不一会儿这声音也停了,屋外渐渐亮了起来。他刚想去开窗透透气,就有人一边喊着“师兄师兄”,一边从屋外急急地敲窗户。不等他应答,敲窗的人就自说自话地从外面拉开了窗。

果然是俞羡渊。他那时刚好比窗沿高出一个头,在窗外踮着脚,趴在窗沿上挥着手里拿着的短笛,笑嘻嘻地说:“师兄快出来,我给你吹个曲子听!”

唐风起的心里立刻敲起了警钟,他当然非常不信任俞羡渊突然之间学会的吹笛技巧。但由于不忍心打击师弟的热情,他还是走出了房门,听他的小俞师弟吹了一曲肝肠寸断的曲子。

这一曲吹得好像比绵绵梅雨还要漫长,听得唐风起久久不能回神,连曲子结束了也没有反应过来。耳鸣之中似乎听见小孩的哭声,不知是不是哪个小师弟在远处被吓哭了。

俞羡渊目光灼灼地看着他,问:“我这曲阳关三叠吹得如何?”

唐风起扶着额头,绞尽脑汁地挤出几句鼓励的话:“虽然还不够好,但听得出你用心练过,若勤加练习一定会更好……”

俞羡渊点点头:“多谢师兄。不过其实这不是阳关三叠,是我胡诌的曲子。”

唐风起一巴掌糊上了他的脑袋。

俞羡渊躲着他的巴掌,嬉笑着说:“也不全是胡诌的!教坊的小姐姐教了我一段,剩下的她自己也不会了就给我抄了谱子……”

唐风起听了,索性追着他打:“你还跑去教坊?能不能乖乖学经习武?”

“我也没妨碍学正事啊,风未动,幡未动,我心也未动,怎么师兄你倒生气了?”

“还净看闲书!清净经背了吗,早课做了吗?送你去灵隐寺改个行吧?”

“背了背了!差不多背了!”

他们一逃一追,非常热闹,惹得几个小师弟师妹和善凌也跑来看。唐风起其实并不很生气,只是觉得玄清宫许久没有这样轻松热闹的时候了,就随着俞羡渊半真半假地演了一会儿。一众小少年得知俞羡渊新学了吹笛,就闹着让他吹曲儿,这一回他吹得倒是有模有样。

漫长雨后初霁的温吞阳光洒落在临安城崭新的玄清宫,落在院子里欢闹着的小道童们身上。唐风起想到自己如今是这群孩子里最年长的了,该他来催促他们去做早课,又不忍心打断他们此时的快乐。他想,就让他们再玩闹一会儿吧,让他们多做一会儿快乐的孩童。

从这之后,俞羡渊隔三差五就溜出去学些新花样,总能在师弟师妹们快看厌上一样时,拿出下一样新奇本领来逗他们开心。唐风起知道他学东西极快,每样只上手十天半月就能做得不错,常被他那些随缘师父们说天赋极好。但他也是少见的没有长性,学了新的就放下旧的,事事都不精。

唐风起曾跟他提起这件事,劝他定下心来,就算不学道也罢,至少寻一件事好好地学下去,不要浪费了天赋又荒废自己。俞羡渊谦虚受教,屡教不改,久了唐风起也就不再提。

许多年后,唐风起到玄清宫偏院的小阁洒扫上香时,忽然想到:不知何时起,俞羡渊就只管自己叫“师兄”了。观内师兄妹们互相称呼时,为了方便区分,总是带上名或姓的。若不算名分上是大师姐,年纪却比他俩小的善凌,唐风起在这一辈弟子排第二,俞羡渊排第三。自从大师兄薛鹿隐折在北方战场,俞羡渊的“师兄”确实只有唐风起一个。

他一声一声的师兄,似乎是在两人都不知不觉的时候,提醒着唐风起他是这一辈的长兄了,师弟妹和玄清宫的责任当由他担起了。

他究竟是有意还是无心呢?

在唐风起想着这件事的时候,有人推开了小阁的门。他转身去看,恰是俞羡渊。俞羡渊大约是没想到唐风起刚好也在,稍愣了一下,随即便笑了,说道:“好巧啊,师兄。”

他确实是有意的吧。唐风起豁然地想,这声“师兄”是俞羡渊独有的纪念;这些初来时都还年幼的孩子们,都有自己的纪念,纪念那段还不遥远的过去。

唐风起笑着回答:“好巧啊。”

他看着俞羡渊走进来,一如许多年前,小小的俞羡渊敲开他的窗户,对因为得知长辈阵亡而闷在房内大哭了三天刚刚停下眼泪的唐风起说:“师兄,我给你吹个曲子听!”

——他现在的阳关三叠,应当已经吹得很好了。

谢先生再不交稿我要先交了……!【剧情系苦手的我,要写出谢先生这样的故事高手,简直能把我写哭……_(:з)∠)_

响应一下官方的“可以讹传讹”。故事编完了,安静坐下等官方打脸……【。

【相关机构:

映柳轩 http://elfartworld.com/works/72778/

(打个酱油)和逸茶庄http://elfartworld.com/works/74708/

(隐藏关联)神斧门 http://elfartworld.com/works/74485/】

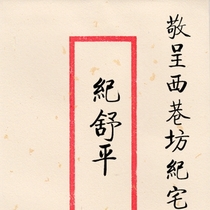

帖子送来的时候,夹在一摞往来账目和信函中间,只不起眼地露了一角红色。沈苑站在柜台边和陈掌柜说话偶然瞥见,还在笑说又是谁家娶媳妇嫁闺女,随手抽出来看的时候嗯了一声,倒是露出点诧异的神色来。

“万贤山庄?”

这一句说的声音不大,也不怎么招人注意,却让刚一脚迈进门里来的说书先生稍微顿了顿步子。

谢忘书脸上倒是没显出什么,仍如往常一般笼了手慢悠悠踱过去,含笑打过招呼,语气里也是一股漫不经心的样子。

“沈少爷早啊。——这是收了哪家的帖子?瞧着还挺富贵的。”

沈苑手里的柬贴用的是上好的泥金粉蜡厚笺,小户人家,合婚的庚帖都不一定舍得用这么好的纸。见谢忘书探问,沈苑笑了笑。

“谢先生今日却是晚了。——是西湖万家的帖子。九月初一万贤山庄要设筵席,说是得了件稀罕宝贝,想请人来一同观赏。”

对着账本拨弄算盘的陈掌柜闻言停下来,皱了皱眉。

“什么宝贝,值得这么劳师动众地来请?”

沈苑把那张描金绘彩的请柬翻来覆去看了看,摇摇头。

“不知道。柬上没明说。”

陈掌柜的眉毛便皱得更紧。

“万家庄几时也开始做这种不明不白的事儿了?”

“他们可明白得很呢。说是件‘传世奇珍’,讲得太明白了还有谁乐意去?再说了,讲太清楚也不好,这宴还没开呢,万一遭贼惦记上可怎么办?”

一面这么随口说笑着,沈苑一面把柬贴合起来,随意地就往柜面上放。谢忘书的目光随着那份柬贴往下落了落,不自觉地把眼眯了眯,便笑着插进话头来。

“沈少爷这是不打算瞧个热闹去?”

“说不准。万贤山庄虽是西湖名门,寻常和映柳轩也没什么生意来往。这帖子瞧着不过就发个礼数,不去也没甚么。”

“唔,话是这么说。沈少爷对这稀世奇珍的内容,难道一点也不好奇?”

“那自然是好奇的……”

听到这里沈苑怎么还不明白他的意思,回过脸来笑吟吟地看他。

“谢先生准是知道些什么内幕消息了吧。”

谢忘书脸上便显出了几分矜持的得意出来。

“哪里哪里……只是听来些风言风语,也不知道真假。不过嘛,故事倒是说得有些意思……嗯,很有些意思。”

“故事?”

沈苑和他待熟了,自然知道这说书先生的脾性,便顺着他的话头问了下去。谢忘书果然很是受用的样子,眯着眼晃了晃脑袋。

“举凡稀世珍宝,哪个背后没有个荡气回肠的故事?古有和氏之璧,卞和刖足献玉、相如完璧归赵,那可是帝王之宝了;短近些的,王右军《兰亭序》真迹,世人皆言殉于唐昭陵,却又有温韬掘墓、萧翼窃书之类的流言传世。所以啊,凡是真正的宝贝,不可能没有故事;若是没有一个好故事的,也就谈不上是真正的宝贝了。”

这么个标新立异的说法让沈苑有些忍俊不禁。

“这么说,这次万贤山庄要展示的宝贝,想必也有一个好故事咯?”

“好。”

谢忘书简直斩钉截铁般地说。

“非常好。简直妙不可言。”

“谢先生不妨说来听听?”

谢忘书在心里暗呼大鱼可算上钩了,脸上却偏还要做出一副四平八稳的淡然态度。

“沈少爷有命,在下自然是愿意听从的。只是嘛……”

他像模像样地咳嗽了几声。

“唉,这入了秋天气就是燥得很。最近话一说多,嗓子就闹腾得厉害。毕竟这是在下吃饭的家伙,得好生养着呀。可这光灌白水也不顶事,喝多了只觉拉了嗓子……”

“谢先生。”

沈苑一脸了然地打断他,有些哭笑不得的样子。

“您这不是嗓子闹腾得厉害,是酒虫闹腾得厉害吧?”

一下给揭穿了的谢忘书便讪讪地笑,沈苑也笑了,想了一想,却还是摇了摇头。

“不成。虽说刚下的新酒,眼看着就到中秋了,席面也多,窖里得备足了不能动。”

瞧着谢忘书一脸遗憾失望的表情,沈苑很是窃笑了一阵才笃悠悠接下去。

“不过嘛……和逸茶庄昨天才刚送来今秋团茶的新样,我正好要试茶,谢先生倘不嫌我手拙,多点一杯请先生尝尝,这倒是可以的。”

和逸茶庄素来只出上品茶,若不是因为和映柳轩常年有往来的关系,那小小一团秋白露新茶,在外头怕是也能卖到小一两银子。虽然骗不到酒,得这一杯茶,却也不亏,这生意合算。

于是谢忘书便拱拱手道恭敬不如从命,笑嘻嘻跟了沈苑上楼到雅间烹茶去。陈掌柜在背后瞧了瞧他们的背影,又把目光落到那张被随意搁置的请柬上,随后眉眼里不自觉地透出一丝几不可觉的忧色来,似乎微弱地叹了口气。

“暗香”是映柳轩雅间里最小巧的一个。用的是王荆公“遥知不是雪,为有暗香来”的典故,是以屋内悬的是一幅白梅花,老枝横斜,花簇如雪。因着地方小,临窗干脆以木台垫高,摆上矮几设了唐席,映着窗子倒显得分外敞亮一些。

沈苑进来的时候,伙计已将茶具事件送到雅间里放好。他略让了一让谢忘书便在席间坐定,将燎炉里闷着的炭火拨得旺起来。

“那件宝贝的名字嘛,叫做‘游月宫’。”

谢忘书坐在他对面瞧着他以茶钤挟了茶饼贴于炉壁炙烤,便很识趣地单刀直入展开了话匣子。

“沈少爷可曾听过唐皇游月宫的故事?”

沈苑正就着炉火翻炙茶饼,闻言便随口答道。

“听过。可是说唐玄宗八月十五夜与叶法如共游月宫,还向仙娥习了霓裳羽衣曲的事?”

谢忘书把手轻轻一拍。

“便是这个了。沈少爷以为这个故事如何?”

沈苑把炙红的茶饼搁在白棉纸上,包好待凉,一面从瓮里舀出山泉水置入汤瓶备煎,一面有些不解地看了眼谢忘书。

“后人编造的神仙话文罢?难不成世上还真有仙人?”

谢忘书神秘地笑了一笑。

“世上有没有仙人,在下是不知道的。在下只知道这个故事,却也并非纯是小说家言。”

沈苑将一对建窑的黑盏扣在炉边熁热,坐直了身子等他说下文。

“庶民愚而智未开,遇不解事,常附以鬼神之说。空穴来风,未必无因,只是辗转流传,难免添油加醋、以讹传讹,早已不能辨其本来面目。

“譬如汉武帝思念李夫人,延请方士招魂来见。方士以潜英之石招夫人魂,隔帐相见,宛然若生。——你道这潜英之石真是什么海外仙山的宝器不成?”

秋白露是不足一两的小团茶,搁了这么一会儿已经微凉,沈苑斫开取了一小块投在茶碾里,听他这么说便笑着接腔。

“这个我却知道的。那方士玩的是灯影戏法。”

谢忘书也不恼他打断,只笑吟吟点点头。

“沈少爷本是有见识的,我也不必多卖弄口舌了。然而唐皇游月宫的故事,却比这灯影映魂,可要更曲折得许多。”

沈苑正细细碾着茶,听他说完这句便停了口,不免有些心痒。

“谢先生又卖关子,可好好说来听呗?”

谢忘书嘿嘿笑了一声,却伸出手去,把桌面上摆的雕梅儿看果拈了一枚来吃,这才慢悠悠开口。

“要说这个故事,便得先提叶法如其人。

“世人皆知叶法如自曾祖起三代为道士,他自己更是术法精妙,能厌劾鬼神。然而世人所不知的,却是叶法如同时也是先秦墨家的传人。”

茶盏已在炉边煨得滚烫,沈苑拿茶钤取下来,换了细嘴的铜汤瓶坐到炉火上。

“墨翟?”

“正是。墨子一部《墨经》曾与儒家并称显学,却不似儒家只有经世济国之道,多见工舆之说。秦汉以后墨家日渐衰微,《墨经》亦多有散佚,然而相传这些遗失的篇章里包含着墨家机关工巧中最精妙的部分,一直仍掌握在墨家嫡系传人的手里,秘不外宣。”

铜瓶内的水尚且没有动静,沈苑用细罗一边慢慢筛着碾好的茶末,一边听他继续往下说。

“乐医百工,素来世所轻贱。叶法如既然可以好好做他的国师,不愿意公开另一个身份也是寻常。然而他毕竟身怀秘术,难免技痒,诸般符箓道术便成了他运用墨家机关术时的托词。百姓哪里瞧得出机关的玄妙,便尽以为是仙法。

“当年吐蕃曾进献一函封,言事体机密,须玄宗亲自开启阅读。叶法如却执意让吐蕃使臣自开,结果函中藏弩,射死了使臣,玄宗却安然无恙。世皆传言乃因叶法如善卜,而知此为凶函,然而实情却是法如惯见机关巧构,一眼便发现那函封的秘密罢了。”

沈苑听得入神,调茶膏的银匙不小心碰了下盏沿,清脆地响了一声,他给这声音惊了一下,赶忙去瞧水,似乎还差着些火候。

“然而,不知为何,叶法如临终前却将他毕生制作过的所有机关全部付之一炬,唯独一件,因为实在太过精妙,连叶法如自己也不忍心毁去,最终便和散佚的《墨经》篇章一并交给了他的真传弟子。

“没有人知道叶法如留下的这件作品是什么样子,也没有留下名字。他的那位真传弟子在他死后突然销声匿迹,之后的数百年里,虽也有打着墨家名号的人物出现,然而无非是些沽名钓誉之徒,再也不曾听说过真正的墨家传人的消息。”

汤瓶里的水开始发出细细的哔剥声,正是将滚未滚的时候,沈苑急急提瓶离火,一手持了茶筅,在茶盏里随着注汤的方向击拂起来。谢忘书眯着眼瞧着盏里渐渐浮起的新雪般的乳花,叫了一声好。沈苑从开始注汤起便全神贯注地摒着一口气,见雪沫咬上盏便松下来,双手捧了茶盏,带笑奉给了谢忘书。

“谢先生请用。”

谢忘书接过茶盏,微微转侧一下,只见云脚细腻,水痕未现,便不绝口地称赞他技艺精进。沈苑却摇摇头,催他继续往下讲。

“谢先生还未说这与那‘游月宫’有何关系?”

谢忘书深深嗅了嗅杯中茶香,小心翼翼地呷了一口。

“叶法如留下的那件机关作品,虽未曾具名,然而他的生平奇闻之中,固以邀唐皇游月宫最为有名,也最为瑰奇。是以一听说万贤山庄的宝贝名为‘游月宫’,我便不自禁想起这件遗落的珍宝来了。至于究竟是或不是,这却不好妄下断言。”

沈苑便有些啼笑皆非。

“结果说了半天仍是谢先生的猜测,倘不是呢?”

谢忘书扬了扬眉毛,又饮了一口茶。

“倘不是,沈少爷可也没什么损失啊。只是若万贤山庄摆出的奇珍果然是叶法如的遗作,那定然是件震古烁今的绝品,要是错过了,也不知道这辈子还有没有机会瞧见咯。”

他连连摇头,啧啧有声,似乎沈苑已经错过了一场人间盛事,令他着实地嗟叹惋惜。沈苑已经猜到他的意思,便忍着笑顺着他的话往下说。

“谢先生既然这么说,那可少不得要去凑个热闹了。回来也好跟谢先生说道说道。”

前半句倒是在谢忘书意料之中,可这后半句怎么突然话锋一转,完全不按着他的话本走了?谢忘书一着急便脱口而出。

“诶?沈少爷这是不打算带……从人去了吗?”

沈苑故意露出点不解的表情。

“万贤山庄可不是就在玉皇山脚下?我从别馆走过去一刻半刻就能到,也不打算送厚礼,我一个人就成了。”

谢忘书心里急得抓耳挠腮,面上却又不好显露出来,剩的一口茶也有些喝不下去了。

“这……沈少爷总归得要个人帮着递帖执贽罢?”

沈苑笑吟吟地看着他,不说话,最后憋得他只得长叹一声,对着沈苑认真作个揖。

“……请少爷带我。”

沈苑慢悠悠往自己面前的茶盏里罗着茶,态度悠闲的样子。

“好说。”

【注】

·宋朝流行的喝茶方式主要是两种,煎茶和点茶。两者其实都是茶末子和着茶汤吞,和我们现在用沸水冲泡滤渣的喝法不太一样。虽然合作伙伴说比较倾向于取冲泡法做个架空设定……但我还是有点舍不得这个特别风雅的梗,就当这是个三种冲泡法并存的架空世界吧,对不起了伙伴!

另外两种冲泡法里,煎茶是从唐朝一直流传下来的(谢天谢地到了宋朝他们不再往茶里放各种奇奇怪怪的佐料了!)而点茶却是宋朝才兴起的新喝法,本身也算是一种士大夫阶层的“高雅”游戏。小沈作为家里开(删除)卖情怀(/删除)风雅饭馆子的人,会一点点也算比较合理啦。

…………但我其实还是想说,把它当做宋朝版的咖啡拉花,就可以了……。【当然以小沈的水平他打出奶泡就不错了,并拉不出什么花来【。

·真正的唐皇游月宫故事里面的道长叫做叶法善,是现实中存在的人物。叶道长在唐朝可是相当有名的,也有很多传奇故事跟他有关。但是在这里因为给人家编排了一些完全不属于史实的内容,所以出于和尹〇平一样的理由我就改了一个字,大家就当他是个虚构的人物好了……嘘。