欧罗大陆,圣别纪元后期。

血族女王莉莉安突然失踪,几乎同一时间爆发的怪奇疫病让人类数量逐年锐减,失去管控的血族加上疫病的席卷,让整个社会动荡不安。

将一切扭转的契机在于教会发现血族的血液竟是能治好疫病的良药。

从此,以血液为中心的利益旋涡将整个世界卷入了其中。

【创作交流群:691199519】

※某些嗜血血族和荔枝人都放飞自我了——

我也不知道我在写什么.jpg

总之就是鸟堡撒欢儿。

——————

0.

【这封信香香的!】

“是啊,毕竟是西雷寄来的嘛。”

【你这么使劲闻,是要把它吸进去吗?】

泽菲洛斯将烫金信纸从脸前拿开,有些愠怒地看了一眼挂在肩膀上的红色大蛇。之后,他提起笔,在新的一张信纸上认真地写着自己的回复。

“主人,您出席大会穿的衣服已经送来了。”轻敲了敲门后,银发的管家带着一套礼服恭敬地走进了屋。当他看见自己主人满桌的废纸团时,眉头微微皱起,轻推了推金丝眼镜。

于此同时,泽菲洛斯在信纸上签名后,检查了一遍拼写,如释重负地将笔搁下,缓缓松了口气。

【这是第十三封了!你一天都吃不了十三个人!】

斯佩妮用尾巴拍了拍自己主人的头。蛇的尾羽扫得泽菲洛斯鼻子发痒,他一把将蛇尾巴扒拉了下去,晾了晾信纸,小心地将它塞进信封里,站起身来抓住窗户边打瞌睡的小蝙蝠使劲晃了晃,把信封一交了事。

等候在一边的拉文终于开了口:“您又想踩点到吗?”

“怎么可能呢,父亲说一会儿来接我过去。”

【没见过你笑得这么蠢!】

“那您至少提前安排一下庄园里的事务吧。”

“你不是都安排好了吗?”泽菲洛斯笑嘻嘻地走到自己的管家身边,将他手里的那套礼服拿起来,在穿衣镜前比划了一下,“我去菲尼克斯堡参加集会,或许要待几天。哎……昨天教会出的事可真激烈啊,今天大会上的气氛一定很紧张呢~”

“是。”血仆的眼中闪过一丝担忧。

“我可懒得听。”泽菲洛斯将礼服上的领花整理了一下,与那颗鸽血红宝石同色的眼睛微微眯起来,“得找点好玩的事……”

——————

1.

【你爸怎么长得不像你啊?】

【这匹马能吃吗?】

【我们是要去炸鸡堡吗?炸鸡堡有炸鸡吃吗?】

……

“呃……我家的宠物话比较多,”泽菲洛斯从红色大蛇的身边挤出来,低声对一边憋笑的西雷解释,“我很少带她出来,还比较原生态……要不是因为怕她在家里闹腾……”

【原生态是什么意思?是说我的鳞片漂亮吗?】斯佩妮探过头来,冲自己的饲主吐着信子,眼中充满了“纯真”。

“……”泽菲洛斯把蛇头按回去,没有告诉她古老血族有“兽之舌”这件事。

“你的宠物,很活泼。”西雷温柔地对他笑着,迟疑了一下建议道,“但是你要不要控制一下它的食量……”

红色大蛇将近占据了马车内三分之一的位置,幸亏两个血族身材并不魁梧,好歹是能在剩下的半个多车厢内坐下——就是有点挤。

马车缓缓停下。可就在这时,大蛇忽然甩了一下尾。

【哇,好多鬼!】

而她倒霉的主人被一尾巴甩到旁边人的身上。泽菲洛斯捂着头,挣扎地从西雷的腿上爬起来,脸上的笑容已经有点挂不住了,他狠狠地拽了一下蛇尾巴。

“斯佩妮!一会给我闭嘴!”

-

一轮赤色的血月高悬于空,古老巍峨的城堡屹立在漆黑夜色之下。

泽菲洛斯从马车下来,仰头望向菲尼克斯堡,思绪又穿越回了四百多年前。那时,他只身一人前来寻找杳无音信的西雷,又带着满腔失望与悲愤而去。如今再回到这里,只觉得时光荏苒。

“泽菲,在想什么?”西雷柔和的声音从身后传来。

“我有些担忧今夜的会议内容……”泽菲洛斯轻叹了口气,“不光是古老血族一脉,连嗜血和残月都急召来菲尼克斯堡,肯定会有什么大事宣布吧。”

听了他的话,西雷也一瞬间有些沉默。

而此时,泽菲洛斯的脑子里根本想的不是嘴上说的那套,他的眼睛飞快地在四周瞟着,从那些陆陆续续赶来的血族脸上掠过,又飘向城堡外的布置,找寻着“有意思的东西”。他脚边,红色的大蛇似乎也怀着跟他一样的心思,找寻着所谓的“猎物”,之后在他的默许下悄悄游走,融入夜色中。

“西雷,你也到场了?好久不见,夜安。”

这时,一个熟悉的声音响起。两人的老熟人克劳伦斯·奥斯顿杵着手杖,缓缓地踱步而来。在看到和西雷站在一起的泽菲洛斯时,他扬了扬眉,不禁勾起嘴角:“咦,泽菲也和你一起来了啊!”

“夜安,奥斯顿。”西雷礼貌地点了点头。

“是的,奥斯顿先生,”一旁的泽菲洛斯挑眉笑起来,“我可是兑现了去年的承诺呢。”

“好、好啊!”这位古老血族不禁将手杖在地面上敲了一下,望向西雷,“真是一件好事!”

“所以,诺瓦欠的谱子……”

“哈哈!”奥斯顿脸上的笑容收敛回去,“他刚才也到了,你可以亲自去问问。”

“我不,”泽菲洛斯咧嘴笑着,眯起眼,“问您比较有趣嘛!”

西雷拉了泽菲洛斯一下,接过话茬来:“我们确实许久未见了,上次还是在去年秋季的舞会上吧?”

奥斯顿点了点头,从善如流地续上话题:“是啊。半年过去,被湖骸袭击的纳塔城都开始重建了。”

“可我总觉得……这片大陆的未来,早就向着深渊倾斜而去。”西雷低垂下眼帘,“我们无法扭转,无能为力。”

……

就在两位古老血族说着一些沉重话题时,泽菲洛斯——完全没有听进去!他根本没有任何伤春悲秋的情怀,也不想在什么世界的未来上伤神。今天明明是来菲尼克斯堡的日子,他还从来没好好逛过呢!

“泽菲?”就在走神的时候,西雷的喊声将他唤回现实。此时,奥斯顿也已经与两人告别,率先离开,其他血族也陆陆续续地向城堡中走去。

“快到时间了,我们赶紧进去吧。”西雷提醒着他。

泽菲洛斯向周围望了一圈,吹了个口哨,那条红色的巨蛇又游回了他的脚边,两人一蛇向那神秘古堡中走去。

“终于带你回来了。会议结束后,我带你去见一下家里人,”一边走着,西雷轻声细语地与自己的儿子说起之后的安排,“先见一下瓦尔爷爷……你之前也见过他,然后,我会向父亲打个招呼,让他见见你……”

想起百年前的经历,泽菲洛斯却只觉得头疼。他当时真是从奥斯顿那里打听到消息后,脑子一热就过来找西雷,完全没有意识到自己搞砸了会遭遇什么样的下场。

幸亏……幸亏掩饰得够好。

想到这里,他暗自松了口气,嘴角却悄悄地扬了起来。他现在可是合法合理地回到了这里,就应该做一些好玩的事情啊!

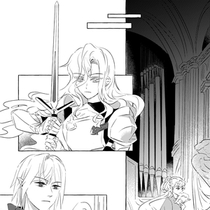

随着人流走到主堡的大会客厅后,泽菲洛斯在登记簿上签好了自己的大名,之后,他瞥了一眼已经落座的西雷,又瞟了一下附近的仆人与守卫……

转身就撤。

——————

2.

【喂,你听我说!这里真有意思!】

“嗯?有什么好玩的?”

【有好多好多小房子,比家里有趣多了!还有好多亮闪闪!】

“哼,毕竟是那些老家伙住的地方,就是豪华嘛。”

【耗子少,但是人类好多!可他们都不理我,好无聊!不如拉文好玩!】

“嗯……那毕竟是人家的血仆嘛,不理你很正常。”泽菲洛斯一边晃着腿,一边补了一句,“不能随便吃啊。”

【刚才我去外面玩,看到院里还有个很大的房子,里面全是那种拉车的四脚蹄子兽。】

“这里有马厩?倒也不奇怪……”泽菲洛斯转了转眼珠,“好!一会儿就玩这个!”

和自己的宠物有一搭没一搭的闲聊,泽菲洛斯坐在古堡的吊灯上,百无聊赖地看着下面走廊的佣人来来往往。而这些血仆……自然也不会注意到有个嗜血血族坐在插着蜡烛的吊灯上当秋千晃。

【对了对了,刚才我路过一个有人的房间,闻见了好香的味道。】

“好香的味道?那我们去看看!”

泽菲洛斯优雅地从吊灯上跳回地面,带着自己的宠物向那间屋子的方向漫步而去。

-

现在是开会时间,那些四面八方来的血族几乎都在会场内,偌大的古堡走廊内显得无比寂静空旷,月光从窗户斜洒进来,就像是留下一汪珊瑚色的浅池。蹑手蹑脚地躲过了古堡守卫和路过的其他血族,一人一蛇顺利地摸到了目的地——那间位于菲尼克斯堡的某扇华丽大门前。

淡红的月光勾勒着那两尊白玉独角兽雕像,它们忠实地立在楼梯两侧,守护着身后那扇的高大的门扉。那扇门上镶嵌着碧绿色的珠宝与金线,连门把手雕刻成一对极为精美的马首,用绿宝石制成的眼珠散发着淡淡的光。

“哇哦,看上去是个大人物的住所啊。”泽菲洛斯叉着腰望向那扇门,又与自己的宠物对视了一眼,“就是这里?”

【是啊!你闻见了吗?里面香香的!】蛇吐着信子,晃了晃脑袋。

确实,斯佩妮说得对,从里面传来了泽菲洛斯很喜欢的香味——那是人类少年的味道,柔嫩、美味、充满活力。但这扇非比寻常的大门,意味着那可是古老血族中某位大人物的私藏美酒,要是出了什么闪失,很可能……

但看看又没有关系吧?反正又不是过来加餐的,抓个人一起玩也不赖啊。

泽菲洛斯瞥了一眼两边的独角兽雕像,伸手在它们的翡翠色眼睛前晃了晃,又小心翼翼地走上台阶,端详了一下那对看起来就像附着魔法的门把手。

“斯佩妮。”泽菲洛斯轻唤着自己宠物的名字,对它打了个手势,蛇点了点头,潜入进一旁的黑暗中。而他则是整了整领子,轻轻地敲了两下大门。

“是、是谁!”门内立刻传出少年稚嫩的嗓音。也难怪他会紧张,在如此寂静的环境里,即使是轻叩大门的声音,都会显得格外突兀。

“咳咳……你好呀,”泽菲洛斯轻咳了两声,“我偶然路过这里,听见里面有动静。要一起出来玩吗?”

“不可以的,主人不让我出门。”

“但是一个人很无聊吧?”泽菲洛斯想了想,“反正他们都在开会,也没人看到你。”

“不行,我得听主人的话。”门中少年坚定地回答。

看来确实是某位古老血族珍贵的血仆吧。泽菲洛斯耸了耸肩,有些无聊地望了一眼四周,叹了口气。

“唉,看来只能我一个人去骑马玩咯。”

他话音未落,从门内就传来了刺耳的拖曳声,似乎有人从椅子边慌忙站起,紧接着,脚步声渐渐贴近。

“你要、要做什么?”门内的声音有些焦急,“骑马?”

泽菲洛斯一扬眉,咧嘴笑起来:“是啊,反正现在也没事做。听说啊……听说那间宽敞的马厩里都是漂亮的马匹,我真是好——好奇啊!可惜,只能我自己去啦!”他拖着长音编着瞎话,侧耳倾听着里面的动静。如他所料,里面那个少年似乎有点慌神,似乎已经走到了门边,声音明显是贴着门传到外面。

“请你不要随便动他们,”那少年劝告着,“那是主人的伙伴。要是被他知道,一定会很生气的。”

“没事啊,反正都在开会,我就随便玩啦!”

“等、等一下!哇啊!”门外的嗜血血族听起来好像马上就要离开,屋内的少年着急地想推门出去,而就在他的手碰到门的瞬间,那扇门竟然被从内往外推开了!一条红色的大蛇从他脚边快速地游了出去,吓得他不由得尖叫起来。

【开门啦~】斯佩妮邀功似的回到了主人的脚边。

也就在大门敞开时,其中的神秘少年才终于露出真容。这个纤细的人类少年有着一头柔软的金发,身穿月鼠毛皮制作的长衣,却赤裸着双脚,就好像一只从笼子里飞出来的懵懂金丝雀。

“好啦好啦,”泽菲洛斯端详了几眼从门中走出来的人类,冲他摊开手笑起来,“不放心的话,就一起来玩吧!”

说着,这个任性妄为的嗜血血族就迈开大步下了楼梯,和自己的宠物蛇嬉笑着跑开了。

——————

3.

“哦!这还真是件价值不菲的物件呢!”

有着粉白色卷发的青年举着手里的小剃刀,翻来覆去地看着,那眼神活像是个拿到珍奇玩意儿的小孩子。红色的大蛇绕在他的肩膀上,将递东西的尾巴尖收了回去,用头蹭了蹭自己的主人。

那把小刀上,细腻的黄金花纹与红宝石在烛光下灼灼生辉。红色的大蛇吐着信子,嘶嘶地似乎在与他交谈,而他也很开心地报以回应。

“喜欢啊?喜欢就带走!”

蒂埃里扭头看了一眼背后那古朴厚重的房门,想出言提醒“那可是萨诺长老的房间”时,那个我行我素的血族竟然就一阵风似的溜走了。

还揣着从萨诺长老屋里偷来的修眉刀,大概是吧,他也不太清楚。

这家伙,绝对会倒大霉的吧!

不放心才跟在后面的蒂埃里,心中这么默默地想着。

“小蒂!”蒂埃里抬起头来,看见那头格外显眼的粉发出现在自己前方不远处。

“我这么喊你可以吧?”那个自称‘泽菲洛斯’的血族冲他挥了挥手,走过来拽住他的胳膊,“我就知道你会跟来。来啊,一起玩嘛!”

——————

4.

一匹匹骏马在红月下奔跑,马蹄踢踏,它们顺润如丝的鬃毛与马尾随风摆动,矫健的身姿宛如夜间的精灵。

赤红的月华铺洒在不远处巍峨的古堡上,宛如笼罩了一层淡淡的红色薄纱,随着风的吹拂泛起细碎的波澜。

泽菲洛斯的心情很好。

和拉斯特的关系总算稳定、沉积了四百年的阴霾终于消散、名正言顺地踏进了菲尼克斯堡……这几个月内发生的事,除了旧宅随着纳塔城一同被湖骸破坏外,不管哪件都令他称心如意。可常年压抑下的放纵对他来说就像是一剂侵蚀神智的毒药,当几道精神枷锁解开时,轻松之上就会显露出一种类似于孩童的放肆。

他现在就是如此——只贪图一时快乐,不计后果。

也可能,他早就疯了。

感受着马背上那迎面扫来的风,嗜血血族伸手拢了一下被吹乱的长发,深呼了一口气。

“哈哈!骑马还是有意思啊!开会谁乐意去啊——”

泽菲洛斯情不自禁地张开双臂,发自内心地大喊着,而与此同时,一个弱弱的声音从他身前传来。

“你……你真不怕被抓到吗?把马厩的马全放跑,主人会很生气的!”金色的小鸟发出微弱的鸣叫声,随即又被揉了揉头顶的碎发。

“放心吧!”泽菲洛斯咧嘴一笑,他扬起自己的手,晃了晃手指,红色的月光从指尖透过来,映在他血色的眸子里,“反正主谋是我,你就是无辜的小人质罢了。而且……他们也得能抓到我?”

毕竟,他用得最熟练的就是那招“血风”了。泽菲洛斯对自己的逃跑技术非常有自信,天地之间,只要有风的存在,他便能无所忌惮地来去自如。

他本来就应该是不被拘束的风。

白色的骏马像个春夜的精灵,被春风之神所亲吻,在古堡花园中踏着悠闲的快步,蹄子与石砖触碰,发出清脆的声响。这些马儿平时在马厩中养尊处优,一被陌生人放出来,反而有些无所适从,跑累了便悠闲地在古堡中散步,要么就是啃食着草坪上的花。

可这副悠闲的状态并没有持续多久,古堡中的仆人们迅速察觉到了异样。

“瓦、瓦尔大人养的马?怎么全都跑出来了啊!”

“等等……那马背上的不是蒂埃里大人吗!”

“快、快去找瓦尔大人!”

嘈杂的声音逐渐增多,就像是夏日喋喋不休的鸣虫,泽菲洛斯“嘁”了一声,伸手摸了摸蒂埃里的头发。

“一会儿好玩的可就要来咯!”他的声调之中完全听不出一丝慌张,反而颤抖地像是等待着惊喜的小孩。

“……你可别——”

蒂埃里刚要出言劝告,身后立刻就传来破空之声,一道红色的影冲泽菲洛斯的方向袭来。

那是一根血红色的鞭子。

“坐稳了!”

“你别吓到诗嘉古尔!”

仍然是充耳不闻,嗜血血族猛地夹了一下马肚子,抱着金发的人类少年,拽着银白色的鬃毛猛地俯下身去。那锐利的赤色长鞭擦着他的发梢刺了过来,紧接着在空中转了个方向,作势要缠住泽菲洛斯,也就是在这同时,那名为“诗嘉古尔”的白色骏马嘶鸣一声,箭似地向前冲去,让那长鞭扑了个空。

“哈哈哈!”侥幸绕过一劫,泽菲洛斯带着胜利的微笑直起身来向后一望,又兴奋地对怀里的少年说道:“你看,我就说他追不上我!”

“■■!别闹了,快停下!”

刚才还在说笑的泽菲洛斯,忽然觉得心脏被狠狠地攥着,浑身血液骤然被冻住。那个没被任何人喊出口的真名,就像一道炸雷轰然响起。

“……西雷?”

视线之中,和那位背着手怒气冲冲的老者站在一起的,是他无比熟悉的人——忧心忡忡的西雷。

可恶,这样不就像是淘气被抓到的小孩了吗!

——————

5.

丢下一句“好好反省,回头跟你算账”的话后,精心饲养的马和血仆都被“拐跑”的瓦尔将禁闭室的门关上。

泽菲洛斯坐在小黑屋里,砸了咂嘴。

“斯佩妮,你在吧?”

【哈哈哈你好逊啊被抓现行了吧!】

“你小点声,这帮古血都听得懂。”他竖起手指,比了个“嘘”的手势。

【不早说!?】

“别、别拿尾巴扇我!”

【那你打算什么时候走?五分钟后?】

“不,还不是时候,”泽菲洛斯换了个舒服的位置半躺了下来,悠闲地打了个哈欠,“还没待够呢,不着急。”

“我还没在西雷住的地方过次晨呢。”

【你爸住卧室,你住小黑屋!】

“四舍五入,不都一样吗。”

雇一个保镖最开始是阿沙尔提出来的。

“你难道不觉得你的发际线又后退了吗?”他小小的身体陷在沙发里,两条腿搭在外面晃来晃去,用悠闲的语气说出并不悠闲的话。

“一定是你看错了,你总是这么恶毒,所以才见不得别人的好。”我不想承认这件事,即使我也知道梳妆台上有多少银白色的发丝。

“我听说人类压力大就会掉头发,”尼娜把安娜抱在怀里,黑色的羊羔蹬着腿想要从她的怀抱里挣脱出来,抱歉了安娜,这我实在帮不上忙,所以我连她的话也阻止不了,“古斯塔一定是到了该烦恼的年纪了。”

她话音刚落阿沙尔便爆发出赞同的笑声,他们俩哈哈大笑,显然他们的快乐建立在我的痛苦上。

“好了!两位大人,”我不得不提高音量才能在他们单纯又恶毒的笑声里找到自己的声音,“体谅体谅我,我要管这么大的庄园还要担惊受怕会不会被猎人找上门来!”

我清楚地看见阿沙尔和尼娜眼神交流了什么,当那双蓝色的眼睛和那双红色的眼睛对上视线我就知道他们又要出主意了,于是我靠在柜子上等他们开口。

“那你为什么不去雇个人来保护你呢?”

从阿沙尔嘴里还能吐出这么正经的主意实在是我没想到的,我晚了一两秒才应上他的话,“你说的还挺有道理。”

“对自己的弱小有自知之明不是什么丢人的事,”他从手边柜子上的玻璃碗里捡出一块巧克力剥了锡纸包装丢进嘴里,“对残月来说这非常方便,不然你们的钱留在手里下崽儿吗?”

但是他说的话还是那么难听,我只能勉强地使唤自己的面部肌肉——即使它们在抗拒这件事——对他露出一个机械的微笑,“感谢你的指点。”

——————

几经打听我得到了一位猎人的地址,虽然猎人们大多也敌视血族,但这位据说至少不会发了狂一样的看见血族就动手。看来还是很有希望的,我将写有地址的纸条揣进口袋看着马车窗外景色后退的速度逐渐放缓,最后停在英格丽诗·阿忒利亚家的门口。

这里远离市区但不至于荒无人烟,对于猎人来说是个不错的藏身之处,既可以保持必须的人际交流也不会太引人注目。我走下马车和车夫打过招呼,马蹄声和车轮滚动的声音在我身后响起并越来越远,阿忒利亚的房子被铁制的栅栏围着但没有上锁,从外面可以看到房子里的灯光亮着,看来她在家。我推开大门走进院子登上门口的台阶,我将手杖夹在腋下抬手敲响了这扇看起来十分沉重的木门,但是门板却发出的沉闷的响声,想必它的主人在里面加装了一些金属,考虑到这座房子的主人身份,这是个十分合理的决定。

过了一会儿门板上的小窗被打开,一双蓝色的眼睛用算不上友善的目光打量着我,女人低沉而充满威吓的声音传了出来,“……你是谁?”

“请原谅我的唐突拜访,”毕竟有求于人,我摘下帽子对她露出礼貌的微笑,“我的名字是古斯塔夫兹,我来是想和您谈一桩委托。酬劳您可以放心。”

在门后的猎人就像一头潜伏的猛兽,她的双眼仍没有放下警惕。我曾和几位猎人擦身而过,但如此被紧盯着还是头一次。我感觉自己就像以前打猎时被盯上的兔子,但我毕竟不能真的成为兔子,于是我仍旧维持着微笑尽力不让她看出我的不安。

她就这么打量了我一会儿,而后开口道,“你是血族?”

好吧,她一眼就认出了我的身份,但这也是迟早的事,“对,我是残月血族。”

“不怕我把你卖去教会?”

“那你现在还等什么呢?”

从门后传来一声轻笑,她紧皱的眉头终于舒展开,“进来吧。”她拉上小窗的拉板,在门锁里机械零件相互碰撞的声音后猎人的家门终于向我敞开。

身材高挑的金发女人侧身站在门口等我进去,她一手放在腰上另一手垂在身侧,因为她的动作她的衬衫袖口上提露出她有着几道伤疤肌肉结实的小臂,我相信只要她想她随时可以徒手拧断我的脖子。

“请坐吧,”从玄关的走廊进去便是客厅,壁炉里的柴火尚在燃烧,而不远处的摇椅没有停下摇晃,有人刚坐在那里,“想喝点什么?”

“不,我家离这里不算近,过一会儿我的车夫就来接我,我赶时间。”

“没关系,至少喝一点水,不然显得我一点礼貌都没有。”她说着离开了客厅,剩下我一个人坐在沙发上看着那渐渐静止的摇椅。

这是个装潢还算不错的房子,暖色的壁纸在壁炉里的火光的映衬下更显温暖,除此之外没有过多的装饰,显而易见的实用主义者的房子,这个客厅里只有必要的桌子、沙发。不过窗台上的几本书凌乱的叠放在一起显得和这个整洁的客厅格格不入,窗框被铆钉结结实实的钉死,除此之外桌子上放着分别装有不同内容物的杯子,其中一个散发着让我感到十分熟悉的味道,还有墙角供人蜷缩休息的吊椅里面搭在边缘的男款的衬衫,毫无疑问这个房子里还生活着另一个人。沙发上在我坐着的地方旁边凹陷下去,那么在我进来前另一人就坐在摇椅或我身边……

“那么你想谈什么事?”阿忒利亚将装着水的杯子放在我面前,她拿起桌子上其中一个杯子自然而然地坐在沙发的另一边恰好填上了那处凹陷。

“我想要雇一个猎人来保护我的安全,”我没有去拿那个杯子,它就放在那个没有人动的装着别的液体的杯子旁边,“你也知道残月血族实在很难保护自己……”

“我知道,我也看得出来你开出的价格会非常可观,但,”这个转折让我的心里咯噔一下,她耸了耸肩,“很抱歉,我已经在保护另一个了,没有办法同意你的委托。不过我会为你保密。”

我从一开始就没打算一步到位,被拒绝也是意料之中,只是她的理由让我有些意想不到,我忍不住偷偷瞟了眼那已经不再摇晃的摇椅,“毕竟优秀的猎人谁都想接触,虽然很遗憾但也没办法。”我站起身向她伸出手,她也并不在意地伸出手同我相握,“我也会为您保密,今天的事不会有其他人知道。”

“谢谢。”

我一无所获的离开了阿忒利亚家,当马车门关上后我望向窗外却猝不及防地和房内的一双祖母绿的双眸对上了视线,黑色短发的年轻男子看起来不过十七八岁,他微微皱起眉头而后拉上了窗帘。他虽然长相同英格丽诗一样漂亮却和她并不相似,我想起客厅里无人问津的杯子里散发出的若有若无的血腥味。

或许也并不是一无所获。我用手杖敲了敲车顶,马车开始缓慢地移动。

*单人剧情

*谢谢神的愿望体验卡

*来不及修文了先发为敬

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

凯恩醒来的时候已经是春末。以前的猎人同伴告诉他,帕尔默神父救了他。然而不论是帕尔默神父还是摩尔德都已经不知所踪。

在他昏迷期间似乎发生了很多事情。

听说斯奎尔家花了很多钱雇佣猎人,教会附近出现了大量的血族,就连神圣的成年仪式都出现了骚动。街上的流言蜚语说什么的都有,他一时难以理清头绪。最终还是决定先前往梵德姆村和斯奎尔农场看望下孩子们,好久没和侄子侄女们联系了,不知道他们情况如何。

已经无法在白天行动这一事实还是令他感觉到十分不便。以前时差颠倒只是为了狩猎,现在是没得选择。人类的美食也无法令他产生食欲,带上路的行李中包括一只蒂姆留下的月鼠。不止一次,他在将尖牙抵在月鼠薄薄的皮肤上的时候感觉到内心涌起的怪异感觉。渴望血液,无法满足,如果手中的是人类他一定无法控制自己。为此他感到一阵难过。

行至森林,他找到了几个月前与帕尔默神父和摩尔德同行时躲藏的地方,打算就在那些地方度过难熬的白天。他的力量比过去还要强大了,一边适应着自己已经冰冷的身体,一边重新捡回生存技能。

路途需要一些时日,天气也渐渐热了起来。就在5月刚到的那一天,他在半梦半醒间,听到一个声音。

“你的愿望,是什么?”

他的头开始痛,内心却十分平静,过去的事情重新展现在他眼前。

幼时父母身体不太好,很早就离开了凯恩兄弟。空有贵族的姓氏,家里其实早就已经是个空壳。哥哥勉强把两人拉扯起来,终于到可以平稳生活的时候,又遭遇了吸血鬼的袭击。凯恩接过了家里主心骨的重担,在血腐病开始肆虐的世界里为哥哥的两个孩子遮风挡雨。然而不幸还是降临了,孩子们得了病。后来是怎么踏上猎人这条路的呢?生活在纳塔城的人们都和猎人工会有这样那样的联系,他能得知的最有效率的生存方式,就是加入工会成为一名猎人。

最初也是磕磕绊绊,储血器还在战斗中被破坏了。要不是有可靠的前辈在,他早已是一具尸体。因此不得不再进行一次手术,埋入第二枚储血器。之后就是各种惊险的活计,他为孩子们狩猎到了足够的良药,又赚了些小钱,修缮了家里的老房子。直到后来自己也患上了病。

这个世界一步一步走到如今,他活得最幸福的时候还是哥哥还在的时候,一大家人聚在一起,为生活发愁,为生活快乐,虽然辛苦,收获却也足够,那时的自己仿佛有用不完的力气,想不完的主意。

如果时间停留在那个时候多好。如果回到那个时候不要再变了多好…………

头脑似乎又昏沉了下去。骨骼和肉块自行扭动了起来,剧痛一波一波侵袭着他。明明没有动,他却觉得山洞内一阵天旋地转,摔倒在地上,力量从身体里一点一点抽离。

费力爬到行李边取出火种点亮火把之后,他终于看清了自己的双手。

那是少年的双手,纤细而修长。

再往下看,身体也是少年的身体,身上的衣服因为过于宽大而耷拉在他身上。拉起衣服检查了一下,腹部的伤口和破洞都消失了,除此以外没有异样。

他难以置信地摸了摸自己的脸。原本满是胡茬的下巴一片光滑。

这不是梦,是现实,他紧紧皱着眉头,靠在冰凉的山壁上缩成一团。

在死腐病发作的那段时间他其实想了很多。是就这样离开世界,把存着的血液卖了让孩子们有段不用愁生活的日子,还是自己也变成血族,去考虑未来要如何生存?如果只是安于残月血族的身份,他不再有强大的力量,就无法在乱世中靠自己的双手获得比“活着”更多的东西了。但血族可以靠血液获得力量,他若无法抵抗这种诱惑,身份就将从猎人变为猎物。猎物要生存下去,就要继续永无休止地掠夺。

就在他犹豫的时候,身体的状况令他陷入了很长时间的昏睡。在那段时间里因为情势所迫,蒂姆用自己的血液转化了他,将他从死亡的悬崖拉了回来。虽然变成残月血族也可以再考虑未来要如何行动,但现在的身躯让他陷入了一阵懵,大脑空白了好一会儿。

事到如今,只有去信得过的地方求助了……

凯恩揉了揉自己的脑袋,勉强整理好行装,从山洞探头看了出去。

漆黑的天穹上有什么东西垂落下来,远处还有浓雾涌动。直觉告诉他这些东西非常不妙,而且现在的身体不像从前那样强壮有力,他当机立断朝农场的方向跑了起来。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*古神的降临原本赐予了血族力量,但是凯恩的愿望与之产生了奇妙的反应,在他的身体逆生长的时候,力量也被逆生长了。

被带来参加所谓的“宴会”时,系莱茵并没有想到这个宴会的场面会如此的让人脸红心跳,她想的是在金碧辉煌的殿堂里面觥筹交错,就如图教会上次开在百合花广场的晚会一般,虽然她没有被分配到附近,可是隔着很远也能听到悠扬的音乐,仿佛能看到人们华丽的舞姿。所以在坎来接她的时候,她以为'父亲'只是来弥补一下她的遗憾,虽然坎不去提及,可是系莱茵知道父亲总会猜到她的想法,并且将她的遗憾一一填补,她是如此深信着。

可谁来告诉她,眼前发生的又是什么?

那叠在一起的赤luo的肉体,紧紧嵌合难舍难分的唇舌,不断的、让人异样的声响,肉眼可以触及的地方无论什么样的搭配,男男女女都放纵的起伏。离她最近的地面上还有可疑的ye体。

鼻尖萦绕着幽幽缠绵的香气,像是要掩盖什么,又像是要引起什么。

穿着比自己睡衣都还单薄的布料,系莱茵恨不得把自己整个人都缩在坎的斗篷下面,她甚至大不逆的想着要把坎的斗篷扯掉披在自己身上,手上暗暗加劲。

坎低头,感受到系莱茵的小动作,却没有理会,他环视周围,寻找他想找的人。倒是一边穿着蓝色篷篷连衣裙的高个子女性注意到了系莱茵,他微微弯下腰,和从坎斗篷里暗戳戳掀开一角往外看的脸红少女对上了眼。

“你好啊…小女孩”低沉的问候从那人的嘴里吐出“我是艾维斯,你呢?”

“!”系莱茵吃了一惊,她发现这个有着齐肩柔软红发的人并不是女人,而是实打实的成年男性!虽然自己的父亲也身着女装,可很显然坎在打扮上毫不上心,他不过是找了一条老气横秋的绿色长裙套上,然后用斗篷一盖便自觉已经换装。可艾维斯不是,他的穿着华丽而繁重,脸上还有着轻微的淡妆,带着长沿礼帽,如果不是他完全不掩饰的喉结和低沉的声线,即便是身形相比其他女性确实有些宽硕,也完全可以说是一位非常美丽成熟的女性。

“你,你好!我是系莱茵…”对方身上的气势和父亲很像,但不知是不是女装的缘故,她总觉得比起父亲,艾维斯似乎要更加温和一些,加上他之前与坎的对话,系莱茵弱弱的问:“你…你和我父亲是朋友吗?”

“朋友?艾维斯的声音很低,就像是害怕惊扰什么小动物一样“…我想是的,我是你…父亲”他说到父亲这俩个字的时候表情有些微妙“…的朋友,那你呢?小女孩,你又为什么被他带来这里?”

系莱茵暗暗的抓紧了坎的斗篷,身子往前探了探“我也不知道…”眼睛一下子看到在艾维斯身后交叠在一起的人影,努力的把视线全部集中到与她对话的人身上,问道“艾维斯先生,你和父亲很早就认识吗?我第一次见到他有朋友”说着声音便小了下去“父亲很少和我提及自己的事情…我也是第一次看到可以和他交谈的人,很高兴认识您!”

“我也很高兴认识你”艾维斯点头“说实在我看到坎带着你也吃了一惊,身为古…”艾维斯看到坎扭过头来对着他摇了摇,于是换了个说辞“孤独行动的人,我也没想到他会有个人类女儿。”

人类女儿这种显得有些多余的说法让系莱茵感觉到一丝别扭,不过比起这个,她有更加好奇的“您是怎么和父亲认识的!还有…父亲他平常会做什么,您知道吗!”

这些问题显然不像是处于女儿角色的人会问出来的,更像是一个陌生人在试图了解另外一个陌生人,若是父女关系,这未免有些太生疏了,艾维斯短暂的沉思了一下,还没等他想好怎么回复,便被接下来的行动打断了。

坎发现了他要找的那个人。

他弯腰把缩成一团的系莱茵卡着胳肢窝托了起来,这种动作比起托人,更像是托一只巨大的猫咪“稍微等我一下”对着艾维斯说完,便丢下他径直往目标走去,斗篷的一端还被系莱茵抓在手里,拉扯时露出裙子以及黑色高跟鞋。坎没有走的很快,长裙限制了他的行动,却走的很稳,穿着高跟鞋也没有影响 ,不过系莱茵在慌乱中根本没有注意到这一点,她被平稳的托到一个人面前,然后放了下来。还没等她站立住,便感受到一道极其强烈的视线投在了她的身上,如同被最凶猛的野兽盯上了一般,即便她低着头甚至是没有看见对方,都已经寒毛倒竖头皮发麻,人类的第六感发出尖锐的警告,让她赶紧逃离危险,即便这只是一道目光,仅仅只是一道目光。

一秒,又或许是几分钟,几个小时,直到头顶被一只宽大的手盖上后,那种让人害怕的情绪连同怖人的视线便消失殆尽了,取而代之的安心感让人也逐渐能收到到周围的声音。

“这是系莱茵”手的主人说道“薇帕拉,我想在这种地方,她是个不错的人选。”

对面沉默,系莱茵被按着,她只能低头看着地面,除了坎的黑色长袍,便是那金贵华美的长裙一角。

这是个女人,她猜测, 并且,光凭这一角布料就可以看出,这是个极其奢华富裕的人,她从未见过如此细腻的布料,即便是在这种不太明亮的地方,它也显示出惊人的光泽,似乎本身就在发光一般,不知是何等稀有的材料制成。

对方没有很快回复坎的话,看不到二人的表情,话音落下后的沉默便让人觉得煎熬,系莱茵等了一会儿,才听到对方的声音。

“坎”

像是有颗洁白的珠子掉入水面,在光滑表面与水接触的一刹那后荡出阵阵波纹,回响在耳畔的这声如同水墨般迅速晕染在脑海,便是摄魂的塞壬也发不出比她更让人难望的声音了,与之一同涌起的是胸膛中激烈的情绪。

这种情绪用一句话来说就是:

太好听了!

这是系莱茵听到后最直观的感受。

她克制住自己抬头的欲望,却被一柄长扇轻轻抵住了下巴尖,坎的手不知何时放开了,对方稍微使些力,系莱茵的头便被托了起来,视线一一滑过堆积的裙摆,纤长的双腿,一手可握的腰肢和高耸的胸脯,滑过女人的脖颈,下巴,红艳的嘴唇,尖窄的鼻梁,最后坠入对方的眼眸。

民间编撰的传说中,希腊神话里的蛇发女妖,“有死者”美杜莎有一双动人心魄的美目,凡是和她对视之人,无一例外会被夺取魂魄,变成一尊石头雕像。

系莱茵觉得自己大脑已经停止转动了,在最后的意识里,她告诉自己——

你的魂魄已经深陷紫与红的漩涡里面无法离开,而身体,则将变成无主的废石,再也没有了意义。

—————————————————

送完系莱茵,坎回到了同伴身边,伸手挥了挥四周缠人的香气,脸上不辨喜怒。

艾维斯把手臂搭在坎身上,身旁不知何时站了一个年轻女孩,编着漂亮的麻花辫,眼睛滴溜溜的到处乱转,见坎走过来,更是毫不羞涩的打量着来人,眼神清澈而自然,比起之前一直躲在斗篷下的系莱茵,她看起来更加的天真有活力。

坎注意到了对方。

很年轻的血族小孩,从样貌上看和系莱茵差不多大,他想。

“坎,这是我的子嗣,维奥拉。”肩旁的鬼亲切的介绍“才刚成为血族”

“看得出来,她被你保护的很好。”

坎把手放到嘴上轻笑了一下,他还能闻到手掌心那熟悉的,来自人类的香甜气息。

“你好,维奥拉小姐,我是坎。”他笑着和朋友的子嗣介绍自己。

谈笑间,坎吹开掌心残留的气味,像是吹走一片灰尘。

…

寿命短暂的人类,永远也看不到长寿一族的相处的场面。

…