欧罗大陆,圣别纪元后期。

血族女王莉莉安突然失踪,几乎同一时间爆发的怪奇疫病让人类数量逐年锐减,失去管控的血族加上疫病的席卷,让整个社会动荡不安。

将一切扭转的契机在于教会发现血族的血液竟是能治好疫病的良药。

从此,以血液为中心的利益旋涡将整个世界卷入了其中。

【创作交流群:691199519】

内含拉斯特的盒饭。

——————————

拉斯特站在温德庄园的大门口。

圆月悬挂在漆黑的天幕上,夜色下,庄园大门紧闭,但隐隐从其中飘来一阵花香。

百年前,他也曾停留在这庄园门口,等待一个人。

百年后,这座庄园已经与之前有着截然不同的改变,那些荒芜的花坛中早已种满了大片大片如云般的粉色玫瑰,花期还未过,甜香的气息的初夏微风徐徐从庄园内吹来,摇得外面的树木哗啦作响。向庄园内望去,还能看到那座尖顶建筑中闪动的光亮。

就在这时,由远及近地传来一阵嘈杂声,紧接着,庄园的大门被推开。

“哎呀,久等了。”

一个粉白的影子从敞开的大门内悠哉地走出来,他看见等在门口的拉斯特,不由得翘起嘴角一笑:“等急了?”

而拉斯特只是将别在腰间的长剑抽出来,指向对方的脖子。

“你又迟到了。”他冷淡地开了口。

“毕竟要收拾行李啊,而且我的好管家一直在挽留我,说得情深意切呢,”泽菲洛斯瞥了一眼那银光闪烁的剑锋,又嬉笑着看着面前的拉斯特,“以及,总得让我分完‘遗产’吧?”

而大门边,也适时地响起一声轻微的咳嗽声。

拉斯特的目光向大门瞥了一眼,看到那倚在门边的白发人类——或许那种异变已经不能称之为“人类”了。之后,他又看着面前嬉皮笑脸的粉毛吸血鬼,将长剑收了回来:“走吧。”

说着,他向庄园外的林中空地走去。

这是约定。

“我说,你还当真了啊?我们真的要——”

泽菲洛斯话还没说完,拉斯特一剑就已经向他劈来,他连忙侧过身去,但还是被刮掉了几根头发。

“你还真动手啊!”虽然知道对方的性格,但上来就打还是太过于“着急”,泽菲洛斯撇了撇嘴,将腰间的刺剑也抽出来迎击。

“这是你要求的,”拉斯特一边说着,手下的剑却并没有慢下来,深色的披风随着动作而起伏,像极了他身后伸展的黑翼,“难道你又是在骗我?”

百年前的谎言,直到去年秋天才在演武上被戳破。

泽菲洛斯灵活地闪过剑锋,眯着眼盯着对方的动作:“你现在仍然选择相信我,才是我最大的赢面吧?”

剑锋夹挟着风声,直奔泽菲洛斯持剑的右手劈来。

“可能我从一开始,就被你的毒牙钳住了。”

血族的身影在一瞬间从拉斯特面前消失,紧接着,那如天鹅绒般柔软的声音从身后传来:“如果这次你没被毒死,你还会选择做什么呢?你们的首领,西比迪亚已经死了。”

拉斯特用另一把短剑格开刺剑,眼神之中却有些无所适从。

“我不知道。他留给我们的祝福还存在,但我不知道能做什么。”

“这么迷茫,你真能赢过我吗?”泽菲洛斯轻笑着一闪身,玩乐似的从拉斯特身边跃开,“我啊,早就想好了。”

“这座庄园,我已经交给拉文了。反正人类也变成了不能吃的东西,就让他一代代传下去吧,连同我的名字一起。”泽菲洛斯瞥了一眼庄园门边的管家,“我还将财产的一部分投资给那些研究新食物的血族研究者,剩下的,就交给他们吧。”

说着,泽菲洛斯伸了个懒腰,看了一眼头顶的圆月。

“我想去到处看看。”

说着,他向拉斯特伸出手来。

“和我一起走吧。”

拉斯特看了泽菲洛斯一眼,意兴阑珊地将剑收了回去——他早就知道,这是一场分不出胜负的对决。

他沉默地看着对方,伸出手来,将泽菲洛斯的手握住。

正如在那个寒冷的冬日,他与泽菲洛斯踏上了一段并不漫长却充满意义的旅程。而这个意想不到的夏夜里,他们将一同度过更漫长与悠久的时光。

毕竟,血族最不缺的就是时间。

——————————————————

总之就是小情侣决定满世界旅游啦——

虽然中间还有很多空没补但是打上卡真是太好啦——

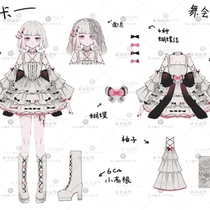

接在一章的结局之后,顺便补充了一下雷伊的背景设定(懒得画了)

顺便简单交代跟米哈伊诺的关系,更具体的部分就看米哈中之人什么时候把漫画产出来【?

一章部分见→http://elfartworld.com/works/9230194/

【预警】

☆内有部分可能会让人不适的恶心、血腥描写☆

☆非正经文手,只有小学生水平☆

————————————————————————————

“轰——”

散发着恶臭的淤泥混合着沙土冰块等各种无机物……以及已经不知道来自何人的断肢所聚集而成的湖骸,此刻终于无法再保持它的巨大体型,瘫倒在地。

天空开始泛起白光,就像是为了庆祝这惨重代价换来的黎明一般,雪停了。

巨大的怪物在猎人们持续不断的攻击下四分五裂,这是属于他们的荣耀。

一周。

从发现湖骸活动的迹象到猎杀湖骸只不过过了短短一周,这一周内对其活动路径上所造成的破坏已经超过了疫病,人们还没来得及分享这份胜利的喜悦,就发现沐浴在晨光中的一些同伴已经不会再回应他们了。

柔和的光照亮世界,晶莹的雪像被子一样盖在他们身上,却盖不住那红色的鲜血。

这是一场惨痛的胜利,湖骸就与当年的疫病一样,宛如天灾般突然降临。

雷伊看着作战的同伴们从喜悦转为愤怒与悲痛,听着周围人哭泣的声音,他被冰冻的大脑才开始运转。

虽然恶臭几乎掩盖了一切味道,但披风上的黑色污渍混着的红色就跟在雪堆上看到的一样扎眼。他不敢去确认脚下踩到的柔软物质究竟是什么,因为光是在视线范围内就有各式各样的器官,甚至湖骸残余的意志还想要去控制那些已经破碎得不成样子的尸块……它们蠕动着,在内脏中穿行,它们占据了一个头颅,眼球被挤得爆出眼眶,流下的黑色淤泥还在试图把附近的肉块接在一起……然后即被一位猎人用手中的武器连带骨头一起砸碎。

“我很抱歉。”那位猎人低声说道,接着又麻木地继续敲散下一团粘稠的肉块。

“唔呕……”

雷伊闭紧了嘴开始往外逃,他要是再有任何一个多余的动作一定就会当场吐出来。之前在激烈的战斗跟夜色的掩盖下他可以忽视那些他不想去在意的东西,可当一切都被揭开后,现实不停捶打着他。

他最终还是在不远处的小巷子里吐了,因为在他停下以为已经没事的时候,他发现他踩到了一根已经僵硬的手指。

巷子里还有一位早就来到的客人,他被积雪覆盖,安静的躺在地上。

雷伊没有选择继续打扰他,在把胆汁都吐出来之前,他又逃离了那里。

那位客人身上多了一件脏兮兮的白色披风。

对不起,请安息吧。

他只能在心里默念着,一路狂奔,直到他能看到那辆黑色的马车。

……

入夜,蓝色的星光在纳塔城的地面上亮起,每一盏长明灯都象征着一个消逝的生命。

雷伊爬上黑色马车的顶部坐下,在城外看着那些蓝色的银河,他没有理由,也不需要去参与那些葬礼。

“……夜晚越来越长,好像快到冬至节了吧。”

“嗯。”

雷伊回忆了一下时间,米哈伊诺给了他肯定的回答。

那本应是要庆祝的日子,可是对雷伊而言,两年前的这一天他永远无法忘记。

——————

那天,也是大雪刚停。

雷伊拖着还没好的伤用最快的速度往家里跑,因为弟弟凯尔还在等着他。

他本想给卧病在床的弟弟一个惊喜,带着吸血鬼的血液回去自豪地跟他说:“凯尔!瞧我给你带回来了什么?”

可是他只从公会的老猎人那里学了一些皮毛,即使他真的坚持不懈,从传言中的蛛丝马迹摸到了名叫“米哈伊诺”的吸血鬼家中,还是被狠狠教训了一顿。

好在对方似乎心情不错,答应会出钱帮他购买别的吸血鬼的血,还帮他治疗了一下伤口。这对于在困境中的他来说无疑是将他拉出泥潭的希望!于是在休息了一晚上可以下地走路的时,他便立刻动身赶回家。

凯尔一定等急了吧,他想,毕竟算上出门的那天,自己竟然已经三天都没有消息了!

雷伊迈开腿不停地跑,累了也只是稍微歇一会儿,他不敢耽误时间,他也只有跑得快这一个优点了。

终于到中午的时候,他看见了与弟弟相依为命生活了几年的家。

“凯尔!猜猜我给你带回来了什么?”他迫不及待地推开门宣布,可是门却只能推开一半,雷伊愣了下,习惯性往床上看去,只有乱糟糟的床铺,当他视线再往下移的时候,那个熟悉的身影趴在地上。

“不!!凯尔!凯尔!!”他抱起来呼唤着弟弟的名字,可是弟弟却一言不发,只有被压在他身下的铅笔缓缓滚走。

“坚持住……我现在就去让他救你,凯尔,坚持住……”

顾不上休息,雷伊匆忙把弟弟的东西收拾好,又给他穿上了最厚的大衣,然后也不管被打翻在地的水壶,背着弟弟凯尔又踏上返程。

雷伊拼了命的跑,一刻也不敢休息,弟弟似乎也知道自己应该抓紧哥哥似的,一开始雷伊还要跑一段就调整姿势,之后他已经不需要这么做了,弟弟自己抱着他,不会轻易掉下去。雷伊不敢耽误时间,累了就走一走,没那么累了又继续迈开腿使劲跑,毕竟他只有跑得快这一个优点了。

这段路花了他开早上离开时数倍的时间,他不能休息,即使口干舌燥头晕眼花,他还在咬牙驱使越来越重的双腿不挺向前走。

“就快到了……凯尔……坚持住……”

他不敢停下,他不敢让自己停下,他害怕停下之后有魔鬼会摧残他的意志,他只能不停向前,向前,向前……天空从蓝色转为红色又转为黑色,弟弟似乎也要抓不住他了。

“不……凯尔,就在前面……那座山顶上……坚持住……求求你……”

他不敢回头,似乎只要回头他就会永远失去弟弟一样,手已经麻木,脚也失去知觉,他只能靠着大腿强行驱动双脚前进。

“我能看见了……那灯光……”

雷伊照着自己的印象在树林中前进,他隐约都能看见穿过结界的漏洞之后那座古堡的样子,黑暗中亮起的灯光就是他此时的希望。

“米……米哈……米哈伊诺!”

雷伊看见那点着蜡烛的古旧的大门时,突然浑身又有了力量,他又调整了一下弟弟的姿势,让他不会掉下来,一边向那边跑一边大喊着古堡主人的名字,门也意料之中的打开了,穿过黑色的管家身边,他看见了那个面无表情的苍白人影,红色的衣袖就像是在宣告终点。

他不顾一切地冲过去,紧绷的心放松之后失去了全部的力气。

雷伊甚至不知道自己是什么时候晕过去的。

再睁开眼时他躺在柔软的床上,四肢都传来剧痛,比之前被管家打了一顿还要疼,可他还是坚持着坐起来,发现米哈伊诺就在不远处,他迫不及待地开口询问,喉咙传出有些沙哑的声音:“我弟弟……我弟弟他怎样了?”

他只记得米哈伊诺看向他摇了摇头时大脑一片空白。

——————

在双亲得了疫病之后,亲戚们和睦的瓜分他们家本就不多的财产时丑恶的样子,让他第一次明白“家人”是什么意思,父母临终时无尽的歉意,让他下定决心自己要成为可以撑起弟弟的“家”。

就像雷伊已经不记得疫病前的世界一样,他也忘了弟弟健康的时候的样子,短短一年,在他的记忆里,那个瘦弱少年被迫与自己一样,将痛苦藏在心底,只把自己乐观的一面展现出来,知道也不会拆穿,就这样小心地互相支撑彼此。

他在痛苦中曾幻想过,教会的人或者一位善心大发的猎人会突然路过,注意到他们之后,愿意给出一份良药,而让自己为对方做什么都行!

可幻想毕竟就是幻想,不会有闪闪发光独角兽,更不会有奇迹出现。

他只是一个普通人罢了。

假若有人问他:“你自己只值一份良药吗?”

如果那份良药可以救下弟弟,就算要付出生命,他也会毫不犹豫地回答:“是。”

命运的嘲笑让雷伊疲惫不已,如果有一条轻松的路出现,他会义无反顾地踏上去。

米哈伊诺给了他这样的选择。

他们之间的不平衡的契约很明显向着雷伊的方向倾斜,但是雷伊并不想去思考对方是否有什么可疑的阴谋,只要有这个契约,那就够了。

即使对方出手之前一切都已经结束;即使对方可能只是为了一个随时可以背叛人类的棋子;即使对方可能伪造了凯尔的遗言,为了更好的利用他……在家里只剩下他一人的时候,这些都已经不重要了。

成为猎人,售卖良药,帮助他人,遵循遗言,都是为了让他无所谓的人生多一点意义,在其他人的记忆里留下痕迹,以“凯尔·埃默拉尔德”之名。

作为埃默拉尔德这个家里唯一“健康”的人,让这个家庭不被淹没在洪流中,是他给自己的义务。

纳塔城的灯火没有被毁灭。

雷伊并不是特殊的,还有很多与他相似的人在痛苦之中挣扎,他们倒下又再重新站起,就像那些长明灯一样,一遍又一遍的点燃。

那是属于在“光”下之人谱写的乐章,每一个音符对雷伊来说都过于耀眼。

他明白,从光下逃离的自己已经没有再重新走上这条路的资格,他不确定如果自己再次倒下,还有没有重新站起来的勇气。

他逃向了属于暗夜的捷径。

葬礼之后,一些人已经开始庆祝劫后余生的喜悦。

望着远方的人群,雷伊最终跳下车顶,走到不知道在研究什么的米哈伊诺旁边——“我们走吧。”

没有商量,没有请求,而是单方面决定的语气。

“要回去了吗?”明明米哈伊诺才应该是主导方,可他并没有生气的样子,停下手中的工作抬头看了看雷伊表情。

“是,回去了。”雷伊说完之后立刻去把还在熟睡的马吵醒,虽然之前并没有过在晚上赶路的情况,但这次他们让马也休息了整整一天,可能就是想到了现在的情况吧。

最后又看了一眼蓝色的星河,米哈伊诺才关上车门。

“……嗯,这里已经没有我们能做的事了。”

黑色的马车离人群越来越远,最终消失在夜色中。