叮咚——叮咚——

崔迪斯·弗里德偶尔仍会梦见他第一次在集市上看到八音盒的场景。只要轻轻扭转发条,精致的小人就会在温柔的旋律中不断旋转下去。

不断旋转……

咔哒。

梦总是在循环往复的音调失控之前戛然而止。他睁开眼,后脑传来的钝痛固然让人在意,却不及指尖上弥漫开来的烧灼感来得迅猛。他索性躺在地板上,抬起头便能看到一张柔和的笑脸。崔迪斯摸索着把掉到了一旁的眼镜重新架回到鼻梁上,这才若无其事地坐起来,同那人说:

“哦,是你啊。”这算是一种小聪明,其实他并分不清来的人到底是哪个,这种没什么特色的笑容实在是太多,在他看来都差不多。他只是从来访者出现的时间节点,以及对方打招呼的方式勉强做出判断,而他的推论一向比较准确,“我似乎没做什么能把图书馆连带一起炸飞的事。”

即使距离那场烧毁了诸多魔法结晶的大火已经过去了七年,但对于生活在米拉克镇的人、尤其是魔法师们而言,这道伤疤还没有完全愈合。许多人对此避之不谈,但崔迪斯不在乎,而魔法师们的代管者也没有提出异议,只是平静地笑着,没有拆穿崔迪斯那点小聪明:

“是的,你设置的结界很好地起到了防护作用,需要修缮的部分还在可以接受的程度。”

崔迪斯扯扯嘴角,像是发出了一声冷笑,但这确实是他在试图表现诚意。客套话说到这里已经是他的极限了,他扭头走向被自己搞出来的震荡弄得满目疮痍的工作台,娴熟地从一片废墟中抽出一张草纸。手上的刺痛又适时向他发出抗议,提醒他还没给自己的伤情做处理。但崔迪斯不在乎,他的精神和他的身体搭伙二十一年,从来都没有在意过彼此,如果哪天一方不行了,他就这么躺进棺材,或者连棺材都没有随便在哪里变成一具残骸。

既然手很难拿住钢笔,他就干脆用手指沾着还剩一半的炉中溢出的煤灰龙飞凤舞地写下了几行公式递给眼前的人。被称为“幽灵”的代馆长对崔迪斯的研究有些兴趣,也许是单纯地怕他走前任馆长的老路,让那场大火在七年后死灰复燃;也许那家伙只是单纯好奇一个尚且还活着的魔法师能拒绝魔法到什么程度;又或者只是发自内心地认为贤者之石如果能被解构和再造是一件好事。不重要,崔迪斯对“幽灵”的目的毫不关心,毕竟他也不是为了谁才决定做这项研究。

“土壤已由黑到死。”他解释,也不管对方对另一个领域的术语是否理解,“剩下就看种子是否能被种下。若能,便可培育,任其由死向万物。”

崔迪斯故意说得晦涩,但“幽灵”听得十分认真,甚至还给出了一些模棱两可的意见:

“如果格罗斯还活着,或者我还记得更多,这一定会是一项伟大的成果。但很遗憾,如今的米拉克图书馆很难给你更多的帮助。”

但他又说:

“如果你想回头借阅弗里德家的藏书,我倒是……”

崔迪斯那可怜的耐心却在这时到了极限,他推开门,对“幽灵”做了个“请”的手势,礼貌却很难说是友好地示意他可以拿着这个月的报告消失了。而“幽灵”依旧不置可否,冲他露出了一个和善的笑容,如他所愿如雾气一般带着那卷羊皮纸消失在了他的眼前。

呵,果然本体根本没出现。崔迪斯“嘭”地一声把门关上,这才想起自己身上的疼痛如果再不处理,或许他就别想在接下来的一个月正常工作了。他看着工坊内的一片狼藉,叹了口气,踢开一块陶罐的碎片,扒拉出一袋还剩一小半的咖啡豆,囫囵将之倒入自己的嘴里嚼碎。

要收拾东西、坏了的设备也要重新买、还有新的材料。钱、钱、钱,到处都要钱,早知道他当初就不应该把家里的藏书塞给那个坐轮椅的,应该拿去卖钱。如果是在过去,他还在修行魔法的时候,这种事从来不是问题,只需要几个单词、几笔简单的勾勒、一点小小的生命力,一切都会迎刃而解。所以有个烦人的家伙常常说,他浪费在亲力亲为的时间已经足够拿来支付“奇迹”的代价了。

但这些问题如今对崔迪斯·弗里德而言依旧不是问题,他总有办法解决一切,比如这一团糟,比如——

“呀——Ciallo——”

正想着,一只眯眼笑着的猴子出现在窗棂边,紧接着,一个比孔雀还要花哨的头自窗户外探了进来。那个烦人的家伙总是这样说到就到,理所当然地通过缝隙从外面把窗户打开,对周围一切视若无物地把自己挤了进来。

而这次阿纳斯塔夏·库努尔的侵略行为并没有引来崔迪斯·弗里德的抱怨和辱骂,恰恰相反,他靠着墙,冲他露出了阴森的笑容:

“啊啊,你来的正好。”

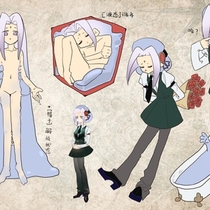

捏造:不耐烦但xp是人妻的守卫、借书不还连说话机会都没有的魔法师。不知道有没有酒馆,但可以先有一下(喂)。

(新编:有人被绝赞实装了)

太阳快要落山的时候,米拉克镇某处小巷里迎来新的客人。

一个身穿轻甲的男人紧抿着嘴,脚步匆匆。他腰间捆着剑,金属的冷锋上起了些许等待危险的雾气。两侧屋墙借夕阳留下他的影子,脚下的石砖则让出更远更深的路。男人攥紧手中的纸条,上面画着他所在组织的暗纹,以及一个被标红的人名——他的目标还在前方。

【嗯……所以那位魔法师会老实归还禁书吗?在我以前生活过的地方,我们这样的行为和讨债差不多。要是能够和平的解决一切问题就好了,有借有还再借不难嘛,德尔你也明白这个道理不是吗?】

“……”

【那么沉默做什么?啊……我知道我知道,和我出任务也是因为抽签输了嘛。难不成,你还记着上周末请人在酒馆贴的那份征婚单子?】

事实上,有些事情不能怪男人太无趣。魔法师的招数总是五花八门、又精巧奇诡,因此,为了应对一个拥有潜在危险的魔法师,他只能全神贯注。否则,一会儿倒在巷子里等死的只有他自己。

但——

【这不是我要偷看的哦?一提到征婚单子,你的诉求就像泡泡一样全部都浮出来了。唔,原来还有些没写进去的部分……】

安静的小巷里,有可怜人忍无可忍。

“闭嘴,半人。”男人说。

有飞鸟或野猫路过他,只当这是个自言自语的傻瓜。这条路上至始至终都只有这个穿轻甲的年轻带剑守卫。

【别担心,德尔。我们的工作应该不会持续很久……我给你画了个地图,不知道你收到没有?啊对了,不能把半精灵说成是半人哦,虽然不管怎么说有些种族意识偏强的家伙都会反对啦。我们刚刚说到哪儿了?】

男人沉默地取出兜里一张皱巴得和垃圾没区别的纸,上面的抽象图案看得他眼皮一跳。同时,和工作无关的恋情需求也正要被夺命起底。

【啊,人不可貌相,你喜欢的类型是——】

“管你是什么!尼提娅!滚出我的脑子!”男人,轻甲先生德尔恨不能抽出腰间的剑给自己脑袋捅上一把,虽然他知道这并不会对他吼出的那个名字主人造成任何有效伤害,只会让他得到一个禁书库补贴的棺材。于是他的控诉拐了弯,不影响对方的下一个罪名:“不要把你的魔法用到我这里来,我忍你很久了!还有!你画的那张、真的能叫地图?鬼才看得懂!!”

他咬牙切齿地低吼过后,脑海里果真没再响起任何其他的话痨、刁钻、刻薄的声音。等他假惺惺地试着呼唤了几次也没得到回应后,才松了口气。

就像“尼提娅”所说那样,等拿到禁书他就火速下班。

然后,离“尼提娅”远一点。

正这样想着,他便在小巷拐角处和一个神色奇怪的魔法师撞在一起。

德尔警惕地扶向剑柄,他见过画像,知道面前的人正是逾期未归还禁书名单上的人。要知道,回收禁书的工作本该是由担任此职务的魔法师来完成,也就是那个喜欢在人脑子说话的、叫“尼提娅”的怪胎的工作。多数时间里,这份工作不会太过危险,但偶尔也会遇到借书不还的激进人——这样的特殊情况,魔法师可以申请守卫陪同。

守卫又想起自己在一众同僚里抽中了那根唯一的红签,在一堆怜悯之声里,那时候懵懂的他还怀着期待。直到他真切地开始了这个至今懊悔不已、充满煎熬的回收工作。

哈哈,噩梦和灾难的开始。

“先生,您该知道我为何来此。请不要做无谓的反抗来增加后续的更多惩罚……”德尔尽职尽责地说着开场白,弓着身以作备战状态。

但他面前的“背债者”摇了摇头。

“先别拔剑。”男性魔法师说话间透着一股女性口吻,带着诡异的俏皮将一本旧书塞在他怀里,“好啦,德尔先生,你看,书本回收成功。”

催收目标当然不会知道守卫的名字。

错愕的神情只在德尔脸上停留了一秒。他接下任务前曾从同僚那里听过一些关于回收职位上那位魔法师的一些传言。

负责借阅和回收禁书的半精灵魔法师尼提娅是个难以描述的……麻烦。要知道,依赖贤者之石发挥魔法效力的法师们就像是出门便自燃的柴火,这让守卫的工作总是变得异常沉重。每一个魔法师都难以例外,“尼提娅”更是如此。

德尔将剑推回鞘里。

“尼提娅,你得知道,如果这里是图书馆,你高低在作死。”一路走来,被图书馆严令禁止在内部使用的法术经怪胎同僚的手而层出不穷。再者,出门一趟基本上无事发生的事实让他很郁闷:“而且,你根本就不需要守卫。”

从出任务开始,他其实连“尼提娅”的面都没见到。

这是可以说的吗?他从一开始的烦躁,就是以“根本没看到守卫目标”为起点。因此本质上来说,他该是个负责的好守卫——直到被同事逼疯。

“但我们不在图书馆,我也不是那种会抛弃你的人。”

魔法师男人嘴巴一张一合地回答他,怎么看怎么别扭。随后,这具身体僵硬地转身,向着刚刚来的方向走去,声音飘忽:“德尔,快来接我吧。”

“你很着急?”

“你不想被回过神的家伙穷追猛打的话……我建议你快来找我哦。”转身离开的魔法师蹦跳几次,就像是真的在提醒一样。

德尔收回视线,拿着书脸色难看地快步离开。

如果可以,他想直接回酒馆去,但他也不能保证晚上做梦的时候会不会被那个心思难测的家伙频繁打扰。等他走出巷子时,一个看上去很年轻、用绷带蒙住眼睛的长发女性正倒在地上,她身边淌了摊污血,像是遇到了什么惨案。德尔刚要上前,却在视线落在她身上那套眼熟的黑色制服和头上的红石配饰后站住脚。

他心里有数了。

嗯,自己什么也没看见。

但烦人的魔法师并不会如他所愿。就像看见了他、知道是他那样,熟悉而欠揍的声音重新在脑海里响起。

【你不带我回去吗?德尔。】

比起可怜巴巴,如果不是她这幅模样,她大概会撑着脑袋横躺着看人笑话。

守卫只好恨恨地回头。

“不用你提醒。”

取出毛毯,德尔将女性包裹着抱起来。在照料人的方面,他又细心地取出手帕擦掉她脸上的血——属于尼提娅的魔法,属于尼提娅的代价:他知道那都是她自找的,那些血总是会从她的眼睛或嘴里流出来,从她用那个魔法师的身体跟他说话开始,或者更早。

等石头抽干寿命……就尼提娅那样子,好像也不是很远。

“你真是个疯子。”

守卫感慨地骂道,对于惜命人来说,见过魔法师的惨状后他确实要心软一瞬。他怀中的尼提娅看上去虚弱极了,这才是她需要守卫的真正原因。他甚至又想了想,或许对方是为了让他早点下班才那么做的。

那么,他再说一点宽慰的话也不是不行。

“噢,谢谢你这么说。”他怀中的魔法师第一次用自己的声带回复他,带着虚弱、疲惫,还有一些没灵性的透彻,“已经很久没有人如此说我了,真高兴我能在你这里恢复名誉。作为报答,我帮你看过了,那张你故意贴给店老板娘看的征婚单子已经被——”

德尔安详地捂住魔法师的嘴,是他想多了,他的问题。

“谢谢,请你闭嘴。”

第二天,禁书库的德尔更新了诉求,他声明自己坚决不再做魔法师尼提娅的守卫,一天都不行。