如企划书所说,打卡要求为产出一份与官方主线相关,且至少与其他一位角色或官方NPC有互动(在主神立绘公布前,仅与主神互动不能算作打卡,请谅解)的投稿,没有篇幅要求。没有完成打卡的将会被判定为“角色在战争中死亡”。

主线剧情请归在“叙事诗”tag下的“第一章-太阳”或“第一章-月亮”子tag下,没有按照规则打上tag,或仅关联了自己的角色的作品无法算作打卡成功,请注意。

以下是第一章未打卡/打卡失败的死亡角色:

酸:无

甜:玛利亚

苦:无

辣:里耶、阿隆、尼古拉斯·霍克

咸:中村辽、水鸟川明

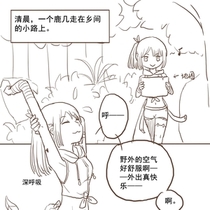

清淡:苏浅

若有错算、漏算的情况,请联系企划组。