*与连衡交换了银奢靡与铜奢靡

自龙纛诡异倾覆,晁允夏便以圣上身体不适为由,以自己的部下更换了所有圣上的贴身护卫、宫女。然而陛下在那时忽地倒下,众人有目共睹,为安抚行在人心,晁允夏乃自号监国大将军,代圣上处理一应军国事务,断绝太玄子与外侧的一切书信、面谈,对于此名为保护、实则软禁的行为,行在众人各执一词,争论不休,都说圣上此时凶多吉少,怕是不久便要出什么不忍之事……

好在晁允夏代天子巡狩,也是出兵果决、屡战屡胜。待得攻下赤梁几座城池,奉了豫王之命、暗地里监视武安的三皇子、右威卫大将军晁承祐却心生不满,不愿晁允夏夺此大宝,率了一众亲兵与之对峙,无论如何都要面见圣上,只是当夜,晁承祐便回了自己驻地,无论如何都按兵不动,似是以此反对晁允夏软禁天子的行为。

数日后,本该负责后勤的连衡却回到了朔方,自称私下里见了天子,得了衣带诏,自称受了天子封做“宣威定边威武大将军”,封锁了朔方与大烨的往来,乃是一副割据姿态。又封了副手周拂桢为“朔方一应钱粮总平章事”,扣留新收的朔方税收,付了一枚折断的银色玄卡,将税收用作了朔方今年的用度。

于是连衡去信晁允夏,反对其软禁皇帝、私自监国的行为,晁允夏也回信,反驳连衡得了圣上衣带诏的说法。书信往来,其中种种言论无需赘述,此处摘录其核心论战如下:

:你的监国大将军是假的,我的衣带诏才是真的。

:你的衣带诏是假的,我的监国大将军才是真的。

:如果我的衣带诏是假的,你可以让陛下亲自出来反驳。

:你说我的监国大将军是假的,你也完全可以让陛下公开反对我嘛。

:我不管,反正你是假的。

:你才是假的。

连衡又去信深入敌后的花既白,欲引其一同反对晁允夏。然而花既白与晁允夏联系,却从晁允夏的信件中得知了这场战争中,太玄子的诡异食人之事,于是反而站在武安一侧,支持起晁允夏的监国大将军身份了。晁允夏又封了他几座城池的食邑,花既白便反倒做起了武安的使者,与连衡书信斡旋。

在花既白的斡旋下,连衡与晁允夏各退一步,互相承认对方的监国大将军身份与衣带诏,抛下按兵不动,不战不降不死不和不走的晁承祐,竟结成了一个事实上的西线小团体,倒也无人在意软禁中的太玄子是死是活了。

而另一边,掠夺了皇陵的黑刀会,在河南道的宿州、濠州安了家,又打起名号来,自称已有兵马五千,收拢了宿州、濠州的罪犯、丁壮,遥遥指着北方,那便是后话了。

*与连衡交换了银奢靡与铜奢靡

*构史内容:

1 大烨与赤梁的战争,大烨居上峰

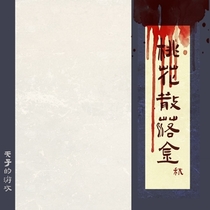

2 皇陵吸纳着龙脉,才使得太玄子与桃枝融合时维持着人的意识

3 如今皇陵已被破坏,皇陵的龙脉喷薄而出,以太玄子为跳板对桃花发动ddos攻击

4 太玄子作为两种气运相争的战场,变成了植物人

号角嗡嗡地响了起来。战鼓擂动,大烨与赤梁的战争也终于是拉开了帷幕。

此处是西线战场的最前线,士卒披挂齐整,甲片反射着阳光,使这前线几乎成了一片整整齐齐的银色海洋。士卒身披重甲,形成一个个略有间隔的方阵。这方阵的间隔之后,又是重甲的骑兵方阵,数量上虽比不上赤梁几乎人人有马——赤梁是游牧民,那里的孩子几乎从五六岁便开始爬在马背上。也正是因此,赤梁的骑兵储备,几乎等同于全国的丁口数量——当然还要抛去老弱与孩童。与之相对的,大烨则长于冶炼、步卒,大烨的部队里,由数百甲片连接的明光铠可以下发到每一名步卒身上,然而赤梁的骑兵身上有皮甲都算是防御力高的。大烨的士卒人人握持着精良笔直、泛着冷色光亮的横刀,赤梁的军队却少有这般武器——打造一柄横刀要的钢铁,可以铸造百余枚箭头了。然而由于缺少冶炼设施,与来自大烨的常年盐铁禁运,就连金属箭头也不能够配发到每一位赤梁兵马手里:游牧民的特性决定了他们的武器得自备,因此石箭头、甚至于骨箭头才是这几万赤梁骑兵最常用的武器。

至于士卒方阵往后,一处稍高些的台地上,则是垒了一处方正的高台,一柄两层楼高的大伞被束着立在台上。那大伞的伞盖由金赤的丝绢织成,上边又以金线织着金龙、日月等贵不可言的图案,下方又缀着金线流苏,无一处不展示着这柄大伞的贵重身份——乃是指示皇帝行在之位的龙纛,其下垒土的高台上自然端坐着一处人树间杂的白色身影,正是大烨皇帝,太玄子。此时他未曾披甲,身上的树枝肆意向周围伸展着,好一派轻松的模样。他的视线向前延伸,直至这一处宽广平原的对面。

那烟尘滚滚处,正是赤梁骑兵的方向。此时双方已对着鸣了一次鼓,战事已经拉开。赤梁的骑兵驾着战马,卷着烟尘向战阵中扑来。战鼓又擂了二通,于是大烨的重甲骑兵也驭着战马,自士卒方阵间留下的几处通道,自战阵的右侧向前冲去了。远远望去,那赤梁的先锋骑兵也从自家战阵的右手边冲出,好似两柄尖刀相撞,于战场的中心碰撞在了一起,好似一道冲击波横扫战场,竟震得双方主力为之一凝。

骑兵交锋向来是右侧接敌为先,自古以来凡众皆是右利手最多,骑兵也不例外。在高速冲锋中,需得一手握持缰绳,以免自己控不住马摔下鞍去,另一只手紧握兵器,对着接近的敌人发出许是仅有一次机会的攻击。自然,骑兵是左手握绳,右手持戈:若是手持横刀,或是环柄大刀的军士,便是高举武器,自右上狠狠劈下;若是手持长枪,便是将枪柄夹在腋下,由长枪的韧性将敌方挑下马去。如今,这一道身披重甲的潮水便将自己的右侧与敌方狠狠相撞了!

接敌的一瞬间,双方便在战场的中央留下了不少再也起不来的尸体。受伤的人、跌落的人,伤马、无主的马,明光铠与皮甲的队伍乱作一团,然而终究有许多骑兵依然坐在马上,持着兵器。背着令旗的骑兵舞着令旗,收拢起略显混乱的队伍,双方又驱着战马绕上一圈,再次用右手边的武器撞在了一起!

然而此番接敌后,双方却不再撞,却是收拢队伍,抛下那些留在战场中的伤亡士卒,往自家战阵左手边预留下的通道去了。

“这番接战,你看赤梁如何?”

为首之人身背令旗,还未从马上下来,只“邦邦”地敲了两下自己的硬甲,那甲上还留着几处崭新的刀痕:“也是个硬茬子,比往年的赤梁崽子硬上不少!只是再如何也破不了俺这一身好甲,也叫他们吃了些苦头!”

“如此说来,也是精兵了。”

“只可惜了那些丢在战场上的儿郎们!”

然而丢在战场的那些士兵们也是回不了话的。骑兵这边歇了下来,另一边的步卒却循着前压的令旗上了前去。

赤梁的先锋回转了去,乌泱泱的大军终究是逼近了。烟尘滚滚,尚不能看清那些赤梁骑兵的面目,兵线还远在一里之外,士官便号令起己方战线后侧的弓箭手来:于是数万弓箭手齐整排列,将弓箭的准心斜仰着朝向天空——“放!”

一声令下,数万弓箭被抛向天空,在这个距离,弓箭只有抛射才能接近敌人。箭矢在天上划过一条、几条、数万条抛物线,闪着冷冽的日光从天而降,扎入赤梁军中。有眼尖的军官见着逼近的赤梁军阵中不时有人落下马来,于是知道这阵抛射是起了作用,连忙组织起第二波箭雨。

此时,赤梁的骑兵已从三百步近到了一百五十步,此时便不可再进行大角度的抛射了。弓箭手架起弓箭,准心微微偏上,随着一声“放!”,又一片箭雨腾空而起,只作一个些微的弧线,自正面撼动了急冲而来的战阵。骑兵的冲锋自然需要领头,然而这些领头之人被当面而来的箭雨冲撞,滚落马下,使得冲锋的速度为之一滞。此时骑兵的冲锋已然到了五十步处,大烨的士卒甚至能清楚地看见敌方骑兵略带黄色的眼白与森森的牙齿。一阵恐惧掠过,弓箭手再度抽出箭簇,弯弓搭箭,对准了皮甲未曾覆盖到的、那一个个狰狞的面容齐射。

转眼间,赤梁的骑兵已撞上了大烨的阵列。那些个面部中箭的士卒还来不及滚落下马,就被身后的骑兵推着作为肉盾撞上了大烨步卒的长枪阵列,被捅了几个对穿。这一阵冲撞好似一柄尖刀撞上了一面盾牌,唰地血雾腾飞,丢下双方的众多尸体,却使得这柄尖刀再也凿不进一分。

只是……奇怪,骑兵对阵之处向来是平旷的原野,这扎在尸首血泊之处、蜿蜒生长的桃树根又是怎么回事呢?

-

“老大,他们顶不住了,咱再去冲上一冲!”

濠州西南处,黑刀会的响马与皇陵的陵卫撞到了一起。皇陵未有什么城池,只是几座陵卫的军营守护——此时不比前汉,不再有迁徙世家贵族守陵的规矩,皇陵周围自然也不必如汉时一般结成城镇。许是未曾想过会有人胆敢进攻皇陵,又许是大部队已经调往西北与赤梁开战,此时的陵卫仅剩数百人,与黑刀会结营扎寨,对峙起来。

敌方结寨固守,黑刀会便先遣了先锋冲上一冲。那些个黑甲的好汉在马上弯弓搭箭,高高地抛向陵卫的寨中。从寨中亦是径直向前抛出一簇簇箭矢,往黑刀会先锋的阵中射去。然而这袭扰的队伍竟从中分作两半,士卒如臂使指一般引着自己的马向左右两侧分开,陵卫射来的箭矢便只能扎在地上。

陵卫集合了兵力,使这百人的军列结成了一个个方阵,长枪向前、向外举着,好似一个个方形的海胆。点子着实扎手,战马通人性,见了这些长枪的尖端便不敢再向前了,因此这般长了刺的阵列向来是对付骑兵的好方法——若是在战场上,战马自然是戴着遮住双眼的布带,如此面对敌人的锐器便无从恐惧,然而响马常日里却需马的视线识途,定不会遮住战马的双眼,此时看来,这一阵仗还是颇为棘手的。

然而赵百成披着全甲,坐上跟着自己多年的那匹老马,只看了看陵卫结成的刺猬阵,转头向副官李四道:“我们将他们向外引上一引。——再传令给那些射箭的,让他们每次袭扰都分出几个人来……”

黑刀会又分出几股骑兵,径直冲向了陵卫的刺猬阵。然而在战马接近枪尖时,却靠着精妙的驾驭能力,如一尾游鱼一般拐了个弯,打横着自枪尖前游走了。——这是挑衅。陵卫的长官当机立断,眼看着那队骑兵再要冲上前来,长官便叫士卒们放平了长矛,要给这些战马一记重击。然而两侧袭扰的部队又转了一圈,自刺猬阵两侧放平了长矛、防卫不当的队伍一阵抛射,当即便有几个倒下的倒霉蛋。

长官恨恨地看了一眼两侧:“莫要放松阵型——只是袭扰!”

这般进攻性的阵型倒使得冲阵的骑兵犯了难。这样下来,自己在冲阵时便会被向前刺出的长矛捅穿,然而长官既下了命令,便也不好放过敌人,于是这一次冲阵,便精明地离了远些,使战马不至于冲撞到突然此处的矛尖。这情景长官自然是知道,这群绿林汉字卖命不如士卒,是畏死的,如今是见己方准备了刺猬阵,怕自己身家性命也交代在此,于是失了锐气。长官当机立断,命令士卒做好准备,在这群骑兵再次冲撞来的时候向前刺去。

决断间,两侧的袭扰部队又抛射了几轮。好在抛来的箭矢越来越少,想必这一边的敌军也不再如最初一般勇猛,于是下令与前方的骑兵冲将上去。然而这一回,那队骑兵便早早地停了马,乱哄哄地散落着向回跑窜。敌人退却,便是己方进攻的好时机!士卒们平举着长矛向前冲去,追击着逃跑的敌兵,然而战阵的后方,却猛地受了一击——

原来那溃逃的士兵竟是诱敌深入之计!那些士卒见了敌军退却,自然是要追击的,然而两轮抛射间,袭扰的部队也在敌方长官不注意时分了一圈出来——他们远远地缀在后方,收起了弓箭,拔出了腰间的砍刀,正等着陵卫被诱敌深入之策引过去时,从后方对着战阵薄弱之处一阵猛击!

眼看着战阵终于落向了对响马有利的混战,李四兴奋地催促着赵百成行动。赵百成也不废话,拔出了腰间被火焰燎得漆黑的长刀:“儿郎们,随我冲阵!”于是驾着马举到上前,一刀结果了那长官的性命。

这是大烨立国百年来,第一次有外人攻进了皇陵。

陵中气氛诡异,然而闯进来的黑刀会却兴奋异常:莫要说那些珍贵的金银陪葬了,就是散落的首饰、丝绢之类,皆是价值连城的宝物。若是被自己夺了去,岂不是下半辈子的荣华富贵皆有了么?

若是粗粗望去,这皇陵就仿佛一片寻常山林,只是上边种满了碗口粗的松树、柏树,遮天蔽日,郁郁葱葱。陵墓边也确实是种松树与柏树的地方,只是常人不过种下一、二棵,哪怕是世家高官,也不过往祖坟周围种下一片小林子,哪像皇陵这般,将松柏种遍了周围的两座山头呢?只是越看这松柏,赵百成就越发烦闷起来,召集了多少民夫,花费了多少力气,种下的这松柏,却只护佑他一家一姓之人?赵百成不语,依然走在这条通向墓穴的路上。

“大、大人,我们当真是要劫了这皇陵……”李四环顾四周,迟疑地拉了拉赵百成的衣摆。赵百成瞥了他一眼:

“事到如今软了蛋了?”

“不是,不是啊大人,只是那皇帝老儿有气运护身,我们这么做,岂不是……”

“那又如何呢?”赵百成说道。此时他被一处树根拦腰拦住去路,恨恨地抽出刀来,一刀劈了这根碍事的桃枝:“皇帝建得,我砍不得?”

“大人说得是……”李四嗫喏地点头称是。有一瞬间,他似乎觉着这一处陵墓引纳了百千土地、吞吐着万条龙脉,又在更高处与一处桃枝相连,只是那幻象迅速地消失了,于是也不做过多言语,跨步跟上了赵百成的步子。“只是大人回头记得寻个法师来驱驱邪,此事颇为不吉……”

“不吉?说得好像咱什么时候吉过一样。”赵百成抽了抽刀,垂下眸子紧盯着墓室大门:“当年我当了主官,为了巴结那劳什子校尉,为他受了二十计军棍的时候,便吉了么?当年我们戍卫燕云,粮草断绝,只能与游猎部族抢夺食物的时候,便吉了么?当年上官拖欠粮饷,只能由我自掏腰包贴补士卒,便吉了么?”这位曾经的振威校尉语气平淡,只是握着那柄黑色长刀的手越发地颤抖起来:“我为他老晁家戍边四十年,可他又待我如何呢?——难道只有他老晁家是人,我们便不是了么?”

说罢,一道被烟火燎的漆黑的横刀,便自上而下,往皇陵的门栓处劈下。

半日后,黑刀会的劫掠完毕,一道山火便从皇陵边染了起来——陵墓、松柏,一切都被吞没在那场大火里。只是赵百成不曾知晓,那耗费了数万民夫几十年的劳作建成的皇陵,在冥冥之中将国家的气运与皇帝一人相连,这才维持着太玄子身中桃枝却依旧保有意识的奥秘。随着皇陵的风水被打破,那受限了上百年的龙气竟是呼啸而出,要以太玄子为跳板与那妖气袭人的桃花相争!只是作为二者相争棋盘的太玄子,怕是在这两种气焰冲刷下,再难动作了。

-

话分两头,此时的西侧战场依然是一座血雾横飞的绞肉机。周拂桢急急忙忙地安排着后勤的事宜,却见到连衡驾着马飞驰前来。他此时的面色很不好看,下了马,一把握住周拂桢的双手:“之前让你考虑的事,你考虑好了么?——我们得尽快走了!”

周拂桢愕然地抬头往着连衡,许久,又将视线转向那被风吹得猎猎地响的龙纛:那龙纛依然伫立,陛下依然掌握着这处战场的每一分,为何突然就要逃跑了呢?这场仗,因是有许多胜算才对呀。

然而下一秒,没有一点征兆,周拂桢眼中的那处龙纛,便拦腰折断,如大厦将倾,折在了地上!