世间的养疗院大致相似,都是装满了人的无望、人的叹息、人的痛处,当然,并非没有悦动的希望——那是温暖的火苗,给它可燃物的话,说不定能点燃整个世界。

柯利弗并不讨厌待在养疗院中——只要不是以伤者的身份。

“柯利弗,你今天可以出院了。”

柯利弗听完,下意识的向左侧偏头,那边是一面墙壁,而道恩也站在床的左侧。除了偏头,柯利弗几乎没有做别的动作,比如从床上爬起来。

“不,我伤的很重,我连动都动不了。”

柯利弗这么说着,一副赌气的样子。事实上,在一两天前柯利弗的伤就已经没有大碍了,是道恩强制柯利弗在养疗院继续疗伤(虽然道恩并不喜欢养疗院)。不论如何,柯利弗今天终于可以离开这里了。只是隔壁A6-65号房的老婆婆或许会因此感到寂寞,这几天里柯利弗会时不时地走到她的病房里和她聊天。

“好了,别闹别扭。”道恩笑了笑,试图将躺在床上的柯利弗拖起,他知道柯利弗现在根本没有生气。柯利弗挣开道恩的手往被子里一缩,道恩摇着头试着将被子掀开。他遭到了抵抗,柯利弗显然死死扯住了被子。两人就这样打闹着,与两个幼稚的儿童没有区别。不可否认的是,一些幼稚的行为能轻易的为人带来快乐,这或许是因为涉世未深的孩童感到喜悦总如此简单。这个并不舒适的房间是孩童目所能及的一切,门外的事物在此刻都与他们无关。

不真切的敲门声呼唤成熟稳重的大人重新取代天真的孩童令其停止吵闹,然后他们终要在这个不飘雪的冬天回到自己的正路上去面对变得异常的世界。道恩整理了一下衣服后走到了门口,这扇门有些旧了,左上角的油漆剥落后的图形看着有些像倒置的山丘。道恩没有马上开门,他不确定刚才听见的声音是否仅是错觉。直到那有些微弱地、带有犹豫与一丝胆怯的敲门声再次响起,道恩才缓缓转动了门把手。随着门慢慢向屋内打开,访问者的身份也逐渐明了。那是西玛,道恩的挚友,柯利弗的好友。

从柯利弗濒死被迫紧急脱离战场以来,道恩已经有好些日子没西玛会面过了,期间道恩只寄给了西玛一封信,告诉西玛柯利弗已经脱离了危险。十几天不算长,在过去多年的交往中他们曾有过连续几月不会面的经历。然而这十几天似乎比几个月要更加漫长,漫长的足以让西玛发生巨大的变化,以至让道恩感觉面前的人陌生。西玛那本不强壮的身体更加单薄了,脸上的黑眼圈毫无保留的透露了“这个人已经很久没有好好休息过了”的信息。比起暂时还坐在床上的已经痊愈了的柯利弗 ,西玛才是那个更需要躺下休息的人。作为医者,这大概是不合格——不健康的医生能否保证患者的健康让人怀疑。道恩什么也没说,他不打算谴责西玛没有好好照顾自己,那没有意义。

道恩看得出,西玛的状态很糟糕。他异乎寻常的憔悴,行为也与往常有出入:看望病人总得带点什么,西玛向来注重这种礼节(虽然已经痊愈的柯利弗并不能算作病人),而他此刻却两手空空,没有鲜花,也没有水果——或许是西玛此时已经没有精力用于注意这些细枝末节。道恩不知近,这不是西玛最糟糕的状况。那一切的黑暗积压在了一个小小的药房中,没有任何人得以一窥。

最让道恩感到陌生的是西玛的目光,那双眼中流露出了压抑着的不安。看向自己时是这样,看向柯利弗时也是这样。

西玛害怕他们。

这样的生疏感让道恩感到有些悲哀。

“抱歉……”西玛对道恩说。这不是一个恰当的开口时机,于是西玛低下了头,将目光锁定在自己站立位置前的一块地板上。

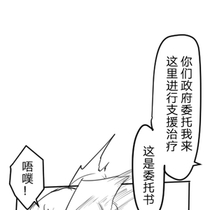

“不用感到抱歉。里政府的工作一直很忙,你要挤出时间也不容易。”道恩清楚西玛不仅仅是在位为一直没来看望柯利弗道歉,但他避重就轻,“很高兴你能来。进来吧,和柯利弗聊会天。我去办理下出院手续。”

道恩让西玛在柯利弗床边坐下。柯利弗从床上跳下来,搬来一个凳子坐在西玛身边,以此告诉心爱自己的身体已经康复。道恩关上门离开了房间。门能隔绝两个世界,道恩不知道西玛和柯利弗说了些什么,也不需要知道。

将上下六层楼外加处理手续的时间用于谈话足以消除人的误会,足以让西玛明白柯利弗从未在意过自己因救他而濒死的事情(尽管道恩很介意柯利弗这种不珍惜自己的态度)。当道恩重回房间时,西玛看向柯利弗的眼神中已经没有了先前的不安,但在看向道恩时,道恩能明显的感到西玛的愧疚。

“柯利弗,手续办好了,可以回家了。”

西玛会隐藏自己的情绪,只是他的情绪在熟悉他的人的眼中太过明了。

“我要去图书馆一趟,你先回学会吧。”

要找西玛好好谈谈。

“西玛,你有空吗?要不要一起去?我想和你说点事。”

“……好。”

这是西玛的回答。

图书馆、甜品店,这是道恩与西玛最常会面的两个场所。图书馆并不位于市中心,但四周的街道也称得上繁华,比市中心要宁静,但仍然热闹——往日里是这样。现在的街道安静的异乎寻常,简直就像是图书馆的延伸,却笼罩着与图书馆,不同的压抑氛围。街上的行人少了不少,没有了在街边叫卖的小贩,也没有了奔跑追逐的孩童。走在街上的人们压低着声音说话,似乎是怕引起什么东西的注意。流言传播的速度是那么惊人,“未知生物袭击路人造成伤亡”的消息已经在人群中流呜呜呜传开来(可那并非仅为谣言,那是事实,只是还未有官方报道。他们不想造成群众的恐慌,可惜似乎效果不佳)。道恩并没有与西玛说什么,他们就和那些行走在街道上的陌生人一样保持着沉默。西玛没有与道恩并肩,他只是静静的跟在道恩身后。西玛不在道恩的视线范围之内,好在现在街道安静的足以让道恩分辨出西玛的脚步声,并以此估计自己与西玛间的距离。他不能与西玛太远,那样会让西玛无法听清他要说的话;他也不能离西玛太近,他不能直接站在西玛的旁边。是,西玛得走过来,他得自己重新站到并肩的位置上。不是被别人拖过去,也不是让别人退到他的旁边,他得走过去,是自己走过去。

“西玛。”道恩开口了,“有些话我没有写进信里。比起文字,我觉得直接说出口能更好的传达。”

脚步声逐渐增大了些,道恩没有回头,他故意用了不太大的音量,虽然足以让西玛听清他说的话,但他也猜到西玛会为了不听错而走的更近。

西玛是个认真的人,一直都是。

“虽然已经过去很久了……”

“谢谢。”

西玛的脚步声停住了。

“如果不是你给柯利弗止了血,很可能就真的来不及了。”

“谢谢你救了他。抱歉,那个时候没能对你说。”

“不……没什么,本来……柯利弗就是为了救我。”西玛的声音很轻,他礼貌的点了点头,可惜道恩并没有看见,“不用谢……本来就是我该做的事。”

西玛不再说话了。当道恩转过头来时,他才发现西玛已经满面是泪。道恩没有预想到西玛会哭。当西玛看见道恩递过来一块手帕时,他稍微犹豫了一下,然后接了过来。西玛极力压抑着哭声,可是泪腺并不像声带那般好控制,最终压抑在喉咙中的声音也随着泪水的不断滑落而渐增。

一块手帕显然是不够用的。道恩走近西玛,将西玛抱进怀里,他不在乎衣服被哭湿(对他而言,用魔法抽出水分轻而易举),也不在乎路人投来的诧异的目光。西玛推了一下道恩,也不知是不是真心想要推开,但总归是没能推动。

“辛苦了,西玛。你知道吗?你很了不起。”道恩抚摸着西玛的头说,也不知道西玛有没有听见这句话。

西玛终于停了下来。道恩从西玛手中拿回了手帕,然后转过身去,装作刚才什么都没有发生,接着继续向图书馆走去。西玛还是跟在道恩身后,慢慢的,他走到了道恩的左侧,站在了并肩的位置。道恩不记得上一次他与西玛并肩而行是在什么时候了。重归于初大概值得人庆幸,那就好像什么也没发生,却也不知道能不能算是回到正轨。

“西玛,你想看什么书?”

事情会回到正轨,从异常回归往日的平静,这或许是过于乐观的看法,但是有人期待着,并在尽力去将其变为现实。

Fin.

【全文3024字】

*非常感谢qqls陪跑幼驯染本!!啵啵啵啵

*【【【内含模组《虚构回忆》的(微量?)剧透内容】】】,建议没跑该模组且有兴趣的玩家酌情观看。

———————————————————————————————

那是他六岁时的一个雨天。

淅淅沥沥的小雨自空中飘下,滴在他的鼻尖上。朝日奈煌抹抹鼻子,抱紧怀里的玻璃瓶。塞上木塞的玻璃瓶内躺着一卷被细绳系上的纸,瓶身上装饰着用粉色缎带打成的蝴蝶结,显得精巧可爱。每每想起它,他都禁不住嘴角上扬,露出一个满足的笑。

咔哒,隔壁邻居家的门缓缓打开。煌立即从自家门前的台阶上跳下,溅起小小的水花,水滴顺着光滑的雨鞋内壁流下,隐约有些发冷。但他毫不顾忌这些,小跑到邻居家前,举举怀里的瓶子。

“秋田姐姐快点快点!我等不及啦!”

被唤作秋田的女孩只是慢步走到他身边,怀中也揣着一个玻璃瓶:“知道啦。”她拉起男孩稚嫩的小手,眉眼绽开笑意:“我们走吧。”

二人比肩同行,雨滴浸湿了身上的校服,发丝无力地贴在脖颈后方,空气中弥漫着湿冷的气息。煌的身体微颤一下,打了个小小的喷嚏。

正因如此,身边传来的温度更令他心生依恋。

煌偷瞄一眼秋田,这个比他年长两岁,出生起就相识的女孩,如今已是如同姐姐的存在。他刻意地捏捏她的手掌,指尖在她手心里撩刮两下。小动作换来的是秋田暖阳般的笑容,她握紧他的手,用哄小孩的口吻说:“马上就到了,别着急。”

煌应答着,胸口处升起一股莫名的悸动。过去和她相处时也有过类似的感觉,但他从未探明它的真身。

——只要和秋田姐姐一直在一起,总有一天能搞清楚吧!

他如是想。

秋田与煌的家离公园不远,只因在雨中行走,花的时间稍久一些。两人坐在滑梯上贴在一起,肌肤相触的地方交换着彼此的体温。那种感觉再次袭上煌的心口,他歪着脑袋思考,周身的寒气令他保持清醒,但他怎么都想不出个所以然来。

这时,他的身旁伸来一只手,指腹在他脸上抹去几滴雨水。“煌写了什么心愿呀。”秋田温柔地询问着,没停下手里的动作。

煌愣了一下,又灿烂地笑起来:“诶嘿嘿,是秘密哦~!”他兴奋地摇摇自己的许愿瓶,食指贴在自己的嘴唇上,“如果把愿望说出来了,就不会实现了嘛—!”

说着,他撩起秋田脸上一小束因雨水而贴在上面的发丝,顺势撩到她的耳后,“待会回去要记得洗个热水澡哦,秋田姐姐!”

“唔……我知道的啦……”秋田有些不好意思,她低头整理了一下自己的头发,抱着瓶子嘟起嘴小声说:“明明我才是姐姐嘛,才不能让煌担心呢!”

随后她小心翼翼地翻下滑梯,放下瓶子后对着煌张开双手:“赶紧下来吧,淋雨久了生病了就不好了。到时候别闹着要我给你煮粥喔。我在下面接着你。”

“知道啦知道啦——”

煌抱紧怀里的瓶子滑下滑梯,与秋田相视一笑。两人正要把愿望瓶埋入地底,他的视野却被雨水糊成一片朦胧。

煌再度恢复意识时,眼前是被镶上金边的校舍,以及三三两两结伴而行的学生。

他垂头看看身上的衣物,像是高中时代所穿的校服,背包被随意地挎在背后,嘴中叼着草莓味棒棒糖。煌转过头,比他矮上一截的少女低头走在旁边,与他稍微保持着距离。秋田紧抱着素描本一言不发,被红色发绳扎成麻花辫的长发落于肩上,随着她的步伐轻轻晃动。煌双手抱在脑后,眺望被夕晖染红的天际,感到莫名怀念。

“秋田姐姐,”煌取出口袋里的一根橙子味棒棒糖,试着用儿时的称谓称呼她,冲她笑了笑,“一起回家吧?”

秋田似乎愣了一下,随后点点头:“啊……嗯。”她接过棒棒糖小心拆开,把糖纸整齐叠好夹在素描本里。煌移开视线,盯着手中的棒棒糖:“总感觉,很久没像这样和秋田姐姐一起回家了。”

秋田把拆好的糖果塞进嘴里,脸上不自觉地露出一丝微笑:“嗯,的确好久了。”她转头看向煌,“今天不用参加社团活动吗?”

煌隐约想起没参加部活的真正原因,赶忙低头舔舔自己的棒棒糖:“呃,今天部长有点事,我们就散掉了。”他瞄见秋田的笑容,禁不住嘴角上扬,同时握紧微颤的手。手心正因紧张而冒汗。

“秋田姐姐呢?”他再度移开视线,看向脚下的柏油路面,“美术部还顺利吗?”

“前阵子因为要比赛比较忙,这两天总算空下来了。”

煌听见书页被人翻开的声音,纸张哗啦啦地翻过,最终停在某一页上。

“这个就是我当时想拿来参赛的,”秋田微微笑着,捧着素描本递上去,“不过成品我还没法带过来给你看。”

煌凑上前去,纸张上绘着幼年的两个人坐在滑梯上开心地谈论的场景。沉睡在某处的记忆被唤醒。

“这……”他惊讶得嘴唇微张,眨了眨双眼,“秋田姐姐画的,确实是那个时候吧?”

届时他才注意到身侧传来熟悉的温度,平稳的呼吸声近在咫尺,甚至能看清她微微抖动的睫毛。煌缩回身子,搔了搔脸颊,耳尖不自觉地泛红:“真、真想看成品啊……”

秋田看到他的举动,伸手捂着嘴轻轻笑了出来:“等参加完比赛了,我一定会带来给你看的。”

不知不觉间,两人已经走过一段路。秋田合上素描本,想像过去那样摸摸他的头,扭头惊觉对方的个子已经比自己高了好多,只得悻悻收回了手。

“话说回来,构图有樱井前辈帮忙真的是太好了。”

听到那个姓氏时,煌的心脏漏跳一拍。

他清楚地记得那个高高瘦瘦的男人。时常面带笑容的他是美术部的主心骨,画工好又待人温柔体贴,也就不奇怪秋田提起他时总是满脸笑容了。

他取出含在嘴里的棒棒糖,回想起社团各位的鼓励,咬着嘴唇思考片刻。

——但是,论对她的感情的话……

不论长度还是深度,一定都比樱井更甚。

“秋田。”他停下脚步,转身面向少女。由于背光的缘故,她看不清他脸上的表情。

“虽然有点突然……能陪我去个地方么?”

“恩?没问题哦?”秋田看着煌的背光的面影,心说今天的他似乎不像是往常那个古灵精怪的机灵鬼。她安静地走到他旁边,没有特意去看他的表情。

“无论你想去哪里,我都可以陪你的。”她紧抱着怀中的素描本,歪过头微微笑着看他。

那个笑容直直戳中煌的心尖,他自觉血管内肾上腺素激增,体温随之上升。煌按捺着逐渐变快的心跳,点了点头后走在前面。

二人一前一后地来到儿时埋下许愿瓶的公园。秋田抬起头,迎面撞上煌的微笑:“秋田姐姐一定记得吧,这个地方。”

秋田有些诧异,她嘴唇微张,怀抱素描本的双手交握在一块。她眨眨眼,回头转头看向这个充满儿时回忆的地方,紧接着露出笑容,眼神也变得柔和起来。

“嗯,我记得。”秋田的目光扫过有些破旧的滑梯,紧挨着的秋千和跷跷板,最后又看回那个埋藏着“宝物”的沙坑,“才不会忘记呢。”

“也是。”煌又冲她笑了笑。他捡起一个小铲,信步走进沙坑,蹲下身挖起沙子。

秋田笑着看他像小孩子一样挖沙,从包里掏出随身带的纸巾。

“不过煌今天怎么突然想起来把许愿瓶挖出来了?”她走到煌身边稍稍倾身,“是愿望实现了吗?”

“……希望如此呀。”

煌用只有自己能听见的音量嘀咕了一句。两个挨在一起的小玻璃瓶进入二人的视野,沾上沙粒的缎带已不复光彩,但纸条依旧。

“秋田姐姐呢?”他拿起自己的瓶子,“你许了什么愿望?”

秋田慢慢蹲下来伸出手,握住了另一个小玻璃瓶。她两根手指捏着玻璃瓶口在煌眼前晃了晃,难得地用调皮的语气说着:“煌猜猜?猜对了有奖励哦。”

“不过我也好好奇煌的愿望呢,”她回过头,眼神落到脚下的土地上,“当时我问了好久都不肯告诉我。”

煌默不作声地攥紧手中的小瓶子。他眨眨眼睛,深呼吸一下,松开了抿住的下唇。

“……‘我想和秋田姐姐永远在一起’,这就是我的愿望。”

他转过头,温热的气息拂过秋田的耳边,蜻蜓点水似的吻了一下她的脸颊。

“你愿意帮我实现愿望吗,秋田姐姐?”

他注视着身旁的少女。不知是因为晚霞还是别的原因,他的耳朵和脸颊都染上了淡淡的郝色。

夕景就此扭曲,晕染成一片模糊不清的嫣红。

睁开双眼时首先映入他眼中的是碧蓝的天花板。朝日奈煌坐起身环顾四周,迷迷糊糊地想起自己现在的处境。片刻后,他又木讷地倒回床上,眨了眨双眼。右手不自觉地摸向心口。

“……是梦呀。”

他喃喃道。

灵感来源:Mili - Sacramentum : Unaccompanied Hymn for Torino

但这并不是推荐BGM)

艾泽尔走上旗塔塔顶的时候,听到一个人在唱歌。

旗塔这样的地方不适合歌声,他忍不住想。微微的冷风使他清醒了一些,歌中的唱词绕过飘拂间稍显陈旧的暗红旗帜与在夜晚显得格外静穆的石塔顶尖,轻而明晰地传入他耳中,发音很特别,不知是在唱什么。

他细听片刻,忽然摇头,掂了掂手中沉重的狙击枪,继续向前走去。

石塔的顶端并不平坦,甚至这栋建筑并没有设计通往塔顶的通路。艾泽尔是从窗口跳上来的,而今顺着粗砺的石面向前时,他有一种微妙的矛盾感——他是第一次登上这里,但觉得这里就应该是这样。

看到坐在巨石边缘的那个模模糊糊的人影的时候,这种感觉甚至更强烈了。

艾泽尔想起他们之间说不上好也说不上不好的微妙关系,在那人背后五步的位置停了下来,开始犹豫上前之后该怎么做该说什么。

上一次见到她时,也是在旗塔塔顶。那时候她在露台上和穆萨相对惶然,而自己在百米开外的高处架着狙击枪,沉默着朝她肩上开了一枪,且直到现在还因为那一枪感到些许愧疚。

而上上次是他在监视她,以监视敌人的方式……尽管交涉过程还算和平。

看起来,不论如何他们两个都应该彻底敌对——但现实就是这么有趣,里政府和观星社竟然合作了。艾泽尔现在想起来依然感觉有点荒唐:生死仇敌握手言和这样的无聊戏码竟然也会降临在他们身上。他更愿意相信这最多只是一种暂时利益,魔法师与里政府之间的隔阂累积多年,绝不可能这么轻易消除。所以即便是现在,这种关系也很微妙……就像他和不远处那个人之间一样。

但不论如何合作总归是件好事。很多同事都已经暂时地从组织与情感的两难之中解脱出来,不是么?

当他想到这些的时候,歌声已经停了。唱歌的人从石边站起来,转身面对着他,丝毫不介意自己的位置如果后退一步就会从塔顶摔下去。她像两人第一次相见时那样,很礼貌地微笑道:“好久不见,艾泽尔先生。”

比他以为的友好多了,看来之前的犹豫没有什么意义。艾泽尔走上前:“雪维利尔小姐,好久不见。”

雪维利尔抱有歉意地垂了下眼。“这么晚的时候邀请你出来,希望你不会介意。”

“不会。……你小心一点,不要掉下去了。”艾泽尔终于忍不住提醒道。

雪维利尔回头看去,旗塔真的很高,下方的景色一片漆黑模糊不清。风把她原本就很松散的鱼骨辫吹得更加凌乱。她随手把碎发捋到耳后。“不会的,掉下去也摔不死。”

艾泽尔一时无言以对。

雪维利尔又道:“这一次请你来,其实是有任务。待会旗塔下面会聚集一些魔物,塔顶上需要一个人负责狙杀。”

艾泽尔望向下方,皱起眉。“塔下呢?”

“塔下和塔中一共布置了三个人,都是远程狙击。毕竟那是很危险的情况……我不确定魔物是否会发生某些特别的变化,所以离它们越远越好。”雪维利尔解释道,“塔顶上相对更重要些,所以我邀请了一个可以相信的人。”

艾泽尔听见那句“可以相信”,明显愣了一下。

雪维利尔苦笑起来。“观星的朋友都不在这边,里政府里,除了……我大概也只认得你了。希望你不会介意。”

艾泽尔叹息道:“……不,很高兴你能信任我。是你用魔法聚集魔物?”

“是的。”

“好,我明白了。”

雪维利尔迟疑片刻,忽然道:“嗯……有一件事我很想问,狙击枪……能从这里往下打么?”

艾泽尔瞥了一眼塔下。“……角度还好,可以。”

雪维利尔无奈地笑起来。“那就好。我对枪械不是很了解。”

了解就见鬼了,艾泽尔想。魔法师不需要了解枪——如果抛开魔法师与里政府作为曾经的敌人需要知己知彼的情况的话。想到这里他又忍不住想起一件事:“对了,你有没有向首领请示?”

“我向你们的首领请示过了,参战者也是通过你们首领调配的。但我们的没有。”雪维利尔语气中不觉多出了异样的情绪。

艾泽尔知道,这次合作里唯一一个仍旧『执迷不悟』的,也许就是观星那位首领了。他的态度还很难说,雪维利尔身为观星成员体会得应该更深刻些,这种感觉想必不好受。

所以艾泽尔并没有再多问,只是点头沉默,然后提枪退后一步:“那我去找位置。下面太黑,很难保证命中率,需要一点时间调整。”

雪维利尔轻轻点头。“不用担心,今天的月光……尽力而为就好。随时可能有意外,要保护好自己。”

意外?艾泽尔深深看了她一眼,对于塔顶上安排一个可信之人的用意理解更深了一层。他严肃道:“你也是。”

雪维利尔再次点头,又坐回了刚刚那个位置,旗塔最高的、最接近月光的地方。

今夜月色很美,美得惊心动魄。坐在冰冷的石上,月光流淌下来的时候,雪维利尔想起了很多很久远的事,像是披着薄纱起舞的精灵,或幼年时记下的不属于这个世界的歌。

那也是一个今天这样的夜晚,冷得她手脚冰凉,夜空中有薄薄的云和风。那个时候的月光也照得她的发丝雪白,从她眼前恍惚着飘过。她还什么都不懂,只凭着本能背下了全曲,从明亮的主旋律到温柔而隐匿的和声。她也很难相信那时什么都不懂的自己能够记下如此复杂而深奥的曲目,但与音乐的缘分也许就是从那个时刻开始——

因为她看见精灵在高处的月光下聚散,唱起一首神圣的赞美诗。

从那时开始,雪维利尔从来没有真正地唱过这首歌,也从来没有忘记一分一毫。她能隐约感觉到歌声会带来什么。十几年来这个夜晚是第一次,也许也是唯一一次,将会有人听到。

从未如此清醒,夜空明净极了。雪维利尔闭上了眼。

已经快要走到旗塔顶尖另一面的艾泽尔在这一刻忽然听到了歌声。

和他方才听到的轻声的随意哼鸣不同,这次的歌声充满笃定的温柔与庄重。她的嗓音像她平时说话那样带着一点低哑,飘忽却极近,舒缓地摩挲过他的耳鼓。

他忍不住转过头,看见月光被歌声牵引着四散游离起舞,未名的光点飘浮着,旗塔四方被它们轻轻映亮。而雪维利尔在月光与歌声之间,几乎快要飘浮离去。

她是在吟唱,用歌声讲述一个恰逢此刻的故事。

艾泽尔深吸一口气,回过神,看向自己身前的脚下。半空中乳白的光像是起了雾,他能透过雾气清晰地看见地面,那里已经有其他不该属于此刻的东西正在滋长,露出非人的令人作呕的触手。

太不该了。一种冲动迫使艾泽尔跑到合适的位置,架好枪——他感到自己正在指向圣光笼罩之下的地狱。

枪声猝然响起。艾泽尔扣下扳机的一刹那并没有听到熟悉的子弹射入魔物头颅的声音,反而是歌声愈加沉醉,充斥了他的几乎全部听觉。

下方也渐次响起了枪声,在歌声之间散落。艾泽尔记忆中的枪声应该伴随着硝烟的气味,那属于战争与杀戮,如今却在月光之下绽放开肮脏的血色。极致的矛盾使他有一瞬恍惚——神圣与罪恶只有一步之遥么?

是的,只有一步之遥。他应该完成他的任务,或者说使命——艾泽尔再一次扣下扳机,感到自己的手指已经被夜风浸透了寒冷,比手中的枪更加冰凉。残破畸形的肢体随着枪声剧烈地扭动,哀嚎与嘶吼被从中掐死,断断续续传上塔顶,像是来自另一个世界的不真切的映射。

那些魔物挣扎的样子……是想要爬上旗塔?寻找召唤它们的歌声,与离月光最近的地方?艾泽尔被这些搅得心中发乱时,视界一角忽然飘过一个黑影。

那是会飞行的魔物,大约比一般魔物要开智。它也是朝着旗塔来的——这个发现使艾泽尔全身紧绷。可魔物始终没有接近塔顶,而是不停地在四周盘旋,似乎畏惧着什么。它的身影在月色里漆黑而卑陋。

艾泽尔一震。他终于明白了混乱与矛盾来自于何处:精灵起舞一般的歌声与清影弥漫的月光都只是表象,这些神圣的声色与冷漠的上位者无异,同样是在至高处聚集起低等的丑陋异形的生物,一并为它们宣判死刑。

原来神圣的赞美诗也是罪恶的死亡讣告。

艾泽尔低下头,看到了深渊。

……

……

任务比所有人想象得都更加顺利,没有出现任何意外。当歌声进入尾声而渐渐消散的时候,除了极少数逃逸的魔物,其余全部被击杀。旗塔的大门打开,有人开始善后。

塔顶上的艾泽尔把枪收了起来。他的子弹几乎都要打完了,但他没有心情思考这些;他还有点恍惚。他转过旗塔那一面,看到雪维利尔也还坐在原来的位置。她看起来比自己更加心神不宁,尽管只看得到一个背影。

艾泽尔犹豫了一下,走上前。“你还好吧?”

隔了有一会,雪维利尔才极轻地答道:“……嗯,没事。只是走神了。”

她说着站起身,这个动作使艾泽尔再次产生了一种雪维利尔将会掉下去的错觉。好在她没有真的掉下去,只是慢慢走向贴近阴影处的石壁,似乎将要回到旗塔内。

艾泽尔心中一滞,一种莫名的积郁迫使他两步追了上去。“等等,雪维利尔。请允许我这么发问——为什么这样的歌声可以聚集魔物?这究竟是什么?”

雪维利尔转过身,静静看了他一眼。这一眼使艾泽尔有点冷静下来,他意识到这个问题已经触及了雪维利尔有意回避的要点。但他也看到雪维利尔眼里的情绪,几乎与自己的疑虑相仿。

雪维利尔似乎没有察觉艾泽尔的思绪,只是沉默片刻后解释道:“也许它们感到了熟悉的召唤。美和丑不是绝对的,精灵与魔鬼也许来自同样的地方。”她的声音有点疲惫,“那是一个离我们很远的地方,另一个世界,不属于我们的。”

艾泽尔还想问点什么,却不知道能问什么。他并不像魔法师那样理解『另一个世界』,只是在今天看到了前所未见的存在。他只能看着雪维利尔难以抑制地露出倦容,转身向塔下走去。

“很晚了,该休息了……走吧。”

艾泽尔没有走。他站在旗塔顶端的边缘,无意识地对着宁静微云的夜空出神,让整个人完全冷静下来。只有此刻他不需要仰视,因为月光与夜在他面前,而城镇在脚下的静穆的昏黑中沉睡。

他莫名不想脱离这种感觉,在接近至高处接触迷离的夜色与无情的寒风。歌声似乎还未散去,在旗帜卷飞的风声下游荡,细小的战栗由内里向外蔓延,几乎要把他洗涤干净。

现实真是矛盾而漠然的,尤其是在这样神圣的月光之下,他想。

这一夜的歌声遍布了萨那西乌。

【注】想表达的东西有一点点写乱了……神圣的赞美诗也是罪恶的死亡讣告,并不如它听起来的那么美好,精灵所在的世界也会有魔鬼和怪物。所以说『神圣』本质上依然是现实,是矛盾而漠然的。