一小块红底布片,一小撮麻绳,一捆金色丝线,一些他叫不出名字的香料。这些组成了曾被他寄予真诚祝福的东西,现在却染上了刺鼻的消毒水味。

此刻,凌晨一时。在昏暗的灯下,他解开麻绳,把失了香气的香料一股脑全倒进垃圾桶。

他瞄向桌角的小火柴盒。受他之托,殡仪馆的人把母亲的一部分灵魂装在了里面。

他忽然鼻根发酸,猛吸一口气,泪水不争气地滚落。他放下香囊,手背在脸上胡乱地抹。

……这幅模样若是先生看到了,或许会叫他小花猫?他被自己的想法逗笑,变成又笑又哭的不堪模样。即使在黑暗的夜里,月牙也露出了微笑。

他颤颤巍巍地握住火柴盒,把它塞进香囊,扎紧袋口。

他选择在清晨出发。

他坐在计程车上,望着曾经需要他保护的这座城市,默默别过头。

当天空边缘泛出一丁点鱼肚白,他抵达南京站。他背着双肩包,穿过人迹罕至的站前广场,一眼瞥见那个身影。

“早上好,小猫。”白季夏笑着同他打招呼。

“嗯。早安,先生。”钟翼回以疲惫的笑容。

“我们走吧,去站台。”

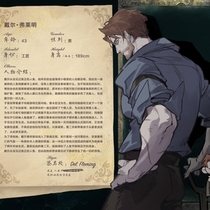

说的是菲舍尔小时候的故事,可以说是菲舍尔对人鱼的初始印象吧

关于人鱼的初映象

其实菲舍尔(fishel)的名字,来源也很有趣。

fishel的意思是小鱼,祖父起的。据说祖父听说他出生时,高兴的不行,立马赶去看,却在看到他的那刻,突然湿了眼眶。父母为着孩子的名字互相激情辩论,正分不出高下时,却听祖父在旁说,菲舍尔,就叫菲舍尔吧。于是一锤定音,从此,菲舍尔就成为了这个世代行商的家族中,最小的孩子。

最小的孩子在大家族中,总是备受宠爱的。小菲舍尔也不例外,家里吃穿不愁,祖父又时常带着他,教他读书,教他认识世界。可是在小菲舍尔不注意的时候,祖父的眼神,在看着他时,常常流露出悲伤与思念,但转瞬即逝。时间久了,小菲舍尔也微微察觉。但为了不让祖父难过,懂事的菲舍尔也没有去问过祖父。

某一天,小菲舍尔读到一本有关于人鱼的书,他兴冲冲的跑去问祖父有关于人鱼的事情,没想到祖父知之甚多,比书中还全面,甚至在一些地方,祖父指出书中说的,并不全是正确的。“祖父,您怎么知道,您见过人鱼么?”小菲舍尔问到,“是啊,好久以前了”,祖父说。“那我们可不可以养一条,我看书上说可以人鱼租借,我想见见真正的人鱼,我会对他很好的!”但祖父却只是笑着摸了摸他的头,却并没答应小菲舍尔的要求。

小菲舍尔起了心思,在家折腾起来,母亲原先答应了菲舍尔的请求,答应去租一条人鱼回来,却在隔天改了口。“为什么!”小菲舍尔不解,从小到大,他提的要求全都被满足,却在今天被无情拒绝了。也是因为他从小听话懂事的缘故,也不提什么过分的要求。可是人鱼为什么不可以,这不是什么过分的要求吧,这不就是养一只宠物,他以往的宠物,都被他照顾的很好啊。“不行就是不行,别的都可以答应你,你养别的,就算豹子,狮子,母亲也能叫你养,但就一条,不能养人鱼。”“可是您先前明明答应我的。”“孩子,不是我不同意,这事是事出有因啊。”可当小菲舍尔再次追问的时候,母亲却闭上了嘴,并告诫他不要在家里再提起此事。

小菲舍尔撞了一趟南墙,虽然嘴上不提了,但私下里泛起了嘀咕,他在家里四处悄悄打探,旁敲侧击威逼利诱出不少传言。

据说祖父年轻时出海经商,行驶到半道救了一条人鱼,那人鱼伤的那么重,本来命不久矣的,却被祖父救活了,人鱼为了报答祖父,自愿留在了祖父身边。那个时候的人鱼还没有人工养殖,都是海里野生的,非常稀少,一些人听说祖父身边有一条人鱼,为了看看稀奇,于是光顾祖父的生意,只为瞧上一眼,一时祖父名声大振,源源不断的生意上门,祖父的家族也一跃成为当地有名的富户。祖父也非常珍重这条人鱼,把她养在家中,奇珍异宝好吃好喝的都可着她,家里人待人鱼也极好。可是有一天,祖父坐在家门口嚎啕大哭,鱼缸里的人鱼却不见了踪影。家里人都劝祖父想开点,不过是一条人鱼,也就是珍惜点,没了就没了,“我只是希望她开心,即使是我难过。”祖父一句话,没头没脑,但也没有人再在祖父面前提起过人鱼。

听了这话的小菲舍尔沉默良久,好像明白了些什么。那我来做祖父的小鱼吧,小菲舍尔心里暗暗下了决心。

不过书还是照样看的,尤其各种奇怪书籍,“多了解些知识不为过嘛”,小菲舍尔心想。拿起一旁的《人鱼公主爱上你》津津有味的看了起来。

本来只是一个文手的简单角色portrait,交代一下和爸的关系基调,没想到写得太磨蹭了反而意外地搭上了主线?

写不出来了,爽朗地飞快先斩到这里,亲爱的同胞们,等我下章正式的主线再来挨个啵儿嘿~

=======

木棍人今天好像不怎么高兴。她想,趴在她喜欢的那块人工礁石上往外看,金红色的尾鳍浸在水里,慢悠悠地摇晃,像一块随着水波轻柔飘拂的丝绸。

不管怎么说,木棍人平时也没有特别高兴过的样子,所以不如说他一如既往地不怎么高兴。

木棍人是她给那个人类起的外号,他应该有自己的名字,不过露莎卡不怎么在乎:人类的名字总是发音奇怪而且冗长,况且他也没问过她的名字。事实上,他基本上不怎么跟她说话——倒不是说露莎卡对此有什么意见,反正她也听不懂人类的语言,一个安静的人类远好过之前她还住在湖里时那些聒噪的、时不时把她拖到浅水处做这样那样检查的家伙。不过有的时候,她还是会对自己的人类邻居生出一些好奇,比如现在。

露莎卡从礁石边无声地沉入池水。清凉的水流擦过脸侧的鳃,带来舒适而轻微的痒,她灵巧地摆动身躯,滑行到水池边缘,然后把头探出水面。

哗啦的水声没有惊动木棍人,他依旧安稳地坐在他惯常的位置——临近水池边的茶桌旁。帮助他走路的那根木棍靠在桌边,他正在读一封信。

一封漂亮的信。浅绿色的厚实信纸带着隐约的暗纹,像是从水底向上看时粼粼的波光。纸边裁成别致优雅的弧形,四角还印上了装饰的金边,和信封上的烫金花体字一起,在透过玻璃天窗射进来的阳光底下闪闪发光。

“那是什么?”

她问。听在人类的耳朵里就像是一声啁啾的鸟儿咕哝,不过在安静的温室里也足够引起读信人的注意。

“下午好。”他说,从信纸上抬起眼睛看了她一眼。

木棍人有一双沉郁的蓝眼睛,像天气不够晴朗时的冬季天空。但是冬天已经过去好一阵子了,从高高的玻璃穹顶洒落下来的日光逐渐变长,在她居住的池子里,碧绿的荇草疯狂地生长,她几乎听得见它们在她睡梦中拼命伸长的声音。就连水面上的空气里也浸润着一种湿暖的,叫人舒服的水气,这让她愿意把更多的时间花在水面之外,去看看她的人类邻居今天给她带来了什么新鲜玩意。

露莎卡之前没有见过这个叫做“下午好”的东西。人类有很多亮闪闪的漂亮小东西,她喜欢趁木棍人不备从他的茶碟上偷走银色的茶勺,在她靠着睡觉的巨大假贝壳底下她藏了好几把。木棍人也许没有发现,也许他发现了但并不在意,因为第二天茶碟上总会出现一把新的茶勺,偶尔还有一两块或许是被他遗忘在那里的焦糖小饼干。

她浮得更高一些,把整个上半身都露出水面。溅出来的水泼湿了水池旁边的地面,不过木棍人只是习以为常般地缩了缩脚踝,让皮鞋避开浸泡在水里的命运,把目光又移回到信件上。露莎卡伸长手臂,带蹼的指尖攀上洁白的棉质桌布,留下湿漉漉的斑驳水痕。

“会弄湿的。”在她够着那个绿色的信封之前,木棍人不轻不重地说,稍微把她的目标挪出她手指碰得到的距离。露莎卡不满地冲他龇龇牙,他也没有打算要松手的意思,她生气地甩动尾鳍拍打水面,搅出更多的水花溅到水池外面,可木棍人只是把信纸举得更高,在半空中把信纸折了折,放回信封,塞进外套的口袋里。

真讨厌。露莎卡在池边兜了个小小的圈子,气呼呼地瞪他。她记得上一回她想看看他脖子上的漂亮挂坠盒时,木棍人也不许她碰,小气的人类。

小气的人类和她僵持了一会儿,最后轻轻叹口气,移开视线,拿起放在旁边的报纸遮住了自己的脸。露莎卡趴在水池边缘,不满地摇晃尾巴,从喉咙里发出人类听不明白的短促音节。木棍人这回并没有接茬,只是充耳不闻似地继续翻阅他的报纸,不过露莎卡发现他的手肘似乎支得有点太靠外,以至于从报纸底下把那只盛着切片草莓蛋糕的洁白瓷碟顶了出去,不近不远,就刚好在她伸手够得到的位置上。

好机会!

露莎卡俯低身子,警惕地看向木棍人的方向,后者被手里的报纸挡了个结实,似乎完全没有注意到自己的样子。她像只准备狩猎的猫一样绷紧后背,随后闪电般伸出手去,抓起一块草莓蛋糕,迅速回过身,摆动鱼尾,以一种像水獭似的古怪却灵巧的姿势仰面游向水池中央——她已经充分吸取了把偷来的糖罐带到水下时的教训,知道浸湿的蛋糕也不会好吃的。

她在水深足以让她伸直身体的地方停下来,把护在胸前的草莓蛋糕小心举在水面之外,向着木棍人的方向示威般地晃晃,发出像是得意又像是炫耀的声音,然后把蛋糕整块塞进嘴里,像过冬的仓鼠似地把脸颊撑得鼓鼓囊囊,一头扎进水里。重新浮上水面的时候她已经在水池另一头的人工礁石边,手里拿着玛莎上周找出来给她的旧发梳,一边颠来倒去地摆弄,一边忙碌地咀嚼嘴里的蛋糕。

露莎卡只是一条无忧无虑的小人鱼,她不会知道(或者根本不在意)木棍人在她游到远处后就放下了报纸,凝视着她的身影,看着她快乐地用除了正确用途以外的各种方式探索发梳的用法,看了很久。她不知道那张被她飞快抛诸脑后的漂亮邀请函上,人类用最优雅、得体、矜持的词汇友善地提醒这封信笺的收件人,他们所租借的人鱼租约即将到期,根据约定,至少在未来的五年内,将不再保有与这条特定个体相伴的权利。她不知道作为一件昂贵的商品,她的命运并不取决于自己,甚至并不取决于那些友善的、愿意纵容她任性的租客。她不知道即将到来的这个春天与之前的四个春天会有些怎样的不同。

她尚且还不知道。