这是冬天。火焰在壁炉中温暖地烧着,时不时发出木头开裂的轻响。架子上摆着古玩,墙上挂着版画,房间的一角还摆了一棵装饰好的圣诞树。中所有一切都相映成趣,并不奢华,却很雅致。一名虽然已经结婚数年,却仍旧带着天真烂漫神情的女人掀开幕布,走上了舞台。

她喜悦地看向自己精心布置的房间,自言自语道:“啊,圣诞节马上就要到了!孩子们一直吵着要圣诞礼物,幸好我早就准备好了。”

幕后传来了孩子们的声音:“妈妈!你还得和我们玩儿!”

女人帽子上的羽毛随着她头颅的摆动摇了摇;精致的洋装层层叠叠,如同收拢的翅膀般在她身后展开。看到自己这身打扮,白鸟就感到一阵恶寒。在前一晚的revue后,白霞葉莫名其妙地给她送来一个礼盒,她一头雾水地接下,打开看过之后,发现里面是对方曾建议过她穿的洋装。但她没办法对洋装产生什么好感。白鸟斩断了这缕不好的联想,面朝幕后回答:“就来,就来。”

然而她还没迈出一步,坚韧的细线就从上方吊着一个身体落下,将梨梨奈平稳地从天顶送到台上。后者同样身着洋装,每一颗扣子都以宝石与丝带装饰,声音却冷淡得像吹落花瓣的寒风:“你已经忘了那个律师的话了?”

白鸟从拳头里伸出一根食指,对她摇了摇:“洋娃娃,别对我学。我记得清清楚楚。”

梨梨奈清了清嗓子,以完美的男人腔调开口:“你怕不怕你的家庭从此鸡飞狗跳?你的丈夫再也看不起你?”

无论看多少次,这精湛的演技都会让白鸟感叹。但她现在是共演者,只能顶着压力说出辩解的台词:“我借了他的钱,而我也还清了!”

男人腔调的女声这时惟妙惟肖地逼迫起她:“可你伪造了你父亲的签名。那时你父亲应当已经病死了,怎么会在死后为你的借据签名呢?”

“如果不借那笔钱,我丈夫就会死;如果在我父亲重病时让他签名,他走得不会安心。”

这是天下的道理,却不是法院的道理。通过梨梨奈的喉咙,律师的话语一字不差地压了上来。

“法律不考虑动机。要是我拿着这张借据去告你,法院就可以惩办你。”

白鸟终于忍无可忍:“住嘴!”

就在她出言打断玩偶的重复时,孩童的声音又在幕后呼唤她:“妈妈——”

那话语几乎将她压垮。三个诞生自母亲体内的孩子,从呱呱坠地起就一直以它们的声音控制她。母亲疲倦地回答:“不,现在不行。”

幕布忽然完全拉起,两人都下意识地看向身后。她们的视线交汇处,勾勒出一个黑色的人形。黑影走进房间,也走上舞台。梨梨奈不再说话,白鸟迎了上去:“这么快就回来了?”

那一团乱麻般的黑影热情地开口,发出的是男人的嗓音:“亲爱的小鸽子!我等不及要见你了。”

然而白鸟并不会为这态度而高兴,只是忧心忡忡地看向他手中那一团白色的物质,尽力装作平静地发问:“你……你手里拿着的那是什么?”

身为玩偶的梨梨奈却仿佛能看清那团白色的正体,仿佛一个尽职尽责的旁白般高喊起来:“是信!是律师寄给他的信!”

那么,丧钟即将敲响,毁灭的时刻马上就要来到了。白鸟按住自己的额头,半是因为剧目,半是出于真心:“我、我有些头晕。我要上楼去。”

玩偶与黑影一起转向她,后者怀疑地发问:“你知道这信里说的什么事?”

那些黑色的线团颤抖着,好像马上就要裂开。梨梨奈向前一步,看向已经打开的房门:“快逃吧,逃吧,去他们无法束缚你的地方。”

白鸟转回身,与黑影正面相对。影子在一瞬间伸出无数黑色的线条,缠缚上她的四肢与躯体,如同长而无脚的毒虫。她怔怔地看向阴影裂口中的镜面,对自己的倒影坦言:“但我是……我依旧是有罪的。”

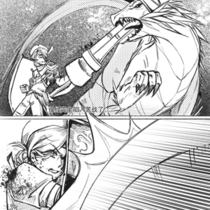

一把薙刀忽然凭空出现在梨梨奈的手中。她提刀砍向白鸟,将后者身上的洋装撕裂,露出简洁的、深蓝缀金的衣装。梨梨奈身上的丝线牵着戏服向上升起,身上仅剩一抹浓到化不开的绿。

“我会以无声之名击溃你的闪耀。”

薙刀的斩击就像流水与水面上的落花一般,源源不绝又多有变化,足以斩中每一片凋零飘飞的花瓣。与之相对,白鸟的反抗就显得生涩而无力,如同控制丝线的人慢了一拍,忘了应该如何对敌,只是躲闪、招架、逃向一边。她脸上的表情茫然而不安,仿佛有什么不可见的东西将手搭在她的肩上。面对梨梨奈如同精密机械般的招式,白鸟的落败只是时间问题。梨梨奈完全看不出她在想什么,而白鸟也一样。实在称不上是让人心情舒畅的打斗,不够坚决,不够美丽,甚至不够痛苦,只是空洞,一片空洞。她们重复着将刀刃砍向彼此,空气却越来越沉重,压迫着肺让呼吸难以为继。忽然,白鸟吐出一口气,没有去看自己的对手,反倒抬起了头:“千堂院同学……”

梨梨奈上前一步,刀刃停在白鸟的扣子前。她或许应该对白鸟的态度生气,却发现自己没有什么可说的话。白鸟依旧一无所觉地抬着头,仿佛正念出一个神秘的咒语或预言:“……我身上的线,你也有啊。”

被什么控制般地,梨梨奈抬起手,刀刃割断了白鸟的穗带。她抬起头,只见天幕中的每一颗星星都落下一根透明的丝线,在光下偶尔闪出金色,无形地绕在自己周身。只要还留在舞台上,就必须彼此争夺。一颗星落下,一颗星升起。观众在注视她们,舞台在塑造她们。无论是谁,都没有扯断这些束缚的能力。

白鸟的目光没有追着落地的纽扣而去,她望着虚假的夜色,用平板的语调念出娜拉最后的台词:“我现在不信世界上有奇迹了。”