是群里的口嗨,杜大夫和他强制上门的三篇论文

番外

书接上回,且说一到了这武林大会的时候,长白丹的大夫们都看病接诊,好一番忙忙碌碌。(并没有上回)

这话说的在理,但是并不完全。先不说这江湖上看病还是讲究个你情我愿,你光说这个诊,就有了个出诊和坐诊。非要细究的话,怎么的还是要看着个个人意愿再说其他。

毕竟江湖那么大,同门同派的弟子们都不一定互相之间混个熟稔,遑论和其他人呢?

窗帘一拉,灿灿的阳光洒进室内,铺上一层金芒。今天倒是个好天气,就这么暖烘烘地照了一下,眼瞅着心情都跟着明媚了起来,眼前长刘海照下的阴影都透亮了几分。

自打武林大会齐聚在此,长白丹门人之间多有来往走动,杜澄也不例外。难得这么多大夫相见,就一拍即合整理归纳起了那些相关的典籍,杜澄见状也一起撸了袖子上去。昨晚看着那些东西,忽地似有所感,熬致深夜,今日里便起的有些晚了。但确有些体悟,假以时日融会贯通为自己的东西……也是值得。

也是他这小诊所一如既往的清净,也算是乐得清闲,才能随意睡得个自然醒,两眼一睁也称得上是精神饱满。

不过既然已经起了,还是先把这问诊的牌子挂上吧。

把昨晚四散的物件收拾整齐,衣服穿戴好,杜澄几步走到门边,伸手准备把门推开,心头却震了一下,眼皮子直颤。

左眼跳财,右眼跳灾,这当头跳得不停的可是右眼皮子。

猛一下来了这么一遭,杜澄本来抬起的手滑溜一下又落回了身侧,他沉思了两秒,有些不信邪地又举起手搭在门上。就像是什么通过传导接上头了的开关,这右眼皮得了信号,哐哐哐跳得更起劲了,就差直接脱出来来上一舞了。

不是吧?杜澄想了想,实在有点想不出来生活还能给他来个什么样的迎头痛击。难道是瞿毅又打完架回来了?说实话他其实也有点习惯成免疫了,不至于灾成这样啊?倒真让人起了好奇,一定要看看这门后面是个什么妖魔鬼怪了。

于是杜澄无视了所有来自身体的警告,手上发力,干脆地拉开了眼前的门。

——露出后面齐齐整整往地上一躺,血胡拉茬的三个人。

地上这仨人也是啥也没反应过来,只觉得风一晃眼,那门哐当一声就合上了,依稀看见那后面有那么个人。

留得杜澄在重新关好,和方才一模一样的搭着的门后,把脑袋轻轻往上头一磕,又是沉思了两秒。

……一定是刚才开门没开好,重开一次。

“方才……?莫不是我失血过多已经开始眼花了?”

总感觉刚才那门好像被什么人推开,可是再定睛一看还是好生生的关着,榭祈犹豫了一下,还是开口发问。她在这地板上也是躺了有不短的时间了,衣服和身体下面都是殷红的一片,无视掉这些血,她本身倒是躺出了一副安详的意味。

“嗯?没有啊!是有人开门了!”右诡闻言,抬头回了一句,“只不过又把门关回去了。”她伸出手从放在一旁的油纸包里摸索了一下,掏出一个包子,开开心心地继续吃了起来。

她边上的是同样在埋头猛吃的瞿毅,抱着怀里那一大兜子正呼哧呼哧啃得香。他连头也不抬,只是在啃食的间隙里从嘴里挤出了几个字,依稀能辨认出是“杜大夫”的意思。

“那就是杜大夫?”榭祈侧头,“他怎么又回去了?”

右诡回想了一下自己熟识的那位长白丹大夫,然后张嘴就是胡扯:“他害羞!”

恰好此时瞿毅也把自己那那兜子啃完了,团吧起来一抹嘴。“对,他害羞!”这位是真的这么觉得。

“……?”回忆了一下关于这位杜大夫的传言,饶是榭祈这颗因为失血有些发昏的大脑,也一下子不知道该怎么接话,“右姐姐,你这绸子好紧,勒得我有些疼了。”索性直接转移话题,抬起自己的胳膊晃了晃。

“你伤的那个地方不勒紧的话,这血就真的要川流直下了。”右诡皱着眉回道,“算了,反正这大夫也来了……”她一边说着一边起身往榭祈那边挪了挪,伸手去送她胳膊上的红绸,顺带着还往对方的嘴里塞了一口包子。

也是她刚把那截红绸拉开了一点,就听见不远处细微的响动。

那门啊,又开了。

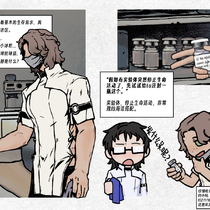

正如嘴上说的那般,杜澄没在那门板后面纠结太久,就哐当一把推开了门,大步流星走入了室内。原因也很简单,和他看见物理这仨人事的第一印象一样,那可是实打实的血胡拉茬,不说快把自己流成个血人的榭祈,瞿毅上次的伤也才刚好利落便又添了新伤,就只看了一眼遍发觉了他和右诡身上同样青紫红肿,也是见了血的狼狈。

拖不得,拖不得啊。大致明白了这三位主儿的情况,杜澄便毫不犹豫地直接朝着伤势严重的榭祈走过去,最起码先把血给她止住了。

一出来刚好,就看见右诡伸手在拉扯那伤处的绸子。杜澄眉头一皱,下意识就要开口喝止,定睛一看,才发觉榭祈周身碍着的部位都被用红绸紧紧地箍着,手法位置将将合适,实打实的帮她把伤口的流血控制住了。

杜澄蹲下粗略查看了一下被右诡松开的部位,见这一手倒真有几分懂行的架势,便抬眼向着右诡瞧了过去。方才右诡看见杜澄人来了,便飞快地让开,轻飘着坐到了瞿毅另一侧去。此时见杜澄看过来,迎着一个颔首,提唇扬起一个微笑。

看了这么一眼就收了回去,杜澄专心地开始检查榭祈身上的伤势,只查看了两下,这表情就眼见地压了下来。

“反复无常……怎么拖了这么久?”

对上杜澄那张隐在低压之下,像是什么东西扫射过来的双眼,榭祈还是没绷住打起了磕巴儿。“啊……之前……别的大夫……看了看……”她结结巴巴地打了几声,也算是打哈哈一样把这事带过去了。

总不能真的直说吧?那些什么的“我来给你们送钱了”,还有什么“治死之前记得给我抬到靠谱的大夫那儿去……长白丹哪位靠谱还有空啊?”诸如此类。说实话,一句都说不出口啊!

幸好杜澄本身不是个非要刨根问底的,大概琢磨出是个怎么回事之后也没再继续问下去。只是随着检查的继续,那脸色越压越深,越压越低,最后一整个像是化在了一片浓墨里,只是悠悠看见两点红色。

让直面这黑压压一张脸的榭祈是瞧了个胆颤心惊,到了后面整个人乖巧的一动都不敢动,大气都不敢喘了。

一时间场上只有榭祈越来越微弱的呼吸声,夹杂着杜澄翻解红绸的悉索声,还有从旁边时不时传来的咀嚼声……

等会儿!

榭祈猛地把头别过去,这一下汹涌的让人生怕她把脖子给别着。她就这么怒视着咀嚼声的声源处,原来是瞿毅和右诡二人见她的伤有了着落,便放心地又掏出一包子吃食,两个人坐在一起左右分分,就这么一同又吃了起来。

就对上了榭祈难以置信的目光,这二人还一个眨眼,一个点头,非常丝滑权当是做出了回应。

食物的香气也在此时终于慢悠悠地飘了过来,钻进了榭祈的鼻子里。方才垫补的那点东西根本不够,就这么咕噜一声,榭祈不自然地咽了口唾沫,她饿了。

好在杜澄在这个时候大致把榭祈检查了一遍,收回自己脸上十分认真的表情,起了身。“我去拿东西,你别乱动。”留下这么句叮嘱,便又推门进了里屋。

可是让榭祈松了口气,却又不敢乱动,便开口向着一旁的两人搭话。“传言有的时候也挺真的……”她稍微侧了点脑袋,看的是旁边的瞿毅,“杜大夫一直都是……这样吗?”

压下了肚子里的饥饿,改为细嚼慢咽的瞿毅点点头:“是啊。杜大夫一直都是这样。”

那,那来的人少好像也不是没有道理。

榭祈忍不住在心里吐槽了一句,还没把脑袋转回来,就看见右诡摸了摸下巴,若有所思地看了看通往里屋的门。

“唔……你别说。”右诡难得真心实意地说了句,“还蛮可爱的。”

……啊?

“哈哈!”瞿毅闻言爽朗一笑,“就是挺可爱呀!”

抻着脖子看了看达成一致的两个人,榭祈在心底发出了尖锐爆鸣。

不是?你们来真的啊!

所以说,万事不要太绝对。因为打脸来的太快太突然,就像一场措不及防的龙卷风。

杜澄去里屋拿了东西,这么一来一回的功夫,几句话的时间就提着医药箱出来了。彼时榭祈还没来得及回神,但是对上拿着小刀,盯着自己的杜澄的双眼,浑身一个激灵,立刻就清醒了过来。

然后拿刀片落到身上,凉冰冰的触感凝固在皮肤之上,顺着干涸的血迹把结壳的衣物除掉。清理,上药,包扎,一气呵成,没有一点儿拖泥带水。甚至在触及到伤口的时候放轻了动作,带着一点儿和面色完全不同的柔和。

就是这点轻柔让榭祈的心中猛地一涩,她自受伤起也是碾转了一阵儿,不是说之前的大夫怎么样,只能说孩子是真的点寸儿,也是啥都让她赶上了,最后像个皮球一样被踢到了杜澄这里。

他甚至连动作都这么温柔!好像生怕把她弄疼了一样!

也是一身伤势被拖到现在,榭祈本身也有点迷糊了原因,她感受着被杜澄包裹后缓和下来的伤口,又看了看十分专心未自己疗伤的杜大夫,在心里给了片刻之前的自己一巴掌。

明明杜大夫人这么好,这么善良温柔,就是脸色黑了点,表情阴沉沉了一点……仔细看杜大夫也是个带帅哥呢!名医,这就是长白丹真正的大夫啊!

发现了榭祈是个姑娘,而且伤势拖得太久过于惨兮兮,因此动作放缓还小心了许多的杜澄,并不知道自己在手下这位病人的眼中已经是“人美心善”的代言词了,只是一阵突然恶寒袭上心头,连带着动作都顿了一下。

……总觉得有什么地方坏菜了。

榭祈这一身伤确实让杜澄处理了很久,这些伤口看上去狰狞可怖,也是实打实的费劲,但是吧……

“没太伤到筋骨,身体底子也好,应该是没什么大问题。”杜澄擦了擦额角的汗,嘱咐着,“且留下观察两日,没什么大碍,等能行动了就可以走了。”

彼时杜澄已经把榭祈安置到了一旁的床榻上,得了榭祈的连连应声,这才回头,看向这屋里的另外两位。右诡和瞿毅二人早不知在什么时候又消灭了那一包的吃食,当是没有再掏了新的,反正此时打眼儿过去,既没有什么食物的痕迹,连之前那些空了的油纸包也消失不见。

就是这屋子里没散的食物香气还摆在这儿彰显两人的罪状。

好在此时杜澄也懒得管,目光徘徊了一下,放在了被右诡忽地往前轻轻推了点儿,不知道杀了个几进几出,N进宫的瞿毅身上,轻车熟路地把人扒开开始检查。瞿毅也是配合得很,笑了笑便主动帮着杜澄折腾,明显也是真的熟练工了。

然后就看着瞿毅这回明显比两扇排骨要好上无数倍的身体情况沉默了。说实在的,这一次的伤处算是从遇到瞿毅以来,偏向于相当能看的那一卦,具体来说就是具备人型。只看表面,只能看到这身上和脸上被撕开的口子,血当时估计也飚了不少,但是已经被擦干净了,撕开的范围不大,所以其实缝合痊愈也不是什么太大的问题。

等到把身上的衣服扒开,引人注目的就不是那些口子了,躯干上一条条被勒困的痕迹已经转为了青紫的淤痕,哪怕是在瞿毅极度健康的肤色衬托下也显得炸眼又可怖。杜澄沉着脸,第一时间提心去查看有没有伤到骨头,被瞿毅本人伸手轻轻挡了下。

“那个……”瞿毅这一个笑容称得上憨厚,“有点骨裂,但问题不大。”

被杜澄冷着脸一巴掌拍开了手,亲自上手检查一番,动作要更小心了些。倒确实如瞿毅说的那般,轻微骨裂,没有骨头错位和移动……不排除是被先一步移了回去。只是从瞿毅打架受伤的这一系列角度来看,这伤势确实挺轻的。

“老实那边呆着,不许乱动。”杜澄以一种不造成伤势加重的手法把瞿毅呼噜到一边,“在骨头好利索前,不许乱动!”加重强调一遍。

没办法,这两人也真的是老熟人了,就瞿毅这自从来了武林大会就开始打架,打完了就过来治伤,治的差不多了就又出去打,甚至伤的越来越离谱的架势。一开始,杜澄还能在心里嘟囔一句怎么又是这个人,后来则是只顾着抓紧抢救一下了。

君不见之前有一次好不容易把瞿毅从初具人型医回个人样,这人能动弹了就直接来了句我去打架了,气的其实是好脾气的杜澄抄起小刀,直接自己上了。

真就是全靠这人身体底子好,解释得跟头牛一样,比他见过的大多数人都好上无数倍,才经得起他这么造到现在,内里外里也确实没有什么大碍,养养就没事了。

于是杜澄把目光放到了这屋里剩下的最后一味病患身上,这刚看过去就觉得后脊背发凉,汗毛都竖起来了。不是因为别的,而是因为右诡也正在看着他,似笑非笑地眼神看得杜澄觉得浑身不自在。好在下一秒她就偏移了目光看向了瞿毅,再收回来的时候就正常了许多。

“杜大夫!”右诡这次十分正常的笑了笑,主动坐过来,“可麻烦您给瞧瞧了。”

一眼看过去,这仨人里右诡的伤势似乎是最轻的,她本来就常年在身上绕了一堆红绸子,这回打完架,更是把自己盖了个密不透风,只是露出来的面颈上可以隐约看到艳红艳红的痕迹,大部分顺入衣服里面,不见踪影。

她这一身红绸穿的也是很有说法,杜澄还是等本人把那些特意缠绕的地方取了下来,帮着接过那些解下的绸子,入手是一片湿凉,捻了一下,发觉是融化了的冰块。

再看过去,就见原来她身上都是被滚烫的网线燎出的伤口,此时被冰块敷了很久,已经变成艳红色的短痕,比起瞿毅身上的青紫勒痕也是过犹不及。

这痕迹杜澄一看就明白了来历。“你们这是……同门内战?”他抬头叨咕了一句,然后又把注意力拉回到了伤势之上。

瞿毅那一手仿佛蜘蛛网的滚烫红绳他门儿清的很,既然如此,那瞿毅身上青紫的勒痕大概就是……杜澄看了看被解下来放到一边的红绸,心里多少也有了数。不过说真的,你们俩打架归打架,这伤处的样式搞哪出啊?

“你们千思兮……是不是有点儿……?”欲言又止了半天的杜澄还是忍不住出声吐槽了一句,想了想在某种意义上异常邪门儿的千思兮门派刻板印象,终于还是收了声,没再送上一份雪上加霜。

他这边处理的麻利,另一边也没闲着。瞿毅被杜澄扒拉开以后十分自然的起身,走到榭祈安详躺下的病床边上,直接坐了。他探头看了看榭祈,见对方果然醒着,突然伸手在外衣里面摸摸索索,又掏出来了一包吃食,得到了榭祈赞同的凝视。

等到右诡抽空看了过去,就见瞿毅已经把榭祈扶着坐了起来,还贴心地在她后腰处垫了东西。这两人横着往病榻上一坐,一人捧着一个,正是吃得喷香。

侧头看见这么一幕,右诡立刻瞪圆了眼睛,一蹙眉毛,张着嘴就开始恶狠狠地对着那两人比口型——

给我留点!

得了这两人一个点头,一个拇指,这才脸色缓和,满意地往后仰了仰,又挂回那一副得体的笑容。

……也就是杜大夫脾气好。

今天屋子里冒出来的这三个人,榭祈外伤重,只需好生养着,瞿毅伤的一般,养着也问题不大。本来右诡这伤势看着最轻,也看着是三个人里行动最自如的,结果杜澄伸手一号脉,心里咯噔一下。这外伤确实没什么大问题,反倒是这内里……这么一纠结,脸色又黑沉了几分,面上立刻就显了出来。

“哎哟哎哟!差点忘了!”右诡连忙从怀里取出包东西,“这里面的问题我已经在调理了,倒是不麻烦杜大夫在麻烦这么一遭!”

杜澄接过那纸包,里面正是调理的草药,稍微看了一眼,果然是治疗陈珂暗伤的东西,对症下药还繁复的很,明显是没有问题的。于是杜澄把草药重新包好,打算还给右诡。

结果右诡没有接,不但没接,还一直盯着杜澄瞧,把杜澄瞧的心里直打鼓。

“杜大夫,你看奴家这一身伤,是不是也得留下好好养两天啊。”右诡可怜兮兮地开口。

“嗯?”杜澄犹豫了一下,“其实你的伤……”

榭祈是确实最好别大动,瞿毅是特殊情况,而且这右姑娘方才明说了自己那有很好的祛疤药膏,好好养是真的,不用留也是真的。

“啊!”右诡没等杜澄说完,突然捂着胸口往后倒了下去,“疼!大夫!奴家好疼啊!疼的奴腿软脚软,疼的……啊,要不行了!”

眼瞅着刚才还好端端的大姑娘,说倒就倒,配合着一副我见犹怜的模样,泪要垂不垂,连进气都少了几分。杜澄只觉得脑瓜子嗡了一下,头大如斗的同时忽然摸索出一点似曾相识。

离大谱,见过医闹的,见过不承认自己生病的……怎么还有人演这么一场大戏,就是为了赖在他这小破医馆的啊!

“奴这家里,奴这家里……”他掩着面,看不清表情,声音里却添了几分泣音,“奴要是就这么回去了……那奴家就真的完了呀!呜呜呜……”

恍惚间好像打通了任督二脉,杜澄猛然响起来这声音为何如此熟悉。前几日出门采买,走在长白丹驻地道上,远远地听见有人喊着什么“回来”“吃药”,还反应过来是谁就感觉一道虹影夹杂着一串清脆的笑声从旁边飘了过去,再顺着来时路往前看,那气喘吁吁举着药追着跑的不就是……

杜澄憋了又憋,终于还是没把常大夫四个字吐出来。“……我先给你把药煎了吧。”

不管怎样,先按时吃药。

右诡却忽然不装了,伸出手拽住了杜澄的衣服,就这样仰着头,盯着他:“救人一命胜造七级浮屠啊!”

她说着,那脸上哪有半点泪痕,反而甜甜地露出一个微笑。

“杜大夫,贵宝地儿借我躲两天啊~”

对此,杜澄他,杜澄啊。

杜澄:……

哎是省略号。右诡把某位熟人的情况带进来这么一合计。省略号好啊,省略号就是无语了,无语了就是默认了,那默认了就是同意了!

“可真是麻烦杜大夫了!”右诡嗖一下蹿了起来,向着一旁边吃边看权当下饭的两人招招手。那手里还攥着她那一大段的红绸,就这么一抖撸。

那糊眼的绸子落下去,就见地上不知从哪来了一大堆打包好的吃食,色香味铺天盖地的溢了出来。

“那我们快开饭啊!”

杜澄看了看快速摆盘上桌,椅子摆好入座甚至还给他留了把的三人,举着手里的药包,上演了一副百感交集的黑脸,最后还是转身,先把药煎上,再回来吃饭。

……主要是真的太香了。