“你的愿望,是什么?”这是来自未知的声音,古老的传说……

薇帕拉从人类时期对【神】的憎恨逐渐扭曲成了诡异的追逐,永生,无敌,永远高高在上。

她用七百多年的光阴去磨练,让自己成为更加强大的存在,甚至在教会求神之初就在疯狂阅览书籍,疯狂实验,收集所有微小的讯息。

不曾敬仰信任过【神】的她,想成为【神】。

而今日,那庞大黑暗的神明就在身前,无数黑色的触手正在慢慢靠近。

子嗣的死亡,故友的离去,世界的崩坏……她根本不在乎,她不在乎这些……

只要触碰到【神】,许下梦里的愿望,许下梦里的愿望……

在指尖马上要触碰到黑暗的那一刻,薇帕拉感到身后猛然被用力拽住,随机倒在某人怀中。

“索……索菲娜?!”惊愕的表情几百年没有出现在自己脸上,薇帕拉难以置信的望着眼前的女人,水蓝色长发被汗水打湿挂在脸颊上,金色的双瞳在暗夜中格外明亮。

明明已经让她离开了去安全地带,怎么会在这里?

“多亏了我们的定情信物呀。”索菲娜摇着胸前的银蛇项链,她的笑容依旧爽朗,仿佛一切灾难都不存在一样。“我不放心你,果然我猜对了。”

还没等薇帕拉继续问下去,索菲娜却径直走向了那团怪物,一拳锤了上去。当然这一下根本不会对触手造成任何影响,但此时她也听见了来自深渊的低语:

“你的愿望,是什么?”

她的愿望是什么,太多了,身为女儿失去了自己的父母,身为海盗失去了自己的船支和水手,身为猎人又即将失去猎物,她还有什么怕失去的呢?

薇帕拉·兰西。那个女人没有迷惑众生也不是什么妖女,她用实力让自己完全沦陷于此,欣赏着她的野心。

她愿意付出所有,为心中的女皇加冕……

“我想让你实现薇帕拉·兰西的愿望,代价……”

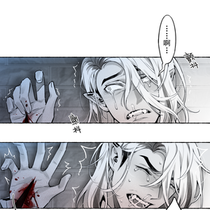

“索菲娜——!!”突然明白对方意图的薇帕拉猛然站起身,向那抹水蓝扑去,但是她知道这是徒劳,她眼看着那熟悉的颜色一点点被吞噬,吞噬……

像极了七百年前,被蛇群吞噬的,自己的爱……

“薇帕拉,带着你那坚韧的信念,见证世界的尽头吧……”金色眼眸中透露出的遗言,一成不变。

在色彩完全消失的那一刻,天边微亮,【神】消失的地方只留下遍地建筑残骸碎片,和一枚在晨光下闪烁光芒的金属物……那是索菲娜的耳坠,是她在这个世界上消失之前留下的唯一的物品。

阳光一寸寸洒满每个阴暗的角落,也渐渐来到薇帕拉面前,她伸出双手,慢慢的走进温暖中——这是七百年来,第一次感受到太阳。

这也是她时隔七百年,异色双瞳中终于滴落出泪珠,放声痛哭——

一切又回到了原点,孤身一人。

人们最后一次见到薇帕拉,是在隔年秋季丰收集市的时候,她正在享用一颗鲜红的苹果,她的外貌没有改变,魔力也不曾锐减,却不再受“血族”身份的任何禁锢,但据说,她只能一直向前走,直到世界的终末……

到底是【神】还是别的什么,已经没人知道了……

想表达是emo回家发现父亲没了,即便自己过去不喜欢人类但是依旧收到父亲影响对人类有好感。

好像没写出来明天返校就先打个防死卡

—————————————-

他曾无数次想过与父亲相遇的场景。

那或许是一段争吵,或许是永不见天日的禁闭,或者相顾无言后的刀剑相向。

肆意生长的灌木把道路吞噬,尘土占据了每一寸土地。

父亲若在,一定不会容忍这种事情出现。

他曾走过庄园每寸土地,清楚知道每个物品的位置,即便离开多年也未有改变。

再往前走三步,门前那棵柏树也依旧郁郁葱葱。

只是,那个本应该坐在书桌前整理书籍的背影却不在那里。

就像他不告而别的那样,诶里克森找遍整个庄园,也未曾找到父亲的痕迹。

或许他只是有事离开一段时间,诶里克森这样安慰自己。

最近发生的事情确实很多,在他回来之前,先整理一下房间吧,不然又该被父亲训斥了。

手臂内侧传来痛感,提醒了诶里克森时间不等人,他没有这么多时间停留在这里。

一种挫败感和内疚感席卷而来,他累了。曾经他问过了父亲为什么不参与血族社会的政治,父亲停顿了一下,转身告诉他,那是没有意义的事情 无论哪方得胜,牺牲总是无可避免。

没有不流血的变革,当最终结果来领之时,所有人都要为自己的选择付出代价。

诶里克森沉沉的叹了一口气,血族的身体不会感到劳累,他现在却觉得无法支撑身体重量,深入骨髓的疼痛在提醒他该回去,回到教会里。

死于自己手上的三个人类,如果被父亲知道一定会让父亲再次对他失望吧。

他不是伟人也不是圣人,无法对“仇人”释怀。即使父亲的“教导”仍在耳畔。

被强盗凌辱而死母亲的样子依旧在眼前。

他恨着人类。

亲叔叔把他献给吸血鬼的时候,可曾想过他也只是个孩子。

他从不对人性报以希望。

“那都是过去的事情了,森。”

他听到父亲声音,清晰而又遥远。

“你现在是我的血亲,你不必在意为人时的事情。”

父亲…“先生”…“老师”…过去的一幕幕在眼前叠加在一起

“老师”如果是您,您会怎么做呢?

如果是您一定不会使自己陷入两难的境地,也一定不会扭曲自己的本心。

本心…我的本心又是什么呢?

我相信西比迪亚先生吗?无论怎么样,那是我的恩人,我应该报以我的忠诚,为他战斗到最后一刻,留尽最后一滴鲜血。

而我却质疑他给我的答案,不去信任他。

诶里克森站了起来,神色痛苦。

教会现在应该会很缺人手,我应该去帮忙的,如果愧疚就多做一点事情去弥补。

而且,自己不是也人类,正如西比迪亚先生说得那样,不要以人类的道德要求自己。

内心似乎平静了下来,打扫完父亲的起居室就立马回去吧,诶里克森如此想。

却在书籍里面发现一封父亲留给自己的信

诶里克森亲启:

当你找到这封信时,我已经不在存在欧罗大陆的任何地方了。

这是一个很老套的开头,每一个将死之人都会如此开头。当我能感到你的气息离我越来越远时,我本以为你不过几天就得回来,但是我没能等到你回来。

诶里克森,我不想让你困在过去的痛苦之中,当你困在过去便无法向未来前行。

沉溺于痛苦之中,逃避现实的我并没有资格向你说教,我的子嗣。

——————

这是一封未曾写完的书信,按照字体和内容,埃里克森很容易判断写信的人是谁。

这是父亲在离开的时候准备留给他的信件,但是不知道什么原因没有写完。

他本来以为父亲对他失望至极,不会再和他说一句话,没想到还有短短的一封未完成的信件。

诶里克森折了起来,小心翼翼的收进胸前口袋里,即使是未完成的信,便已经足够了。