评论要求:随意 春天来了,我在家门前看见了她的尸体。 这是我第一次见识死人,雪藏让她没有过多的腐烂,但那缩水一般青紫色的蜡质皮肤还是让我有些反胃。 警察很快就到了,但来的只有小陈警官。因我住在房租便宜的五线城市郊区,本地人烟稀少,派出所也只有三人常驻。 “市里待会就来人了。”小陈警官咽了咽口水,继续说道:“这种案子,我没什么经验……就别碰尸体了,等专业的人来处理。” 住在这里的都是离群索居的年轻人,相互间并没有太多交集与争端,甚至连小偷也绝迹了,能让小陈警官出动的,也只有偶然回来的房东投诉流浪汉住进了他们的房子里。 和我一样,小陈警官也没见过这种场面。 “按流程,我先来问你一点问题吧。”小陈还是恢复了冷静,检查了一下警用录像仪,确认运作正常。“你是什么时候发现尸体的?” “今天早上,在阳台晾衣服的时候,迷迷糊糊感觉有人看自己,仔细一瞧,就看见她在楼下了。” 说到衣服,我别过头看了一眼肩膀,一抹猫毛果不其然粘附其上。 “在此之前你有注意过楼下的情况吗?” “就昨天吧,夕阳还不错,我就出去看了几眼,那个时候还没发现尸体。” “所以可以认为,尸体是昨晚到今早这段时间出现的?” “不能这么说。”我也咽了咽口水,“其实,如果能早些来,应该能看到她还在雪人里的样子?” “雪人?具体说明一下吧。” “她被埋在了一个雪人里,而那个雪人……”我的思绪回推,记忆里的风雪渐渐大了起来,寒意也更甚,“至少四个月前就在我家门口了。” “……”小陈警官一时无言。 我继续说道:“我也不知道雪人是谁堆起来的,它就在一个晚上突然出现在我家门口……” 那是一个很经典的雪人造型,两个一小一大的雪球堆起来,插上树枝,在四个月的风雪里渐渐变高,又融化,最后暴露出里面的尸体。 “尸体在你家门口四个月,你却一直没发现?” “我不爱出门,也不喜欢摆弄别人的玩意。” “认识死者吗?” “不认识……可能就算认识也认不出。” 我回过头,又看了一眼那张缩水的青紫色脸庞。 “你家里只有你一个人住吗?” “一直都只有我一个人。” “附近的领居认识吗?” “附近……”我沉默了片刻,说道:“附近的人我都不认识,不过平时夜里最近的亮着的房子,在过两个路口那。” “这里平时有人经过吗?” “有,不过多数都是老人家。” “你看起来一点都不怕的样子,很冷静。” 说话的是一个穿着警服的中年男人,戴着黑框眼镜,皮肤黝黑。他的周围已经有不少警察忙碌起来,拉起了警戒线,小陈警官也在其中,只是一副不知道干嘛的样子,踱着步假装努力。 “也不能说冷静,刚看见尸体的时候还是吓了一跳。但一来我不认识她,二来这段时间也没遇到什么不好的事……她在我门前死了几个月,该有什么事早该发生了。” 并非冷静,只是冷漠。 事情与我无关,我只是凑巧发现了死者而已。我本身这么想的。 警察并没有过多为难我,很快就放我离开了,我的生活很快回到了以往的节奏,打打游戏、写写文章,似乎没什么不一样。 只是等夜深了,我入睡时,情况有了一些改变。 我做了一个梦,我就站在阳台上,望着外面无垠的黑,我的家就像漆黑大海里的渔灯孤舟独自漂泊。在那光的边缘,她站在那,半个身体都陷在了黑暗里。 我与她对立而视,她的眼神空洞,眼皮因脱水收缩,半睁着蜡黄、干瘪的眼球看着我。 我们相视无言。 房间像梦一样安静,窗外也像梦一样漆黑。一个小小的影子从房门闪过,我裹上了棉被,起了床,开了灯。 那个小小的影子在走廊的尽头优雅地踱步,我跟了上去,打开了路过的所有的灯开关。它在阳台等着我,但我还是优先去厨房烧了一壶热水。 我捧着热水走到阳台,外面依旧漆黑,但她的尸体已经被搬走了。老咪的小脑袋顶着我的小腿,柔顺的滑了过去。 我蹲下身子,揉了揉它的脑袋,这家伙是欠摸了。 天亮了,我带着老咪出门散步。外面的风景千篇一律,但老咪却格外有兴致,也不想蹲在我的肩膀,反而走在我的前方,将牵引绳拉得紧绷,有明确的目的性。 我们兜兜转转,走了半小时,来到了一栋商品楼前,走进了电梯。当我举起老咪时,它黑色的肉球按下了6楼的按钮。 这个电梯就像这座被遗弃的城市一样,老旧又残破,每次开门都磨磨蹭蹭,上升时又发怵难听的金属摩擦声。我宁愿每月多花1000去租小别墅住的一大原因也在于此,总是担心某日电梯故障又联系不到人,只能饿死在那。 毕竟这世上已经没人会去找我在哪。 但这次我并不害怕,毕竟有老咪陪着我,实在不行的话,我也可以吃了它。 电梯门徐徐打开,走廊异常干净,可老咪带着我走过转角时,刺鼻的臭味便扑面而来,满地的垃圾堆在了606的门口,门边的墙面抹上了黄褐色的污渍,和周围的一切格格不入。 老咪坐了下来,望了望我。 就是这里了。 我扭开了门把,门没有锁,但其后的垃圾却向我们倾倒。老咪轻巧地爬上了我的肩膀,乖乖地蹲在了上面,我的脚就没那么幸运了。 跨过垃圾,室内的景象入目而来,黄色的窗帘遮住了光,让这个房间拥有了一种衰败的氛围,一个满头油污的……女人,她被手机微光照亮了脸庞,望向了我。 “附近死了一个人。” 我边说着向四周扫视,泡面桶、可乐瓶、毛发……塑料袋。 “滚出去!这里是我家!” 我在布满油渍的饭桌前,扶起了倒下的相框,里面的女人笑着抱着一只金毛大狗,看起来和眼前的男人并不像。 “附近死了一个人。”我重复之前的话,将相框转向了女人。“四个月前,是你杀的吗?” “我要叫警察了!” 她刚举起手机,我便一个箭步冲了过去,将手机踢飞到墙上,随后后退几步,保留一个恰当的距离。 “是你杀的吗?” “不是我,我不知道你在说什么……” 她终于有一丝害怕了。只有塑料袋能用吗? 我再次举起来了相框。 “可她死了,而你住在她家。” “我和她只是朋友而已,只是去年我失业,暂时住在她家而已!” “但你不关心她,甚至没有找过她。” 我想起警察之间的谈话,他们对雪人里的尸体没有任何头绪,这表明最近一段时间根本没人报案失踪。 “是她不想让我找她!” 女人大喊着,试图引来周围的领居。但我不认为这附近会有更多的住客。 “不是我有病。”我顿了顿,转移了话题。“我可能感染了弓形虫。” “你在说什么?”她有些迷茫,音量也弱了一些。 “弓形虫。”我重复道:“一种最终宿主为猫,但可能感染人类的寄生虫,会攻击中枢神经,造成脑炎。” “事实上,不止如此,弓形虫本质上,是一种猫用来控制人类的寄生虫。” “不是我要找你,是它要找你。” 它安静的蹲在我的肩膀,看着眼前的女人,房间的灯光昏暗,它的漆黑眼瞳也扩大、覆盖了整个眼球。 “我不懂你的意思。”她似乎有些崩溃了,“我不是故意杀她的……不是我主动杀她的,是她想自杀,她病了,抑郁症,她想……对!她想在死后还能看见春天,所以我把埋在雪人里,等春天融化……这样她就能满足了!” 我看着老咪,它摇了摇头,舔了舔小臂上的毛。 “很诗意的说法,但我的阳台对着晨曦,春天来时,她看不见春天。” “你根本什么都不懂!” 她站起了身,衣服锈黄,唾沫横飞。 “我有另一种说法,也许你们的确是朋友,你也的确失了业,而她的确收留了你。” “但你留在她家的时间太长了,她不愿在无节制地付出。” “于是你杀了她,藏尸在雪人里。并没有什么特殊原因,仅仅是觉得,如果她的尸体能一直看着我,就会认错要报仇的目标。” 一切都是臆想,从进门开始,所有的推测都没有决定性的证据。但老咪点了点头,所以一切都是真的。 “我没有……” 她嘟哝着,忽然向我冲来。适当的距离让我可以后退几步,让她自己摔倒在自己的垃圾堆中。我走上前,拿起了一个垃圾袋,罩住了女人的头,打了一个死结。 但一个显然是不够的,她轻而易举地撕开了垃圾袋,但这里的垃圾袋数不胜数,我抓着她的衣领,膝盖压着她的后背,套上了一个又一个的垃圾袋。 “不是我要杀你,是老咪要杀你。” 我呢喃着。 “我对你干了什么毫不关心,就算是犯罪也会有警察处理……我不想杀你……我只是病了。我被弓形虫感染了……” 她的身体渐渐没了动静。 老咪从我身上跳了下来,弓着背,吐出了一个毛球。毛球像是有生命一般,无数猫毛拧成钻头,钻进来垃圾袋里。 老咪跳上了我的肩膀,是时候走了。 我走出了房间,最后一次望向那个女人。她的身体不断痉挛着,垃圾袋里有什么在不断挣扎、膨胀,越来越大。 “砰”的一声,我关上了门。

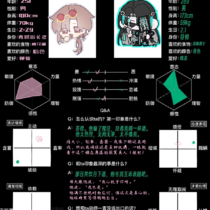

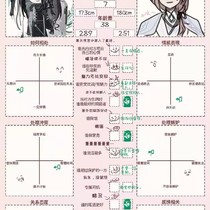

vol.236「融雪」《黄雀》甄栩瑶

一,风满楼

【祝戎】

祝戎记得,他第一次拜入师门时,也是这样一个大雪纷飞的日子,小小的他被师傅宽厚的手掌牵着,掌心传来的暖意好似驱散了他心底的悲哀和寒冷。

他抬头望向直耸入云的山巅,这条路他走了十三年,春夏秋冬,每个角落都留有他的足迹,却从未想过最后会以这样的形式走完。

今日的山巅,似乎比往年更冷,好像终于补回迟到了十三年的冷冽。站在擂台向下看,景色也比往年更加空旷凄凉,一如他的心境一般。

【滕陆】

一道如孔雀尾羽般绚烂的剑芒从天际划过,带起的滚滚气浪破开风雪,好似要将盖世的乌云切割开来。

少年滕陆踏剑而来,山巅的风狂烈,将他的衣角高高抛起,却无论如何也无法动摇他身形半分,他看似漫不经心,却牢牢扎根在飞剑上,自在滑翔在云浪中。

如果此时有其他人在,定然惊叹于滕陆深不可测的剑术天赋,如果任其成长,日后顶非池中之物,说不定可以摸到那层境界的门槛。

但是很可惜,风雪不止的山巅之上,只有一黑一白两个相对而立的身影。

【柳相】

“我魔门虽是魔修,却最忌讳同门相残,既入我门下,便当以兄弟相称、手足相待,你们二人这般决斗,是为何事?”

雪雾氤氲,柳相身形渐渐凝实,苍老威严的声音响彻在山巅之上。

高坐于掌门宝座,柳相苍鹰般锐利目光扫过擂台上二人。

‘哈哈哈哈哈,二十年了!本座终于盼到了这一天,今日,便是本座脱胎换骨,神功大成之时!’

柳相神魂中,一道模糊身影疯狂叫嚣。

“闭上你的嘴,相柳。〞

柳相面上不显,但身形微晃,衣袖中的拳头青筋毕现。

二,暴雪落

【祝戎】

呵,师傅的演技愈发炉火纯青了,十二年前他就使用这副慈祥模样哄骗自己,将自己从地狱深渊中解救上来的吗?

可,明明将自己推入深渊的人群中,也有他啊!

收回追随高台身影的目光,祝戎恭敬地垂下头,将唇边几分凉薄笑意藏在阴影里,再抬起头时,呼啸翻涌地情绪沉入平静眸光中。

“回师尊,未能做好大师兄模范引领师弟师妹修行,以至师弟触犯门规,是祝戎之错,还请师尊责罚”

祝戎双手抱拳,高举至头顶。

半晌,山巅寂静无声,唯有狂风追逐残雪的余音。

一道隐约气机掠过,祝戎心脏猛地一收,低低弓下的身形却不敢有丝毫动摇。

【滕陆】

“嗤”

嗤笑如利刃,切刀开凝固的时空。

“你又在那惺惺作态给谁看呢,教导我?你也配!”

黑衣少年扬头瞟了一眼宝座上的身影,笑得愈发讥讽。

“狗屁的情同手足,若真如此,那历届掌门是怎么选出来的?靠谦恭礼让么?”

少年抬手,残雪化剑,破开狂风狠狠地扎进祝戎三尺前的积雪中。

“少废话,迎战吧,输了就给我滚下山去,一口一个师弟的我听着恶心。”

少年脚踏飞剑,冲向擂台。

“给我记住,师傅的亲传只有我一个,魔门下任掌门也只能是我。”

【柳相】

柳相看着擂台中央的黑白身影,终于放下心中最后一丝怀疑和顾忌。

‘哈哈哈哈,得来全不费工夫啊,滕陆此子不愧是与本座最契合的容器,这狂傲也深得本座欢心啊,只可惜你柳相悉心教导的天才弟子,最终是为本座做了嫁衣。’

他好不容易压制平静下来的魂海中再次掀起滔天巨浪,模糊身影渐渐凝实,一个与他如出一辙的身影肆意狂笑。

“相柳,你怕不是不想活了!”

‘本座身为心魔,本就是你的另一面,怎么?你还指望本座也像你一样唯唯诺诺,虚伪做作?别傻了,你能衍生出本座这样的存在,又是什么好东西?至少本座不会为了夺舍而密谋二十年,屠人满门又骗人把自己当恩人,本座可比你高尚许多呢。’

霍地,柳相原本苍老和蔼的面孔狠厉至极,杀意尽显。

“待我解脱,必杀你!”

三,幕揭开

【祝戎】

还没来得及收目窥探目光,对面小师弟的剑芒就已经袭至身前,祝戎挥剑抵挡时心中暗叹,小师弟不愧是百年难遇的剑道奇才,剑诀掐得又快又准,剑法使得又凶又狠,飞剑上下翻飞,逼得人直入死境,不留一丝余地。

对上黑衣少年坚毅而隐忍的目光,不由得心中酸涨。

他自幼受尽欺凌,虽被屠尽血亲,可也从师傅处得到从未有过的温暖,如果师傅想要,这条烂命给他罢了,又为何非要搭上小师弟呢。

【滕陆】

“和我对战竟然也敢分神,简直不知死活!”

滕陆怒道,他最恨祝戎用复杂的目光瞧他,好似他是条需要人怜悯的残狗!

他凭什么?他怎么敢!

他是丹田被废,但不是死了。没有灵根他还有剑骨,修不成仙还可以修魔,祝戎区区一个天煞孤星,当自己是谁?有什么资格可怜他!

山巅上云开雾散,风雪渐渐止息,但擂台上两人的对决却更激烈了。

“呲”

利刃划破皮肉声响起,剑刃带起一缕鲜血飞溅,负伤的少年却连停顿也无,反手便是更凶猛的剑招甩出,拼着自损一千也要伤敌八百。

两人的剑招越来越快,身上的伤口也越来越多,刺目的红将擂台上的雪晕染成冰。而擂台之下,厚厚的积雪也早已被两人滚烫的鲜血浇出朵朵镂空的花。

【柳相】

看着擂台上战况焦灼,黑衣白影的两人难舍难分,两人身上的伤势越来越多、也越来越重,柳相抿了抿干枯褶皱的薄唇,一颗悬着的心终于撂了下来。

这场夺舍计谋,他不允许有丁点的闪失。

他不似相柳那目光短浅的蠢货,他深知大师兄祝戎城府颇深,又忌惮于滕陆的恐怖天赋,这场师兄反目相杀来得太过于顺利,他唯恐有诈,直到看到两人皆受了重伤,气息不稳,他阴郁的面上才浮现出丝丝笑意。

‘哈哈哈哈,二十年了,本座终于盼来了这收获之时!柳相你个废物,此时不上,更待何时?’

柳相魂海中的身影渐渐镀上一层血色。

他腾地起身,脚踏虚空,朝着擂台上的二人冲去。

四,螳螂出

【祝戎】

纵然早已发现端倪,明白十二年里的温暖不过是被编造出来的美梦,甚至早已设下层层圈套,但这一刻到来之时,祝戎终究忍不住心中酸涩。

“师傅,你来了。”

他转头,看向奔袭而来,刚踏入擂台边缘的柳相。

十二年的孺慕之情瞬息间化作冰冷目光。

随着目光一同飞出的,是猛烈的攻势。

祝戎这一剑,裹挟着积攒了十二年的怨恨,如雷霆万钧,正中柳相心口。

柳相重重摔在不知何时形成的结界上。

一口心头血喷出,将擂台最后一片积雪染红。

【滕陆】

“来得正好,候你多时了!”

滕陆纵身一跃,剑气如虹,冲向柳相。

“你不是暗中教唆我那个废物爹废我丹田,毁我灵根吗?怎么不继续了?”

“你不是喜欢装,喜欢笑吗?怎么不装了,怎么笑不出来了?”

“你和你的心魔不是想要夺舍我们师兄弟,不是眼馋我这个容器吗?来啊,我等着你呢。〞

来啊,我就在这里,来,杀了我啊。”

滕陆一句又一句,一剑又一剑,用最暴力狠辣的招式狠狠地压制着柳相,将他伤得皮肉翻卷,令他退无可退。

【柳相】

柳相目眦欲裂,心中惊恐万分,他们如何得知当年的真相?

到底是哪里出了纰漏!

这二人合力,不说日渐衰退的现在,即便是全盛时期,他也绝不是对手。

更何况,魂海内还有心魔相柳的存在,抵挡心魔入侵已是不易,再对上强敌…

来自对死亡的恐惧狠狠撕扯着柳相的理智。

他不能死!他可是惊艳世人,越阶打败师兄的修炼奇才,是受万人敬仰,大名鼎鼎的魔门掌门,他还没活够!

他布了二十年的局还没有完成,他因修禁功而产生的心魔还没有解决,他不能就这样死!

怎么办?怎么办!

“相柳助我,否则,谁也别想活!”

魂海中,血雾翻腾,相柳双眸渐渐被染上血色。

谁也没有发现,擂台四周风雪渐渐消融,露出隐约合围的血红丝线。

五,黄雀现

【宫贡】

“柳相,别挣扎了。”

,一道苍老身影浮现。

“祝戎心思细腻,深藏不露,滕陆怀揣赤子之心,天赋超绝,不愧是老夫看好的。”

老者笑道,笑意却不达眼底。

“柳相莫急,你啊,还是改不了小时候的性子,如此鲁莽,怎能坐好掌门之位?”

老者衣袖一挥,擂台下红色阵纹显现,一股令人心悸的威能自山巅蔓延开来,所过之处,乌云风雪尽皆消融。

“这个阵,少说也有七十年了,老夫本以为很快就能用上,谁想到血脉易得,契合的祭品竟如此难寻。”

“甚是怀念当年用周家满门献祭那次,祭品又多又好又不难寻,只可惜如花似玉的周二小姐,没能多帮我带带孩子。”

“对了,柳相,你或许还要叫我一声父亲,不然,你以为你当年打败师兄修的魔功和前些年偶得的夺舍禁法,是从天上掉下来的不成?”

“没错,你的心魔当然因我而生,为父解忧,不是你应做的么。”

“至于这两个小家伙,老夫倒没想到经历坎坷不幸后还能有这么大的机缘,也是应该好好谢谢老夫的。”

“哎哟,年岁大了就是喜欢磨叨,你们也别急,祭祀马上开始了。”

宫贡话音一落,顷刻间阵法底部升腾起血雾,将擂台包裹起来。

血雾向上蒸腾,渐渐吞噬擂台中的三人。

也渐渐,遮住宫贡的视线。

待擂台被血雾填满时,一阵令人牙酸的声音响起。

刹那间,宫贡被巨大的吸力缠住,被强行拽入血色擂台。

“不!”

【柳相】

柳相一身玄袍早已被鲜血染透,他站在擂台之下,静静地看着阵法结界中的血雾将宫贡一点一点融化。

“噗”

待血雾散尽,擂台重归清明,柳相才一口血喷了出来。

“不用怕,没事了,你们两个长大了,我也放心了。”

柳相扶着剑慢慢坐下,看着两个徒弟的警惕目光,长叹一声。

“你二人不必担心,我只是我,所谓的心魔,只是生生将魂海撕裂后营造出来的效果。”

柳相不舍的目光从两个徒弟的脸上抚过。

“滕陆天赋异禀?不,是破而后立,天才岂是那么容易成的,剑骨又岂会那么好得?”

“你心高气傲,又是个直来直去的,以后好好听你大师兄的话,千万不要再叛逆了。”

“宫贡原姓祝,祝戎,你本是周家遗子,应唤我一声叔父。”

“你很好,真的很好,看到你这样优秀,我也可以放心的去见他们了。”

“我母亲周氏,剑被宫贡强娶为妻,又在我四岁时被宫贡灭了门,一家三百口人横死在我眼前。”

“我柳相一生坦坦荡荡问心无愧,却独独对不起你们师兄弟,把你们卷进阴谋之中。”