暑假即将更新沙滩寻宝的活动敬请期待……

"你不应该生存在这里"

脑子里响起了这个声音

周围是一片火海

我做了什么?

只记得……老师逼着我念出了火魔法的咒语

我的周围什么都没有 火焰在渐渐熄灭

我的身体正在消失

我受够了

这次终于连神都不允许我存在了吧

妈妈把我一个人丢在这个世界便不见了踪影

这样也好

我也能从这个孤独的世界解脱了吧

感谢神明

我终于解放了

晚安

这就是那个什么吧?看不到明天的太阳了?

哈哈哈…

……

"喂,醒醒"

……醒来干什么,让我睡过去就能解脱了

"——再不睁开眼睛的话会很痛哦"

……?

好刺眼的光

啊 有位天使

真美啊……这是来迎接我去天国的天使吗

打个招呼吧

"接受天诛吧,垃圾。"

"……诶?"

诶————怎么冲过来了!?

天使杀人啦!

啊 神啊……

……连天国都没有我的位置了吗?

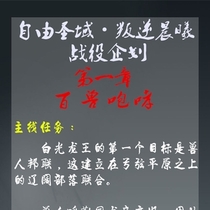

【规则更改】

暂时不会用到的第三人将定义为场外人员,不实质参与当前世界主线

但是请务记得创作,ta是必须存在的

举个栗子

AC组合的B是存在的,但是因一些缘由并没有去【基地参观】,变成了照常在做自己的事情

=======

特殊设定【观剧者】

观剧者是处于ABC世界外的,和魔女处于不同位置的上位观测存在

也可以是等同地位的魔女存在,但不能接触,更无法干涉

【GM的魔女是观测记录和在不干涉的前提下引导世界走向】