如果让阿诺德·施特拉德形容自己的人生,想来他只会用一句简单的短语:

“向来如此。”

老阿诺德实在是太老了,连森林里的狼都换了几茬,他却依然是那个严肃又沉默的猎户。能记得年轻时的老阿诺德的人可不多了,能记得他已故的妻子的人更是少之又少。甚至于老阿诺德偶尔会在擦拭墓碑时恍然意识到,他已经不记得她的脸了。

他们年轻时并没有太多的故事,猎户与农妇,也算是门当户对的爱情,好像他们生下来人生就已经定格了一般。爱丽,对,他妻子的名字,是一名像她的名字一样普通的女人,每天只知道围着田垄转。但他们的孩子却自命不凡,或许从他向老阿诺德央求一本书时,他们之间注定无法相互理解。

神啊、教义啊、经文啊,在老阿诺德看来都是教会拿来骗人的玩意儿,但爱丽执意要让孩子去读书。好吧,好吧,看看他读了些什么东西回来?满腹经纶,却连锄头都挥不动。自从识了字,那孩子的心思就不在田里啦,每天就知道对着路过的马车发呆,好像这样就能成为他们之中的一员一样。

最终,他走了,和他所谓的真爱一起。他们跟着贵族鞍前马后,只留下还在襁褓中的帕梅拉在这里。大约也是从这时起,老阿诺德总会在不经意间想起爱丽,他终于意识到爱丽已经不在了——哪怕那已经是数十年前的事了。

照顾孩子对老阿诺德而言并不是什么难事,就像他把儿子拉扯大一样,不过是再重复一遍原先的过程罢了。他对帕梅拉也并没有什么过多的期待,反正她在不会成为累赘时就会离开,去过那所谓的好日子去。

他不曾幻想,也想不通除此以外的人生有什么不得了。人都是会死的,像所有生命的必然。一把匕首、一瓶毒药甚至是一场流感,都会让人死去。他也曾远远地看过那座城堡,高大,宽敞,可是这究竟和他的农舍有什么不同?

离巢是动物成年的标志,生命就是不断迁移的过程。像他离开老家在这里定居,像他的儿子去给贵族做骡马来换取一枚又一枚的金币。他本以为生命如此,他本以为自己的人生如此。

但当帕梅拉用无邪的眼神看着他将一头小鹿拆解时,当她说出她想成为爷爷这样的人时,老阿诺德意识到,有什么不一样了。他开始无法忽视这个孩子的存在,他开始不时感觉焦躁。他的脾气一天坏过一天,就像他那已然不再年轻的身体。

而后,这场长达三年,或许还会更久的闹剧开始了。这里的人都疯了,或许他也是其中的一员。每一天都是过去的一天,每一天都是崭新的一天。一切都在变化,一切也没什么不同。

“爷爷!你看!这里有牛犊!”帕梅拉一天天地长大,和三年前相比,却只是个子高了一些。她善于躲藏,会用陷阱,但她最喜欢的却依旧是这群沉默的畜牲。老阿诺德总是跟在她身后,不知不觉已经变成这样了,明明她笨拙地追上他脚步的日子好像还在昨日。

帕梅拉依旧把这里发生的事当做游戏,她透过门板缝窥探着外面的世界,对上一双又一双的眼。所有人都把她当孩子看,因为她还没学会欺骗和隐瞒。她对世界的看法是那么单纯,好像这里的一切就该如此。

“要不要去那边玩?”老阿诺德记得,说话的人叫维尔利多,是那个铁匠铺的小铁匠。他和那个叫丁香的医生明明先前还在讨论杀人的话题,却在发现帕梅拉之后立刻换了表情。他们变得柔和,变得亲切,变得像帕梅拉一样清澈。

维尔利多帮帕梅拉打开了门,里面是抱成一团的孩子们——像冬天里相互取暖的雏鸟,这样并不能让他们度过严寒,却可以让他们多撑一天。

他们排斥帕梅拉,在三年之前就是如此。母鸭会把一起孵化的鸡仔当做自己的孩子,但当那只小鸡不能下水时,它的谎言无法再维持时,它就会被它的“兄弟”们疏远。即便如此,帕梅拉依旧和他们挤在一起,说着故事,说着教会,说着这一个月发生的事,好像一切如常。

是的,向来如此,这座城镇向来如此,这里的人向来如此。

没人会苛责一个孩子。

人们用此来掩盖自己的虚伪,好像这样便能抵消自己全部的罪孽。

也许这也是他不信神明、不敬神明的报应,老阿诺德心想。他只是想让帕梅拉快乐地长大,即使终究他或她有一人要先一步离开,她会出落成大姑娘,用她的精明把家里打理得井井有条。她那么聪明,她那么欢快,她会有自己的新家,她会成为幸福的新娘而后有自己的子嗣,就像生命的必然。

即使她离开他也无所谓,即使她迟早会忘记他也无所谓。他已经很老了,他在这里呆了一辈子,他还能去哪呢?

可她不一样。

“帕梅拉,你不能永远这样。”他用布满粗茧的手拍着她的肩膀,最终抚上她的脸颊。他的语气如此虔诚,或许这是他此生唯一一次祈祷:

“神啊,我祈求你。”

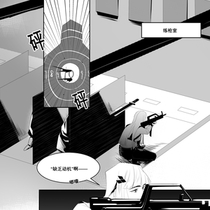

他折断了她的脖子,很快,甚至不需要耗费什么力气。帕梅拉走得很快,没什么痛苦。她靠在他的怀里就像睡着了一样,甚至来不及听清爷爷最后念叨的究竟是“原谅(Forgive)”还是“遗忘(Forget)”。

钟声敲响了,这一轮游戏终于结束了。老阿诺德抱着帕梅拉向家的方向走去,他想,希望太阳再度升起时,一切不再如常。