还有最后一个月的坑,虽然还没填但先让我做个问卷爽爽(理直气壮,毫不羞愧)

1.概括一件对TA本身影响力最深刻的事情。

在三岁不到的时候听到恭子阿姨和外公为了自己而发生争吵,并让恭子做下了分手的决定。因此他内心一直隐含着自己不是这个家庭的一员的想法,认为自己为阿姨增添了很大的麻烦,将来也是一定要报答阿姨所做的牺牲。(其实恭子要是早点告诉他,他也不至于这样,但是恭子自然而然地以为小孩子年纪小不懂事,于是硬是拖到了现在。)所以家庭环境造成海野他表面上的不在乎与内心的敏感。没有父母自然也不可能撒娇,做个懂事的好孩子不给家里人添麻烦。

2.对TA而言最饱含回忆和爱的重要物品。

应该是母亲留下的十字架(十字架也是父亲临走前送给百合子的)。

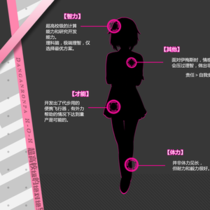

3.TA最显著的特征/特质是什么?(衣着、性格、行为)

衣着的话想不出,基本是家里给他买什么他就穿什么吧。

性格上除了独立和成熟以外,最显著的特质应该是耿直。对就是对,不对就是不对。但是在正子的多年纠正下学会了闭嘴。但估计心里是不停嘲讽。(设定上我觉得他这种家庭环境应该是说话处处斟酌不让别人生气才行,但他就是耿直,也是奇怪。少年你为何这么叼?)

行为上,感觉大家的互动上都挺喜欢给他画上一本书,搞得好像经常在看书一样,荔枝人也不是很明白这个行为特点从哪里来的(拍手笑.gif),不过我觉得也挺好的,既然不能吐槽同龄人干脆就看书吧。

4.TA是否有一场印象深刻的旅行?如果有,那么发生了什么?

一定要设定的话……可能是去札幌旅游的时候吧。可能在那里看见了外公那边务农的远亲,然后想如果自己当初被外公送到这里的话,现在是什么样子的吧。

5.在TA的青少年时期,TA最想做的是什么工作?

本来是在迷茫的。结果因为朝雾和母亲的原因,现在心里有了想法。特别是恭子阿姨那句话“因为战争和疾病而失去重要的人,没有比这更不幸的事了”。既然他无法控制战争,那么应该有办法去治愈疾病。所以他目前(红叶月以后)是想成为医生。(估计朝雾一死更想当医生了,毕竟朝雾算为数不多的同类与朋友。)

6.TA试图构想过未来吗?构想了什么内容?

同第五题。他想去成为医生,去治愈疾病,不要让更多的人因为病痛而失去亲人。母亲希望他能得到真正的幸福,而他现在意识到,对于他来说真正的幸福就是给别人带去幸福。幸福是给予与自我牺牲,就像天蝎之火一样。

7.TA会被怎样的人吸引?

这个还真没想过……我开这个角色主要就是想抓住昭和这个时期跑《银河铁道之夜》的梗啊。

8.TA在________的时候最自由快乐。__________的时候最受拘束。

a.现在很快乐。b.在外公活着的时候/需要面对上级的时候最拘束。(海野:上级犯傻比了我好想吐槽憋得好难受)

9.TA想要隐瞒的缺陷是什么?

应该是……其实也很想要毫无顾虑地依赖别人能特别任性当一回甘えん坊。他也会有觉得没有依靠的很孤独的时候。

对于他来说他始终是在给恭子阿姨添麻烦,尽管阿姨不这么想。(好好学习能拿奖学金上大学也是不给家里增加过多的支出)

10.TA最热爱什么娱乐?读书、亦或是电影和音乐?为什么喜欢它们?如果有,请写出他最爱的文章段落/电影桥段/音乐会or音乐组合。

他的爱好是制作标本(当然这个并不是娱乐)。可能因为母亲的死亡,他对生命短暂的东西才特别会有触动。觉得它们很可怜,想留下来,保存它们活过的痕迹。做完了有一种内心充实的感觉。

读书的话,目前应该是《银河铁道之夜》。(文章段落在正剧已经摘抄好几次了2333)其实他并不是特别喜欢这种幻想系的,但因为百夜的原因他才知道原来也会有不科学的事情发生。除此以外,他应该比较喜欢的是百科类的书籍吧。

电影和音乐的话……没有特别的喜好。

11.如果TA,或是TA的爱人受到了不公的待遇,TA会怎么做?

无论是谁,他都会怼回去,就是这么简单。

12.请试图猜测一直困扰TA的核心问题、阻碍和困扰是什么。

参考第一题。

13.TA对周围瞬息万变的环境的态度是什么?

去分析,去适应,去克服。海野家精神力MAX的劲头拿出来!(荔枝人:靠这个性格好像我妈。我妈常说困难只有一个,但解决的办法有很多种。)

14.在你无法得知他的真实感觉和想法时,你会怎么做?如何猜测TA?

那就站在他的立场上思考嘛。不过我觉得这家伙还挺好把握的。

15.TA认为TA的爱人是怎样看待TA的?TA们的爱是无坚不摧的吗?(假若没有,请忽略此题。)

此题略过。

16.TA如何看待童话作品?

“净tm扯淡。”“骗小孩的。”

17.假若TA可以回到某个时间去观看一段历史,TA最想回到什么时候?

去看看父母刚刚认识的时候。没有战争没有疾病的时候。(不过严格来说百合子刚出国的时候一战就开始一阶段了)

18.你觉得TA是个怎样的人?

好孩子,就是活的比较累。

19.TA的朋友/同事/有一面之缘的人认为TA是个怎样的人?

这个让别人回答吧w

20.TA令人最惊奇的特点是什么?

没有。

附加概述。请用不低于300字的内容回答。(可挑选)(就是要低于300字!)

1.TA认为TA的爱人是个怎样的人?

此题略过。

2.讲述TA的童年时期。

生活在外公的高压权威与对恭子的负罪感之中。(但为什么你还是这么耿直?!一般人不早就吓得屁都不敢放了吗?!)

3.讲述TA的某个下午。

休息日的话,学习,给千代辅导功课/陪千华玩(与其说是陪不如说是傻坐在边上),给家里帮忙。

4.TA渴望成为英雄吗?如果想,TA想拯救什么?

幕后英雄不出风头的那种就好。拯救什么参考上面第五六题。

5.TA是否极度地憎恨某个人,为什么会发生这样的事?

小时候肯定非常恨外公,毕竟老是被他打骂。长大了懂道理了也就不恨了,但依然喜欢不起来。等外公过世了,估计也会有想念的时候吧。(外公:你名字tm还是老子起的呢)

6.请写出TA对于某一件事的内心独白。

此题略过。

7.TA是否有过突破、或想要有某种突破。是什么原因造成了他的这种想法?

参考上面第五六题。

8.TA的“源自于未知的恐惧”是怎样的恐惧?

此题略过。

9.TA突然哭泣了,你认为是因为什么而哭泣?

实在想象不出他哭啊……(毕竟精神力MAX)

呸,忽然想起来隐屋那次他眼睛都湿了……

按照这样分析的话,应该还是因为感到孤独吧。

(隔壁的月见里小姐:少年我跟你讲,人注定是要去学会孤独的。

海野:哎其实我也是希望能够可以去没有负担地依赖谁一下的吧。

月见里:说好的精神力MAX呢?

海野:在这点上我和月见里小姐你比起来还是差远了。)

10.TA因为什么而成为TA?

因为成长环境。