•

天花板上冰冷而明亮的灯光照得镜子迷宫泛起一片刺眼的反光,仿佛黑夜中的警示灯,时闪时现,让人看着有些头晕目眩。

自从进入镜子迷宫后,鬼见感觉自己的身体状况不太妙。口干舌燥,感觉体热却并没有出汗,并且夹杂着不可控的晕眩,镜子里自己的倒影晃得仿佛有些睁不开眼。

这不是什么好兆头。在这样封闭的环境里,食物和水都极度匮乏,还有那不知道要进行到何时的无数谜题,太过于消耗人的体力,以至于体质较差的人,很快就会支持不下去。

比如自己。

难受的感觉愈发剧烈,只得逼着自己扶着镜壁,不停地向前走去。而令人惊讶的是,在几乎要放弃希望的时候,鬼见身体一个不稳往镜壁转角倾去,却意外地发现自己走出了迷宫。

从那布满白色耀眼反光的镜子迷宫里出来,鬼见蹲在地上喘了好几口气,头晕目眩的难受之感这才缓解了一些。

剩下的人从后面陆陆续续地走了出来,似乎在交谈着什么,但是鬼见不想听。那些声音仿佛用耳朵贴着封闭的玻璃瓶听里投蜜蜂振翅嗡嗡作响一般,嘈杂、听着让人烦躁不堪。

他走到一边靠墙处,静静等待线索。

•

所有人就像是轮子上的仓鼠一般,不停地跑着,不停地越过一个又一个的障碍,却不知道自己无论如何也无法跨越,这无限的谜题怪圈。

白板上只有简单寥寥几个字的问题。

“两个人之间的,是什么?”

两个人之间的,是什么?

仿佛条件反射一般,鬼见便想到巽现。

这些许自己有些厌恶的想法让鬼见心情更不好了,然而不容多想,争取线索的环节便进而跟来——问卷。

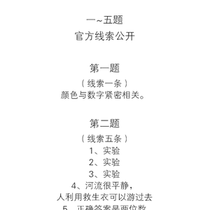

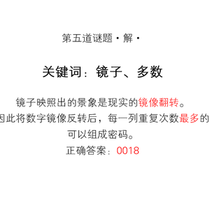

这是类似多数决一样的游戏环节,先让所有人进行问卷调查后,再让每个人根据题目猜测哪个选项较多人选择。

问卷上的问题很简单。有的人仅仅在十几秒内便填完了,有的人却是磨磨蹭蹭了半天——不过无一例外的,没有人和旁人分享自己的问卷选项。

因为白字黑字的问卷上有这样一题:认为只要自己能够活到最后就好。 A、是 B,否

不知是身体不适还是心理作用,鬼见觉得这白纸黑字看上去也是同样晃眼,一笔一划仿佛墨水滴在纸上即将晕开,让他难以集中注意力理解上面的文字,心跳感觉比平时更快,想吞咽一口唾沫也极为困难。

闭上眼几秒后再睁眼,鬼见趁着还未头晕的状态在极短的时间里填完了问卷。他环视四周。没有一个人想死。也没有一个人甘心做别人的垫背。迷茫和恐惧的气氛随着一道道题目的展开愈演愈烈,仿佛即将要被这一道问题点燃。

在他自己也没有觉察之时,鬼见却轻轻地弯起了嘴角。

关于多数项的选择问题,看上去是个概率题,但并不难猜出多数人会做出哪个选项,所以在正确选择了三道题目答案后,一道线索轻而易举地出现在鬼见眼前。鬼见拿起看完后,不留痕迹地,把线索塞了回去,然后离开了座位。

几乎就在他离开的同时,一个黑发的青年也走了出来——如果没记错名字,他应该叫龙墨。他是这里唯一的中国人。

他见鬼见打量自己,便有些戏弄的语气道:“哈,怎么,小鬼头还对我抢你喜欢的糖耿耿于怀吗?”

鬼见撇了他一眼,什么也没说,双手插着口袋往远处走去。龙墨停了几秒,并没有发问,也跟了上去。

•

隔间里目前还没有人走出来,估计还在和问题进行着内心的抉择,整个空间里显得异常寂静。

快走到这个空间角落尽头里,鬼见这才停下脚步,示意龙墨弯腰。

龙墨倾下身子,鬼见便覆上耳际以微不可闻的声音轻轻说了几句话。

“......噢?”龙墨声音里带着几丝饶有兴趣,问道:“你干嘛把这个告诉我?我可不是那种会主动照顾小屁孩的奶爸,更不会关心你的死活,这样对你有好处吗?”

鬼见已经开始头晕得有点眼神涣散了,他强打着精神,反问:“如果我说能猜到你问卷上所有的答案呢?”

闻言龙墨沉默了一会儿。

鬼见望了一眼隔间那边,已经开始有人走了出来——便抓紧时间继续说道:“我知道你很聪明,而我也知道我在这里没有人的帮助,会活不下去。”他远远地看着几个人脸上不停晃动的黑影,道:“我不相信,所谓的能给大家一起齐心协力,就一定能活着出去这种冠冕堂皇、信誓旦旦的废话,其中必定有人只懂得坐享其成。”

他又看了一眼依旧显示着游戏规则的显示屏,“他肯定也是一样的想法。”

鬼见十分疲乏了,忍不住扶墙坐在地上。他看不清龙墨的脸,更不知道他现在是什么样的表情。视线像水面上的油渍,被轻轻一搅,便四散晕开,带着仿佛要离体的灵魂,“咚”的一声,鬼见头一偏,倒在地上。

•

液体。

水。

带着咸味的,并不好喝的水被喂进嘴里,在并没有习惯的情况下,呛到了。

鬼见咳嗽着醒了过来。他周围围着一些人。脸上依旧带着晃动的黑影,鬼见移开了视线——看了一个拿着绿色水壶、半蹲着的人。

“你脱水了。”他说道。

鬼见点了点头,“谢谢。”

其实鬼见一直没有说。在走独木桥的时候,他往旁边看过去——就被热气氤氲的镜子被人随意地擦了一下,他好像依稀看到了这个人的脸。不是带着黑影,而是.......和自己一样,有五官的脸。虽然依旧还是有些模糊不清.......但是,那毫无疑问,自己已经能看到一张正常的脸了。

他并不清楚到底是什么契机,那个巽现所期待的契机,让自己的壳,终于裂开了一条缝隙,黑暗中,那缝隙里的光在奋力地试图挤进来。

鬼见半躺在地上,盯着那张胡子拉碴的中年男人的脸看,有些迷惑——原来大人的五官长得是这个样子啊,他现在这是什么样的表情呢?没见过,读不出来。

即使脱水的状态稍微缓解了一些,感觉整个人还是很虚弱。

一会儿也好,几分钟也好,好想睡觉......鬼见想着,闭上了眼睛。

脑子已经变成糊糊,依旧是随性地响应着。

===================================

现在陷入了一种诡异的气氛里,新的题目发放出来也没有谁立刻开始讨论。从这一局开始有些事情就改变了,主办方似乎想让参加者陷入另一种气氛中。“早已不再是猜谜那么简单”,这样的话恐怕意味着接下来是更险恶的情况。

线索放出的方式也显示了出来,长桌和椅子从地面下升起来。大家陆续坐到了椅子上,开始看起问卷。

只是瞄了一眼,葱白就不高兴地撇了撇嘴,皱起眉头。

这都是什么充满恶意的问题呀。

她把纸来回正反翻了翻,忍住了在椅子上乱动、大声吐槽的想法,她把纸贴到面前轻轻嗅了嗅。刚刚摸到的时候纸还是略微有点温度的,现在还能闻到墨鼓的味道。她猜想了一下这个房间外部可能布置有的人员和设施,再用对她来说非常不靠谱的预算能力算了算到现在为止主办方烧掉的金钱,她暂时忘记了对于问题的鄙夷,开始思考另一件事——这个主办的目的是什么?

挑选出来的大家明显没有什么特殊能力或特殊的身份,既不是政要子女,也不算是某些领域的奇才。要说是冲着诱人奖金而来的,也不尽然。主办方在预选时先是以金钱来诱惑选手,但显然也想要召集些思维灵活、智力偏高的人。通过智力题来检测选手,那么目的是想要一个高智商的人吗?但现在的情况显然突破了这种猜想,除了智力,这些主办还想看到些什么?

这些问题似乎并不只是为了获取一道题的线索,之后或许会有足以致命的与之相关的题目等待自己。那么之后会有什么?有什么会直接作用于选手的精神吗?主办方是不是想要在这之后进行心理施压?这一回的题目是否已经从智力问题的范畴偏离出去了?开始涉及精神领域了呢?还是说那是一个文字游戏?文字的话葱白觉得自己并不太擅长。

“还有两人没有提交问卷答案,葱白小姐与长冢恒三郎先生,请尽快作答。”执行官的脸没有出现在屏幕上——那上面依旧显示着规则明细——但声音响了起来。

不知道这时候回答“好的”会不会算作违规,葱白没有吭声就仔细看起题目。

第一题,认为女性应当依附男性而存在。

如果真的是这样的话人类为什么没有进化成雌雄同体。葱白在心里吐槽着,在B上画了个圈。

第二题,觉得生活困难,负担过重,压力大。

不不,完全没有,您多虑了。她哼哼两声。

第三题,曾经杀过人。

葱白皱起了眉头。

这个问题其实很模糊,葱白还是更喜欢准确一些的定义。就像堕胎究竟属不属于杀人这个问题一样,这样边界模糊的东西很难说出个所以然。杀过人,间接杀人算吗,要说间接杀人的话,世上可是发生着千千万万数也数不过来的这种事呢,大多数当事人都完全不之情。如果我早上迟到的时候撞到一个人导致人家后来死亡了算不算是杀了人啊。她腹诽。不过这种事就连自己也不知道呢。

估计就是自己想多了,又不是题目,怎么会有那么多圈圈绕绕。

葱白被自己搞得很烦,有点不开心地继续选B。

下面的题目嘛……她眯起眼,笔在纸上点了两下,有点犹豫地选了两个答案,接着把纸折吧折吧,塞进了前面的小缝。并没有什么东西落地的声音。

这种事情自然还是需要人力来进行统计,距离下一个部分——也就是按按钮环节——还有那么一点时间,边上自然没有一个人交谈,大家都有点无聊地等待着似的。葱白听到不太远的位置有撕开塑料包装袋的声音,她猜是坐在左边的龙墨。

在新的题目出来之前其实发生了一点小插曲,作为医科生的椎名发现鬼见状态不对。

鬼见一直都是个沉默寡言、存在感算不上高的少年,其实也没有太引起别人关注的地方。但也许是身为医科生的椎名对于各种症状比较敏感,才发现了些问题。简短询问了几句,椎名就看看别人,表示鬼见有些脱水,是否有人现在就能拿出水来。

那时候葱白还想到维克多的水瓶因为没有水了所以没有带过来,正想要催促执行官赶紧送水什么的。不过长冢先生立刻表示自己还有水。葱白敬佩地望向胡茬都不修理的大叔,心想这果然是成熟的大人,面面俱到,感觉好像一个带了四位口袋的哆啦A梦。

长冢先生的小水壶是斜挎在身上的,正好被外套挡住了,之前谁都没有注意到。水壶目测容量也就不到三百毫升,看起来有点扁。

鬼见接过的时候打量了一下,稍微调侃了一句“里面装的真的不是伏特加吗”。然后他又看了看长冢的脸,拧开盖子喝了起来。虽然这只是不太好的缓解方法,但感谢长冢先生的工作,让他一般准备的是些淡盐水,这可比一般的水要好多了。不过这样并不是长久之计,椎名也显然有些担心,现在的症状虽然只是轻微的,但最好还是要吃药缓解一下,免得出现更严重的问题。

这件事让葱白担心起龙墨来,再三询问对方,对方表示自己只是单纯口渴,这才作罢。不过这个时候吃了饼干,也就是说的确感觉到需要补充糖分了吧。

大家现在的状况其实都不怎么好,几个小时过去,虽然食物方面现在还有维克多留下的那一份巧克力棒可以分给大家,但水就只有那一小壶了,葱白自己也感到稍微有点口干,先前太咋咋呼呼带来了这些不好的情况。况且连续几小时经历了目睹死亡、解题等脑力活动,虽然没什么人表现出来,但大家都是精神紧绷了一段时间,这让选手们其实都开始感到疲惫了。

这样的情况还要持续多久?会不会有别人开始脱水?这都是很要紧的问题。葱白还想起米拉老师在刚才关于冷凝装置里的水能不能喝的问题的讨论,觉得更是头痛。题目情况才刚刚开始转变,选手就已经要出现各种状况了,主办方会放任不管吗?还是说他们就是要看到那种情况下的展开呢?这一切都很难说,而且葱白觉得还有别的问题——比如就是刚刚她意识到的——有点想上厕所了。

葱白不自觉地正襟危坐,开始思考肾脏会不会重新从体内的尿液里进行水分的二次吸收之类的。