【口力口】N01話劇社的開端

*口力口女子高校企劃二期→第一章:打卡-社團打卡

——————————————————————————————

前言

蝗蟲蟹:來了來了,上篇走:http://elfartworld.com/works/9347324/

出场人设走:http://elfartworld.com/works/9347323/

喜歡美麗事物的雉鳥步究竟如何完成繼承話劇社的任務呢?

三個要求還有一個是什麼呢,話劇社接下來會怎麼樣呢?

雉鳥步可以做到嗎!

搓手手,請看這篇——

——————————————————————————————

面對熱情的櫻花話劇社學姐們,雉鳥步內心湧起了一種溫柔的感覺,仿佛觸動了內心深處的某根琴弦,輕輕奏響了一曲宜人的歌曲。這種感覺就像海風掃去夏日的炎熱,給人一種清涼和舒適的感覺。它觸動的心情是家人給不了的,是一種令人陶醉的溫暖。

宮崎光顕心中湧起一股欣慰之情,看著眾人圍坐在一起,臉上洋溢著笑容,熱烈地討論著各種計畫和未來的發展方向。

原櫻花話劇社的大家,團結又充滿活力,每個人都充滿熱情和創造力。

雖然前方可能還有很多困難,但直到此刻宮崎光顕相信,只要大家團結一心,積極合作,就能夠克服一切困難,並取得更大的成功。

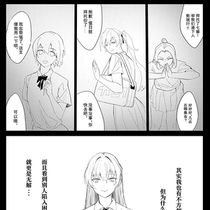

“那麼——” 宮崎光顕好聽的聲音打破了其他眾人結束話語的尾聲。

“我想這最後一個要求,你也可以做到的。”

眾人的目光集中在宮崎光顕身上,她感受到了大家對他的期待和信任。

她繼續說道:“用責任,你的高中三年,對話劇社負責吧!”

“雉鳥步,臨時的喜歡或許很快就會燃盡你的耐心……但是我希望你接受後不要逃跑,將話劇社傳承下去,將舞臺,我們的夢想傳承下去。”

雉鳥步眼睛堅定有力誠懇中帶著真切:“我明白你的擔心,但我承諾不會輕易逃跑。我將用責任心和熱情繼續負責對話劇社,並將它傳承下去。”

“我相信你。” 宮崎光顕伸出自己的右手,放在了雉鳥步的面前。

“我定不負期望!”雉鳥步握住宮崎光顕的手,握完之後還勾起宮崎光顕的小手指,“這是我們的約定,拉鉤上吊,高中時期我一點不會變得。”

宮崎光顕笑了笑,感到心裡踏實了許多。她們之間的友誼是如此純粹,不論時間和距離如何改變,他們都堅信彼此不會變心。這個約定成為他們之間的紐帶,象徵著他們的堅定和承諾。

"我也不會變的,無論發生什麼,我們都會一直支援彼此。" 宮崎光顕用力握緊雉鳥步的手,看了看話劇社眾人表達了她的決心。

她們的眼神交匯,透露出無盡的信任和堅定。這個約定不僅是他們的承諾,也是他們之間的默契和友誼的見證。

"我們一起努力,實現我們的夢想!" 雉鳥步看著宮崎光顕,他們相信只要彼此相信和支援,就能夠戰勝任何困難。

眾人聽得津津有味,紛紛表示支持和興奮。他們開始討論並分享自己的想法和建議,大家的思維碰撞出更加創新和前瞻的方案。

在這樣的討論和規劃中,宮崎光顕看到了話劇社成員們的激情和智慧。

‘團隊的力量和能量,他們的合作和努力將會為話劇社創造出更加美好的未來。’

“那我先離開了,前輩!時間爭分奪秒!”雉鳥步在一群美女的鼓勵支持中有一點飄飄欲仙,現在不是沉迷女色的時候,是時候完成任務了。

‘三天,找到新的話劇社成員。’

——————————————————————————————

蝗蟲蟹:終於要開始惹!踏上路途尋找夥伴吧!

——————————————————