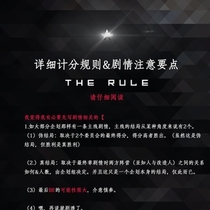

流程:

1.先进群,更改群名片

2.根据企划案、阵营、组织、地图等信息,填写报名表并画人设卡 。

3.完成报名表后需要先传群文件或直接传给企划主,进行审核(主要就看能力的设定),审核通过企划主签上名,就可以发微博/elf/群文件等,想发哪里发哪里。

4.文手可以在人设卡上写人物文字描绘的设定。

5.完成以上步骤,基本就完成了报名。

注意:

1.加入组织无特殊要求,但得上的了战场,是否加入完全自愿,未加入组织的为:自由人 。

2.歧视主义与亲社会或反社会的勾选为选填,非必填,你可以都不勾选(比如你不歧视任何人时就不勾选) 。

3.宗教根据现实世界选择,国籍根据地图选择 。

4.人设卡的武器可画可不画,不画的之后会统一分配武器(分配的武器一定会有麻醉和致命两种模式,如pp中那样)。

5.设定的武器无论是何种武器,最好有麻醉功能。在日常剧情中,两大委员会的人麻醉可随意使用,但致命模式需要(用联络器)向上级直接领导者申请许可,方可使用,无法违规使用。

6.自由人的武器更随意,日常剧情中,你可以随便杀人,但是杀人要负刑(cha)事(shui)责(biao)任,或者任何合理的收尾方式(如潜逃海外或找人背黑锅等)。

有任何疑问群里问!

1062字。

开打吧。

==================

1、

“就现在所知的情报,食堂主要是由魔族·贝兰维多在守护。”

礼堂的地面上这会儿正摊着一张地图。

“不过他本人通常是在食堂中央待机……”

——地图是学校的。

中间被红笔圈出来的地方正是食堂。

“通常守卫食堂的是他手下白色的狼群。”

East正拿着一只笔(家妖精尺寸)在地图上点着。

“我们的目标是从食堂取回我们所需要的食材……调查那些狼是附加的目标。”

嗯——另外的三人纷纷点头。

“所以我们要从后门绕进去,暂时避开前门处狼群的聚集地。”

不过要避开狼群毕竟不是件简单的事,所以最好的办法是等到有人在前门对狼群进行攻击时再前往。

“因为现在几乎所有学生都在进行魔族的清扫,所以机会还会有的——大致就是这样,有什么问题吗?”

那个——三人中有人举手了。

“Uil,你说。”

“嗯……就算我们从后门绕进去,狼的嗅觉那么敏锐,我们也没有办法完全回避它们吧?”

“说得对。”East把笔拍在了地图上,“我们没办法做到。”

一时间,礼堂边缘这块不大的地方陷入了沉默。

2、

攻略开始的时间定在下午两点十分。

这个时间在现在的学校里已经没有了意义,但在时间上是白天的时间行动有助于让人集中注意力。

食堂的前门处传来了喧闹的战斗声,已经有人在那里开始了攻略——这就是他们所等待的时机。

本次参与食堂攻略的人与魔法生物共四名,East以家妖精灵的姿态接近了食堂后门,妖精们(尤其是家妖精)相当擅长隐藏,他先一步走进了食堂,向另外的几人发出了“安全”的信号。

“这样真的没问题吗……”Kuriki小声问道。

“都已经到这里来了当然没问题……”Uil以同样的小声说道。

“至少现在还没有看到贝兰维多(的狼)。”至少费伊·叶茨保持了冷静。

一行人顺利敲开了食堂的后门,溜进了食堂。

3、

“按照地图,接下来直走就可以找到原本放食材的房间。”

“话说费伊前辈……你那份地图是哪来的?”

“Shadow老师给的。”

“……”

4、

好吧,且不论Shadow老师的食堂地图。

他们沿着食堂后门的走道往深处走,大约是施加了魔法的缘故——这里没有声音。

既听不到前门的战斗声,也没有别的声响。

Kuriki吞了口唾沫。

“别害怕,Kuriki。”坐在他肩头的East冷不丁地说道。

“?!我没有害怕!”

有着蓝灰色头发的魔法师一边发着抖一边说道。

“别逞强了。”

“才、才没有逞强——”

5、

为了证明自己没有逞强Kuriki加快脚步向他们的目的地走去。

“啊、等——”

谁的声音都没有来得及阻止他打开门。

“咔哒”。

就在门的背后,一直毛色雪白的狼一动不动地注视着他。

“……”

沉默。

“打扰了。”Kuriki关上了门。

6、

“快让开……!”

变大粉一下子发挥了效用,突然长大身形的East一把把Kuriki拽到了后头。

门被撞开的瞬间费伊猛地凝聚起了冰墙架在了几人之前。

冰墙后头,狼的双瞳正在凝视着他们。