癸卯拾肆其实早就已经不记得自己的爹娘。

他过往的记忆仿佛是一场大雾,所见之处尽是些千篇一律的东西——日复一日的命令,堆满垃圾的草垛,还有拌着野菜的糟糠。他从来没有想过要寻找方向,也并不知道迷雾之外还有一个世界。

直到那天,一场逃亡,一次遗忘,一起大火,一条锁链。一个人影冲进门,带着大大的黑蓑帽。一桶凉水从头到脚,把他带到了这盛世长安。

第一章 此间为家,名唤镇安

“你说这小孩,怎么不吱声?”

癸卯拾肆被暂时安置在镇安司那会儿,不出门,也不说话,只是定定在屋里坐着。

大家都觉得这孩子大概是被吓傻了。毕竟被人贩子拐走,记不得自己的父母,又被丢在大火熊熊的房屋里自生自灭,无论放在谁身上都是一件难以消化的事情。

江燃好信儿。刚把癸卯拾肆救出来那会儿他也在场。他爱和小孩玩儿,在讨孩子喜欢上,特别,特别有信心。

不当班的时候,他就悄悄溜去拾肆待着的那院儿里瞧。

有时候在门口插个风车,有时候放一包桂花糕。

风车一直在同一个地方呼啦啦地转,糕点倒是一转眼的功夫就没了。

贪吃鬼。

江燃被自己头脑里这个想法吓了一跳。

怎么能说人家小孩是贪吃鬼?!那么小的孩子,不知道在人贩子手里挨过多少饿,吃过多少苦,吃点糕点,怎么了?!

再说了,小孩子嘛,长身体呢。爱吃,正常。

但是江燃发现这小孩不是一般的能吃。

听天天送饭过去的陆景维说,这孩子一天能吃下一只烧鸡两张饼,三碗米饭外加四个包子,不算小菜。

陆景维这人,平时话不多,脸上看不出表情,做起事雷厉风行。

糙老爷们一个。

江燃担心过,别因为这人不会照顾小孩,面相又凶,小孩吃不下了又不敢说,再把人家喂撑了。

陆景维说,不会。

那小孩吃完这些,还眼巴眼望的。

江燃看了看手里的桂花糕。

纯属塞牙缝。

其实送了这么多次糕点,江燃也没咋和拾肆打过照面。那小孩动作太快,每次都抓着他走神的时候把糕点拿走,搞不好是一直在屋里盯着呢。

一直偷听的寅栗子坐不住了,拍拍衣服从房梁上跳下来,嗔道,要都像你们这样,来几个也没用。

然后径直就要往屋里走。

江燃说,人家小孩指不定还没缓过神来呢,你别贸然进去,吓着他。

寅栗子摆摆手说,真要吓着了,胃口这么好?

小老虎三步并作两步,挥手掀开门帘子,朝着屋里头大喊:

“小孩,出来晒太阳咯!”

话音落了有一会儿,门帘缝里探出来个狗耳朵。

寅栗子说,看吧,你们都不叫他。

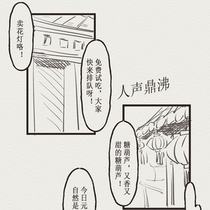

天光大好。癸卯拾肆从出门起就没闲着,被一众镇安司的哥哥姐姐们围起来问这问那,拉着就要去逛市集。

使君不许,说你们一大帮人,都想拿他当借口翘班?

江燃说那倒没有,只不过是人多了,饭钱好摊。

拾肆有点愧疚。弱弱地说了一句,对不住。

使君说,你道什么歉,这偌大的镇安司,养你一个小孩还是绰绰有余。吃,都给我去吃,吃饱了回来上工。

癸卯拾肆面上没啥表情,尾巴尖却低低垂着,悠闲地左右晃。长安很大,到处都是新鲜玩意儿,只把小狗迷得左摇右摆,脑子迷糊糊。

忽然却听得某处一阵骚乱,人群沸腾起来。有声音喊道“捉贼呀!”却又被其他人的惊呼掩盖过去。

一众镇安卫原地出警,冲进看热闹的人群中,却没见着贼人影子,只见地上蹲着个姑娘哭得梨花带雨,说着钱不钱的无所谓,只是那荷包是阿娘新给她锈得。

真是怪了,一群人在这围着,这小贼跑这么快?

正要分散开去找,陆景维越过围观的人群,望见小狗嘴里叼个饼,紧紧抓着一个在外圈围观的人不放。

狗说,你把东西还给她,我请你吃饼。

那人说你别血口喷人,我哪里像偷了东西的样子?

小狗说,饼香,但姑娘的荷包更香。

那人挣扎,狗不松手。拉扯间有东西从那人怀里掉出来,假眉毛,假胡子,破口袋,旧面纱,还有一个漂亮的小荷包。

江燃手快,给那人擒住。

小狗问,你偷了东西,却不逃跑,这是为何。

那人不说话。陆景维说,有时候越是危险的地方越安全。

小狗还没想明白,就被寅栗子搓了一把狗头:“你鼻子真灵!以后抓贼,都带你。”

小狗嘴上没回应,尾巴却啪嗒啪嗒地左右摆,抽在旁人的衣摆上。

陆景维说,要不要试试来镇安司当差,既有去处,又能拿俸禄,说不定还能找到你爹娘。

他顿了顿,又补充道,就是这差事不安生,挺危险的。

小狗说,越是危险的地方就越安全。

于是一众人都笑了,说就你学得快。

要真是学得这么快,那镇安司的考试也不成问题了。

小狗说,好。

有人说,小狗鼻子这么灵,又抓贼立功了,通融通融也说得过去吧!

小狗说,好。

又有人说,等你领了俸禄,可要还我饭钱啊。

小狗说。好。

Vol.226「贷款」《失衡》

作者:夏获无

评论要求: 随意

三千零一十三点五元,也就是……吕出佘用铅笔在便签纸上写下短短一串数字:3013.5。

他盘着腿坐在床上,斜靠着墙,一只手撑着床头柜,蹙起的眉头下两只眼睛来回挪动,从亮起的手机屏幕到便签纸,再从写满数字的纸移回到手机上:拔了两颗智齿,补了三颗牙,一共是…2940元;咦?怎么就变成3开头了?哦,对的对的,是花呗,我用了花呗,还要算利息。吕出佘直起身子,摇晃头部,感受到脖颈与双肩之间传来的噼啪声。

结果还是不变,一共3013.5元,分三期还清,每个月1004.5;有零有整的还刚好除得干净。吕出佘随手把笔一丢,看它咕噜咕噜地在床头柜上滚动,直到停在墙边。

要不,再再算一遍?吕出佘自己都忍不住干笑了两声,这一周自己查账算账的次数比过去一年加起来都多了;平日里拿钱用钱,可从来没有窘迫过,谁想去了一趟牙科竟要花出去这么多钱,也是自己平时不注重清洁牙齿惹出来的,怨不得别人,可要是自己手上有个两千三千的存款……

“喂,老吕,牙齿还疼不疼啊!”

房门挨了一下敲便“呼”地被猛推开来,一高个寸头男正探手扶住从另一侧弹回来的门,正是吕一同租房的室友佟东。

吕出佘摸了摸自己的左脸颊,“这会儿已经不同了,而且也过了一周……”

“那还等啥,走!下楼搓一顿去。”佟东一如既往的大嗓门,不等吕出佘回话便甩着拖鞋向玄关走去。

“来了,来了。”吕出佘抓起手机钥匙,跟着出了门。

只是在路上,吕出佘仍继续想着钱的事,要是自己手上有三千,不,哪怕两千、一千的余钱,也不用这么的令人发愁了。下个月10号发工资,可也是下个月10号还花呗,这就先去了一千……

“诶诶,到了。”佟东手肘戳了过来,两人已经到了常去的小菜馆前,“怎么说?”

“怎么说嘛~就还是老样子吧。”

“行,老样子。”

老样子,就是每人点一个菜,再来个两人都爱喝的酸辣汤,这就是平时打牙祭的标配了。吕出佘抬头扫了眼墙上的菜单,点了个小青菜。

“我得清淡点,”注意到佟东眼中的疑问,吕出佘拿手指了指自己的嘴巴。

“行行,那我也来个清淡的;见鬼,这儿都有啥清淡菜啊,喂~老板娘……”

不去看佟东和老板娘的拉扯,吕出佘继续算心里的帐:下个月工资还掉花呗的一千,然后是房租水费电费,这就去了一大半;上班的交通费也是省不了的,会员费倒是可以停,什么哔哩网抑云的,是了,得赶紧把自动续费给停了。直到饭菜上来,吕出佘还在操作手机屏幕,一次次按下“取消订阅”的按钮,顺便还提交之前买的洗发水和痛衣的退货申请,那瓶洗发水还没开过,那件痛衣的质量本来就不咋地。一边吃饭吕出佘一边继续浏览交易记录,查看哪里可以节流一下;哦,可不能忘了,暂时只能用右侧牙齿吃饭,吕出佘调整了一下牙齿和筷子的位置。

“老吕,这餐你付我付?”

吕出佘放下手机闭上屏幕,咽下嘴里的饭菜,看了眼佟东,放下筷子。

“上次是你还是?”不,其实不用问,吕出佘自己也记得上次下馆子是谁付。

“上次是上上周的周三那次嘛,是我付的。”佟东轻声说道,“你去看牙花了不少钱,手头紧的话要不这次还是我先付了。”

“不用不用,说好了一人一次,这次轮到我。”吕出佘抓起手机亮了亮余额,“生活费我还是够的,虽然省不下啥钱来。”

“行啦,很可以了,我们打工仔,收支平衡就差不多了。”佟东拍拍屁股站起来,“我去买个奶茶,要不要给你带?”

“不用不用,那我就吃完直接回去。”吕出佘摆摆手,眼仍盯着面前小半碗米饭。

“哦对了,”佟东走出餐厅又像是想起了什么,转身走回,按住吕出佘肩膀转他过来,“之前出的那个什么‘山寨宝可梦’的游戏你有买吧,我把老徐他们叫来了,今晚群里大家一起玩。”

……

【自购买起超过14天,或游戏时间过长的产品通常不会获得退款】

吕出佘双手在脸上狠狠地揉搓了几下,深深地通过鼻子叹出一口长气。

当你负债的时候,就不再会感到自由,如今吕出佘坐在电脑屏幕前翻看自己的消费记录,怎么看都觉得无谓的消费太多太多:每天不是可乐就是奶茶,是想得糖尿病吗;这几个月在手游上的充值累计起来,都够再进牙科做一遍手术;点了这许多外卖,从来没想到外卖费用加起来也有许多,或许应该试着在家里做饭,应该能省不少钱,但转念想到许久未用的厨房堆积的垃圾和污垢,清洁和买厨具的钱,怎么算都划不来。末了,吕出佘再次叹了口气。

“本来应该是收支平衡的啊”

END

写于2024.1.24

本月写的是短小的流水账文,因为最近去看了牙医所以有感而发(牙科真的费钱)。

在找灵感的时候还看了泰国的关于贷款金融的一个广告,发人深省,泰国广告有东西的