计字6039

---------------

Start a phase to pray.

Not tomorrow not today.

Save yourself

Nothing more.

舞对千秋说过,后摇是毒品。

“不要听那些孤单的东西啦。”她这么说,“偶尔要像个正常的姑娘那样出去逛逛街败败家做做美容什么的,不能天天溺死在那些毒品里面。”

可是千秋做不到。

少女正戴着耳机坐在宿舍的瓷砖地上,音乐仿佛正将她的灵魂无限地拉长。

她听到风从冰冷的建筑物之间走过,带着远方恐惧的呼号。

她行走在那些悬崖峭壁般的摩天大楼之间,玻璃幕墙映着她的影子,她的身体在那些镜子上扭曲。

“小舞,你是对的。”

她把脸埋在膝盖里,让那道深渊里的潮水将自己包围。

“这是毒品啊……”

少女流下眼泪来。

“是我们的毒品啊。”

你我世人,已无他法,唯有自渡。

「没关系的,因为有我在。」

「一直依赖舞,我不会渐渐消失么?」

「不会的,因为千秋很优秀啊。」

“千秋师姐?”少年小心翼翼地敲响挂着“舞千秋”名牌的门,“在吗?”

他不能确定现在在房间里待着的究竟是那个温和柔弱的千秋,还是那个一言不合就拔出四十米长刀从街东头砍到西头的舞,如果是后者——万一是后者,那他现在所要拜托的事情就有点麻烦了。

“谁呀?”宿舍里响起一个软绵绵的声音,没睡醒似的模模糊糊,“门没锁,拧一下就好——呵哈我还是好困啊……”

少年松了口气,看起来现在待在那里的是他更熟悉的千秋师姐。

看见推门走进来的少年,裹着一张毛毯蜷缩在地板上的少女迷迷糊糊地举起右手来摆了摆:“小易影早上好呀。”

“理论上现在已经快到中午了,但是鉴于师姐刚刚睡醒,所以还是早上好。”易影一把拉开挡住了大半阳光的窗帘,“而且昨天训练结束之后千秋师姐是被直接背回来的吧?好像是说‘在送回来的路上就已经睡着了’的样子呢。”

“好……像……是……?”少女又大大地打了个呵欠,眼泪汪汪地活动着肩膀和手臂,“不过还是好困啊……而且肌肉酸痛。”

“困是因为你刚刚才被叫醒,而肌肉酸痛纯粹是因为你晚上吹了太多空调而且大概是半夜掉到地上了。”少年叹了口气,比起一般孩子要成熟很多的易影在这个总是迷迷糊糊的千秋师姐面前总觉得自己像个哥哥。

“不是昨天训练累得吗……?”

“不会是啦,舞师姐帮你把身体管理的很好啊。”

“这样啊……小舞总是用很多心呢……啊嚏。”千秋打了个小喷嚏,揉着鼻子从毛毯里拱了出来,“那小易影找我什么事啊……?”

“赚学分呀。”少年逆着阳光一叉腰,进门来易影第一次现出了几分符合他十四五岁年纪的神气活现来,“BFH又搞大新闻了。”

「相比起来,还是舞比我更优秀一些。」

「说什么呢,你才是【舞千秋】,而我只是舞而已。」

「有时候觉得,舞把我代替掉也不错呢。」

易影在女更衣室旁边有点尴尬地转着圈圈。

他总觉得自己这么做有点像个偷窥狂变态,可是老天作证他这个三观正常心理健康的好少年是没有这种癖好的,他现在只是在等磨磨蹭蹭的舞千秋。

“千秋师姐,衣服换好了没?”少年终于憋不住往更衣室里喊了一句,得到的回答是一句软绵绵还拖着长音的“马上就好了”。

心知舞千秋还要不知多长时间才能完成出门之前的准备工作,易影又敲了敲更衣室的门:“师姐我先去领麻醉枪啦,看看能不能逮住一两个BFH。”

“好——辛苦小易影啦——”千秋的声音呜呜囔囔地从更衣室里传出来,听起来像是被衣服包住了脑袋。

易影摇摇头,离开了更衣室,带着一身如释重负的轻松。

「害怕么?」

「不怕。」

「害怕的时候,要叫我喔。」

Put up fences and pull them down.

Didn't loose your head when you went down.

千秋在更衣室里待了太久的原因,基本上是因为她那身常穿的水手服很难穿在短裤和战斗服的外面——而短裤和战斗服是舞非要她穿上的。

“我不习惯穿你那身小裙子啦。”舞的原话是这个。

不过穿上短裤也有些好处,就是她的手机可以塞在短裤的裤兜里,钢笔也可以。只是要执行学院发布的任务似乎还是不要带自己的手机比较好,毕竟万一战损还是很心疼的。思前想后之后少女决定把那个128MB的中古品MP3塞进裤兜里,毕竟往商业区走的路上耳朵里没点东西她总觉得浑身难受。

MP3开机的方式是很具有时代感的长按播放键,千秋折腾了好一会儿才把它弄得开了机,单色的液晶屏幕勉勉强强亮了起来。少女犹豫了一下,把那条同样是中古品的耳机一起塞进了耳朵。

然后深渊里的潮水淹没了她。

手建樊篱,毁其于地。己身堕落,其首仍昂。

「舞,你在哪里啊,舞,你出来啊!」

「千秋,有的事情你必须自己去面对才可以。」

「回答我啊!回答我啊,舞,我听不到你的声音……我很害怕,我很害怕啊!」

「我害怕,失去我自己啊……」

Everything was nothing,

So listen to the words my best friend

But the world will still go round.

take your time, take my time.

易影把两人份的拘束用枪弹拿回来的时候,舞千秋刚刚从更衣室里走出来。少女一扫方才裹在薄毛毯里的狼狈相,刚刚还乱糟糟的黑发现在梳得水亮亮的,耳朵上还挂着一只耳机,只是看到易影手中的武器时皱起了眉头。

“我不喜欢用这些镇定剂啦……”少女咕哝着接过麻醉枪,把弹匣压进仓内的动作却无比熟练。

“没办法,不到万不得已的话杀死BFH也算违反校规呢。”少年摊手,他的枪弹早就装好在腰上挂着了,“听说以前的学校里有专门致力于违反校规的‘不良’组织,真想见识见识啊。”

少女噗嗤笑了出来:“小易影真可爱。”

少年的脸腾地红了:“千秋师姐不要乱说啊!我不小了!而且哪里可爱了?”

千秋已经笑得直不起腰来了。

阳光很好,如果不是远处不时传来的爆破声,易影会以为自己在和这个长得还算不错的师姐约会。

“千秋师姐,我们可以提前整理一下稍等之后的任务流程。”少年翻着手里的Kindle,和这个丢三落四的师姐一起执行任务他就要操三人份的心。

其中有一份是舞的,因为她拔刀之后除了砍人什么都不懂。

“唔嗯?”千秋把头凑到他身边,“首先疏散人群……然后清扫战场,清理BFH的残余份子?”

她显然对于自己的动作有可能引起什么后果丝毫没有意识,还好这个刚过十七岁生日、发育还有点不好的姑娘面对的是个只有十四岁的少年。

就算这样舞千秋有点过近的呼吸也撩得这大小子有点脸热,他不自觉往后缩了缩:“清理的任务咱们两个完成有点难,还是捡捡漏得了。”

“‘拾荒’吗……”千秋啃着指甲盖。

“嗯,拾荒。”易影有点尴尬,拾荒这个名词在黎明没什么好意思,一般是“无才能者”的代名——那些异能足够强大的人们根本不用像他们这样小心谨慎,他们会直接与BFH开战,而不是谨小慎微地绕开主要中心,去周边寻找一些弱小的目标下手。

“拾荒不错啊,”千秋忽然一咧嘴笑了,“很轻松呢?”

少年愣了愣,也笑了起来——好像很久没有这么轻松的笑过了,尽管这是在奔赴战场的途中。

不知身在何处的神明,请保佑我们。

万物皆空,吾友且听我一言:红尘纷纷,人来物往,只随心动。

「既然这样,你所害怕的、你想要忘记的,我暂时替你保存。」

「谢谢你,小舞。」

「但是它们总有一天要归还给你,到那一天……虽然不会很早就是了。」

How good is my heart ?

Now how good is my heart.

Will I ever

Will I ever

Will I ever be so good ?

“附近的居民和商户已经差不多都去避难了……我们与BFH的战斗应该不会波及到普通人。”易影手里翻着一本名册,疏散过街上骚动的人群之后他们又挨家挨户地去敲了门,现在已经做到了最稳妥的地步,如果再有哪个普通人出问题就只能怪他是个“百分之百幸运E”的异能持有者了。

“你确定要和他们开战吗……”千秋不知怎么回事又反悔起来,此时正不自觉的地用脚尖在地上画着圈圈,“不是说好了就来疏散个人群嘛……”

“师姐,你觉得咱们要是只疏散人群,好意思跟学校要这么多子弹吗?”少年晃晃挂在腰上的一大串弹匣。

少女闻言鼓了鼓腮帮:“那好吧,从哪里开始搜……”

她的话被旁边插进来的声音截断了。

“那边的美腿JK和小正太,能先从姐姐我的工作场所离开一下吗?”

说话的是个捂着个中世纪骑士盔模样口罩的人,从身材上能看出是个女的。而大概是因为那个在千秋看来有点像马嚼子的东西,她的声音有点模糊,不过逐客令的意思还是能听出来的。女性此时正用手里那根细长的手杖点着舞千秋和易影,似乎是嫌他们扰了她的“工作”。

“能别妨碍我的工作么?被什么东西砸破脑袋多可惜啊。”看着两人呆立不动,女性又加了一句。

“姐姐你才是,在这种地方乱晃,被什么东西砸到多危险啊。”易影笑眯眯地回了一句。

“我我我我我姐姐姐姐姐没没没没事的!”女性一瞬间语无伦次,脸上飘过好几阵红云,金丝眼镜后面的一双晶紫眼睛里精光乱射,“小小小小弟弟你是和这个JK一起的么?”

“是呀,这是我师姐。”易影继续绽放堪比阳光的笑容,千秋看得真切,那女性被他闪得汗珠都下来了。

“你们是出来逛街的?为什么还不去避难啊小弟弟?”女性看起来是个合格的正太控,对着笑得闪闪发光的易影几乎是缴械投降的状态。

“因为这是我师姐啊。”易影眯着的眼睛睁开了,翘起的嘴角正一点点地放平。

女性一愣:“你师姐?”

“对呀,我师姐。”

女性的神色迅速变化着,少年睁开眼睛后她似乎一瞬间便从狂热中冷静了下来,紫晶般的眼睛里感情缓缓沉积下去。

“这么说……”女性全身慢慢绷紧起来,“你们是黎明的学生。”

“姐姐说错了一点,”易影竖起一根手指,眼中笑意盈盈嘴角却刀子似的冰冷,“我们是黎明的未来。”

“那么你们TPD再也不会有未来了!”

下一秒,细剑的寒光切碎了少女面前的空气。

We built again,again.

We cast ourselves in fire.

So we know

So we know,

Now, we know.

耳机被扯掉了,音乐从口袋里流淌出来,潮水将少女的灵魂包裹。

滑翔,滑翔,直到进入那片深渊的水,火焰正在海底熊熊燃烧,有双眼睛从天顶睁开,它俯瞰着世界,将这世间所有的痛苦尽收于心。

恐惧,孤独,悲哀。

——现在,“我们”懂了。

「舞!」

「我在,不用怕。」

少女的动作快得惊人,先是一个后仰避开带着冷风的剑锋,同时用两只手指从背后夹出了一支钢笔,她将笔帽弹开,铱金的笔尖在阳光下闪闪发光。

“躲开了?”一切都发生在一呼一吸之间,女性语气里透出些许意外。

“英雄329铱金钢笔。”少女露齿一笑,目光却像是要把人割裂。

细剑从她背后下斩,少女却不躲不避,只猛地抬臂,手中刀光不管不顾地朝女性面门袭去。

So we know,so we know,now we know.

沙哑的男声在少女身边飘着,在她的目光割裂持手杖剑的女性之前,她手中的刀先割裂了空气中绵长的音乐。

细剑从少女脊背上划过,一道血痕从水手服的伤口洇了出来;长刀划过女性的脸,面罩被从中间破成了两半,露出一张颇精致的绛唇。

两人同时向后撤去。

“区区一个JK……”女性嗤笑一声,伸手将面罩从脸上抹去,面罩下的脸还透着隐隐的稚气,看来比舞千秋大不了多少,“还挺能打的嘛。”

“彼此彼此。”少女手腕一翻,那道差点将面罩女性砍成无头骑士的刀光正体赫然出现。

一把修长狠戾的唐刀。

——异能·以笔为刀。

“我看你也没有多大,怎么就去干恐怖分子的事情呢。”少女说话间已经脱掉了被血染红的上衣露出里面黑色的紧身战斗服,伸手又要去拽裙子的拉链,被易影直接抓住手腕哀叫起来:“舞学姐你不要一言不合就脱衣服啊!”

“怎么又是你,千秋就没有别的搭档了么?”少女好像刚刚注意到一边的少年,颇为不耐地白了他一眼,去拽拉链的手却收了回去。

“这个先不说……咱们二打一,稳赢,嘿嘿。”少年也露齿一笑,对着少女竖了个大拇指。

“这个难说呢。”面罩女手里细剑挽了个花,“你们的老师没有教过你们么?”

“教什么?”

已经成了另一个人的少女口中问着脚却不停,欺身向前,手中唐刀向着面罩女肩头劈落,那势头几乎要将这个和她年纪几乎相仿的女性劈成两半。面罩女也不示弱,细剑与大刀叮叮当当相击不绝,少女手上劈扎斩撩竟被她全数挡下。

眼看两人缠斗起来,易影不知何时游走到了面罩女身后,此时他从女性背后一跃而起,两把蝴蝶刀接续划过她耳边,那人听声辨位躲得及时,刀锋过处只有几缕鬓发徐徐落下。

“纠缠不休,着实可恶!”舞千秋咆哮,她的声音变得嘶哑起来,气势语气都如同一个从千年前而来的侠士,而不是一个正值青春的少女,“报上名来!”

回答她的是一个响亮的耳光。

“哎呀,手滑了。”面罩女笑嘻嘻地,“姐姐大名艾德琳,记住了哟?”

“士可杀,不可辱!”少女怒吼,双手擎刀自艾德琳头顶劈落。

艾德琳抬脚踢向舞千秋手腕,少女手腕一沉躲开踢击,手中长刀却被细剑点中,刀上那股大力被卸去一边,斩了个空。

“小子有两把刷子,”艾德琳冷笑,“不过两把刷子还不够跟姐姐斗啊!”

“还有第三把呢!”少年还未变声,此时的话音正响得清脆,伴着另一把刀从女性左侧肩头一捅到底。

“我们老师教我们什么,还用你说么?”男孩将刀在伤口里狠狠一旋,艾德琳痛呼一声。

刀子离开伤口,女性肩上喷出一股涌泉般的鲜血,染红了米白色的上衣。

“当然不用我说,因为会有人告诉你们的。”女性捂着伤口再次后撤,面罩消失之后一直挂在脸上的笑容蓦地阴狠起来。

“情况不太对。”易影一个后翻回到少女身边,眉头再次皱了起来。

“管他对还是不对,来一个砍一个,来两个斩一双,来三个正好串一串烤了吃。”少女往地上啐了一口,唾沫里带着血,看起来刚才那一耳光打得不轻。

打人不打脸这些BFH就不懂吗!少年一边腹诽一边苦笑:“舞学姐你可别这么说,来三个咱们就打不过了。”

舞千秋斜睨着看他一眼,没说话,手中刀光一翻重又对准了后撤的艾德琳。

“当然是教给你们,不要把眼前的敌人当作对方的全部战力。”

男人的声音从三人头顶传来,绑着马尾的人影从天而落,单脚落在长刀之上;而少女忽地一晃,易影轻轻楚楚看到她左肩上多了一个伤口,有血正沿着舞白皙的手臂滑落,一滴两滴在发烫的柏油路面上化出浑浊的圆。

“而且啊,明明是个挺好的女高中生,怎么就搞得像个臭男人一样了呢。”一个年轻女人从艾德琳背后一晃一晃地走出来,手中柳叶刀在掌心闪成了一团白光。

——异能·白鲸。

“中立人员……”易影吞了一口唾沫,“八重野薰,目前受雇于……”

“BFH。”女性笑吟吟地玩着手中的刀,刀尖远远地点着舞的肩膀。

We built again,again.

We cast ourselves in fire.

So we know

So we know,

Now, we know.

音乐仍在响着,少女牙关紧咬,唐刀在路面上划出一道伤口。

“你们来迟了,薰,安诚。”艾德琳活动了一下肩膀,她的伤口被八重野的异能转移到了舞千秋身上,现在的她除了衣服上的破口和血以外看不出什么受伤的痕迹。

“不过我们还是来啦。”被称作安诚的男人眯眼一笑。

“现在呢,是要走,还是要打?”八重野将刀收回腰间,“那边的两位可不是什么省油的灯。”

“你们能放掉嘴边的肥肉吗?”艾德琳嗤笑。

“走?”舞千秋扬起头,黑眼睛里闪着血光。

易影握紧了手中的刀:“舞学姐……”

“伤了我就想走?”

唐刀在少女手中嗡鸣起来,似乎是正在因为鲜血而兴奋着。

“竖子休走……”

刀身蓦地暴涨,一米有余的大刀瞬间再次生长了一倍。

“……吃我一刀!”

少女发出困兽般的咆哮,刀光切碎光与风,空气中的歌声仿佛要泣出血来。

Because how sad is my love.

Now how real is our love.

Will i ever

will we ever

be so good.

爱之愈切,伤之愈痛。

矢志不渝,至死如一。

「千秋,已经得救了。」

「嗯,谢谢小舞。」

「可能会有点痛……让那个人送你去医院就好了。」

「不要紧的,我很坚强的——小舞不是这么说过么?」

「我只希望到那一天,你不会怨恨我……不会后悔。」

千秋再看到世界时,面前是个端着两盘黑色不明物体的青年。

痛。

肩头上传来近乎麻木的痛感,其余地方都有各种各样的钝痛和刺痛,少女的泪水不由自主地流了出来。

啊,如果看不到就好了。

如果感不到就好了。

如果……

少女的思维还未反应过来,她的手已经将镇定剂注射进了自己的身体。

“傻孩子。”

意识消逝之前她似乎听到这么一个声音。

一、生命

九点九美金五十颗子弹:惊爆新价格。店主老乔胡子花白,蓄了很长,在玻璃另一边一遍一遍地捻平橱柜上的红丝绒布。卖武器的老乔,今年过完了六十七岁的生日。那双皮鞋底下有一个小地窖,不放酒,放枪,挂满了大大小小、高高低低的步枪或者冲锋枪,军用枪或民用枪,那里的黑暗像水一样倾泻,像火药味一样沉重。

子弹的价格跟鸡蛋的价格一样一直在和善地下滑。他之前心想,要是我是这里的公民,就立马去说服父母搞一个持枪证,买两把,一个左轮放在枕头底下,一个双管猎枪挂在衣柜里(好像世界上所有美国房屋内都要有从不拉开保险栓的猎枪)。他不是,又没有美国亲属,事情就有一点点麻烦。前几天,东郊的“梨小子”达克例行来找他,穿着写“永远的布鲁克林”的白兜帽,还有一个戴黑色颈部丝带的不说话的女孩子与他同行,长得像马蒂达。他们蹲在学校西边侧楼的后面拿报纸卷大麻,用简陋的滤嘴抽。那里有一片湿漉漉的草坪,面对枫叶林,能边抽边躺在落叶和鸟雀的尸体里。可以说这个场景几乎有着悲伤的诗意。在这里尽兴时达克曾说自己“像一个他妈的飘荡的鲤鱼旗”。那是他说过最有文学气息的一句话了,为此法尼奥感到异常好笑,因而对达克的厌恶少了一些。私立高中的课表相对来说更多变,不过也只是翘掉音乐课还是体育课的区别,都是周三的下午。那净是些美好的幻境般的下午。

“梨小子”有一次提起枪械的话题。他们那一圈的人,就是每个高中都会有的早就越过“酷”的边界的小孩,就是真的会开枪打人、进少管所的那类人。达克说想搞一只来玩玩。法尼奥觉得令人惊奇的反而是为什么直到十七岁他才有这个想法。法尼奥问,你知道一颗子弹多少钱吗?不对,再猜。不对,再猜。是一毛九分,一颗子弹一毛九分钱。

他高中二年级时住在在纽约常驻的意大利的小姑姑的公寓里,小姑姑不知道他翘的课,也不知道海上一红一绿开战的盛况,也不知道有时候漂洋过海会有信抵达这个钢铁丛林的一角。那些信教他沉默,使无边无际的自由有一刻尖锐的停顿。家里有一条苏格兰红狗,书架摆满了昆德拉的各版书籍,几本博尔赫斯和聂鲁达的诗,和基本没有的尼采。购买它们的双手充满着年轻的对生活的戾气。

一毛九分,这就是人命的价钱。非常低,低到你想不出还有什么东西比它还低。一个小孩吃无数个价值两块的冰淇淋球成长起来,却被一个一毛九分钱的子弹射穿头颅。资本家究竟如何立足在战场上呢?凭海一样的死去的眼睛吗?

法尼奥把积点弄得在一学期内掉的飞快。摸清街边小巷的有最长的“欢乐时光”的酒吧,用长手长脚爬到墙与墙的尽头,很多朋友栖息在上面,常年大笑。黑丝带女孩留长了头发,尤其刘海。说话声却依然像马蒂达,大腿和胸脯的质感也像,假设电影与现实真的被想象相连。体育馆楼梯背后的器材室常年有着被汗浸湿的垫子。他脱掉黑丝带玳瑁色的外套,多次在其高高的透明的穹顶下互相发泄,亲吻她赤裸的小腹。完事后法尼奥在她身旁睡着又惊醒,发现巨大的玻璃外面正值日落。

之后他不再去那里,不再去找黑丝带女孩。再之后他和“梨小子”达克打了很重的一架,不过已经于事无补。拼命把对方踹到地上的一刻他知道自己该担心达克会掏出枪,或者冷兵器,让他满身血花。他发现自己没有一丝这样的想法,也没有被逼得不得不离开学校,甚至只要离达克远点,他还能自由自在地和达克的朋友继续蹲在学校西边侧楼的后面。不知道为什么,那一阵很多人已经搞到了枪,用或合法或纠葛的手段,像佩戴勋章一样偷偷摸摸地藏在腰间。他还没有,只可以去和历史教授套近乎,得到一次去教授家里的地下室带着厚厚的耳罩朝纸人打枪的机会,但那有什么用呢?可以让他变成公民,或者可以让他忘记身边的事吗?晚上他从亮堂的教授的白房子出来,一切都是漆黑的。法尼奥靠在废弃的小巷尽头呕吐,心中急切地希望在几千公里之外某个古老的港口之上,某个被黑西服教父拥抱的婴儿的襁褓中,某次那不勒斯的初升的太阳所照耀到的空气里,有一颗一毛九分钱的刻着他名字的子弹花十七年长途跋涉而来,目标是他的太阳穴;并意识到他一直在尝试杀死自己,比起杀死他人,杀死自己没有任何责任可担,像一个轻松的坠落,落回威尼斯浅浅的水底。他所处在一个多么广漠而疏离的国家呀,给予他多少无法掌控的自由呀,如果他永远在皮靴形状的狭小子宫里,是否还能得到每一次黄昏色彩变化给予人的快乐,就像现在他得到的痛苦一样多?

第二天他眨着蓝色的眼睛,编一点谎话,跪着哀求小姑姑去康涅狄格州工作,好离海近一点。小姑姑在一个月后的星期日兑现承诺,法尼奥搬着两个大皮箱到公交车站,意大利女性叫他去和同学道谢,自己在咖啡厅等待。他直接去找了达克,很胸有成竹。达克就是那样的人,有着和其他坏孩子不同的单纯而愚蠢的心,法尼奥喜爱并喜爱利用他这一点。他装腔作势地告别一番,还去空荡荡的学校找到了正在训练的拉拉队,女孩们最集中的地方,跟每个人说最后一遍话。他很快后悔了这个行为。然后又跟随达克的指示去向黑丝带呆的地方,她住在绿荫大道的一人间的可怜巴巴的公寓里,床头柜有摆放的整整齐齐一打安全套。拿起其中一个的那刻法尼奥感到自己仿佛在破坏她生活仅剩的拼图,一遍又一遍,一遍又一遍。这带来了扭曲的报复的快感。他们平躺在床上喘息,中午的阳光让她苍白的皮肤几乎看不清了。意大利男孩临走前从门口她毫无防备的外套的兜里摸走了两个密封袋的植物叶片。

康涅狄格州的这个高中比纽约的那个更昂贵一点,他说不准哪个好。上一个学期的积点没有算上,可能是好事,也可能是坏事。法尼奥去参加一些社团活动,大学预修考意大利语、艺术史和生物学,在申请文里他没有提什么,写了某个暑假的从纽约向西的一个短暂的旅行,回忆里有很多雨水、黑夜中山脊的断崖、车的远光灯、帐篷和石头地。半个月内他又结识了一些躲藏在教学楼阴影处的男男女女,好像一个轮回。但这次更加稳妥,更加长久。

康涅狄格确实离海很近。法尼奥在数不清的夜晚跑向海边,十一月第二个星期六海的远方出现了闪电。在闪电出来的前一刻,一切都是平面的。闪电像一条细长而亮晶晶的河水,你立马就能看见有多少层云还在天上,甚至给人一种能看到很远很远的地方的错觉。隔两秒闪一次的灯塔的光粒显得那么小。这是一个伟大而震撼人心的美景,没有任何嘈杂的雷声传来。他看着直到半夜,把手机内存拍空。很难拍,黑夜里相机有半秒多的延时。里面一小半是模糊的发橙的云,很像落日,可能就是落日;有三张非常亮,仿佛有什么东西在云中爆炸了,兴许是云的心脏,是全世界军人和好人的血死在一座废墟。

剩下的一大半都是一模一样的漆黑,他删到天亮,右手拇指开始酸痛。

第二天世界就此改变,法尼奥有时庆幸在那之前的一个晚上他曾看到这样的景象,好像走马灯,每一次都出现并消失得过于迅捷,如同不存在的梦幻,云中的枪声;有时候也会怀疑它是不是某种迹象。

意大利的小姑姑给他看那些海报,每个人都看过许多遍,用很粗的字体写宣传标语。某个海角,某个海峡,某个山谷里正在发生无尽的战斗,它蔓延得很快,像杀戮的病毒。现在正朝绿白红的旗子那儿爬去,从圣马可教堂的圆顶往下看能觉察出很多异样。他沉默了很久,想了很多事情。纽约州的东西他已经忘记了不少,包括曾经在迷茫挣扎的自己,它是一块很大的海绵,其中干净的肮脏的水都混为一谈了,显得不咸不淡。法尼奥请了一节课的假,翘着腿看世界地图,看上面的礁石用蓝点点标出来,看皮靴形状的半岛,一个遗弃的摇篮。他曾那么想、那么想、那么想回去。为期六年。他曾为此呕吐,或许是胃里的泪水。但现在不了。他也不确定究竟是不是不了。他也不确定究竟意大利是否有那么需要他们。他也不确定自己能否装作什么事也没发生,花店日常开放,棕发麻花辫姑娘向他摆手。

法尼奥一直在想这件事情,感到一点点被背叛的愤怒,接近赌气的边缘,又收回,因为他想起了达克,不想落入媚俗的背叛的愤怒里。最后,他翻那些名人的书,他们都经历过战争,在苏联或捷克,便用近乎自嘲的儿戏的口吻说服了自己。他并不恐惧战争,如同不恐惧一剂让人脱离失眠的折磨的安眠药。他请的一节课的假永远没有结束。

二零一七年的冬日的飞机飞向罗马。他想到尿检大有可能过不去,借朋友之手准备好了盛着液体的白色的小杯子,心想自己算仁至义尽。在长长的队伍中法尼奥发现根本不用那么麻烦,每个体格正常的男性都被放了进去,像被路边小贩泼出去的脏水。有很多白黄相间的塑料条围住了绿窗户的古老的居民房。究竟是因为十一月还是因为二零一七年,罗马变了样子。梵蒂冈不再让游人进入。意大利男孩努力透过金棕色和黑色的头顶缝隙处看这个国家,最后只看了寥寥几眼。他隐隐在心底以为回到这里一定会产生什么不同。结果没有任何东西产生。

罗马没有挽留他很久,意大利不是重灾区。他感到失望多于庆幸。只有星空还一样。训练很无聊,像在和多人一起啃食一个没发酵好的长面包。他以前用尽一切办法去拒绝吃这个面包,用药品,用性,用社交,灵魂的碰撞,寄希望于遥远的家乡。最终在十八岁这一年接受了它。教练一直给的是空心弹。法尼奥明知道物理上感受不到区别,却仍然觉得手中的枪轻得像不存在,因为没有生命的重量。即使生命的重量是一毛九分。

几周后他们被转移到另外的地方。一开始坐运载车的后车厢,半岛的路上很多人致意,都是妇女和儿童。有一个罗马尼亚小孩挂着黑黑的眼圈,手握别人的钱包,目送了运载车很久。他朝对方报以微笑。可能他看不见,也可能他还不懂得什么叫微笑。他们又坐飞机,看机械鸟的内壁挂满失败而阴沉的空降伞包,在十一月末到达了国际部队零零四一到零零四九。法尼奥不太清楚这里的地理位置,没有人告诉他们,也没有人关心。他们都是小孩子,如果抹去所有子弹,这本该是在巴别塔建立之前的人类的伊甸园一样的地方。

这里他见到格拉,一个很小很小的孩子,手腕上缠着十字架挂坠。这一定是一种基督无法原谅的罪孽。在他黄昏般的眼睛里法尼奥想起纽约。

到现在仿佛已经过了一个世纪。纽约时期所有人不相互问年龄,交换的烟雾中每人的面庞都一样兴奋而衰老。这里不一样,再多的灰烬遮挡你也能看出来儿童的迹象,只要有一行泪水划开泥土,几乎教人有点气急败坏了。在几千公里之外意大利男孩看到的体育馆的玻璃窗外的日落也曾照进捷克。照进昆德拉逃亡的影子、格拉从未变声的嗓子,和海一样的死去的眼睛。

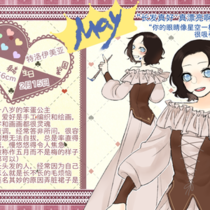

截至今天场内人数已经满员了,感谢大家的支持!!

场外人设没有截止期限,到企划结束为止都可以投稿^ ^

第一章剧情将在8月1日公布,第一次剧情选择将在8月5日晚上9点由场内玩家们自行讨论决定,请大家提前安排好时间^ ^有任何疑问欢迎大力敲打企划主……!

有些还没进群的玩家请尽快哦^ ^