大部分时候,我觉得桌子本身就是一种棋盘。比如说在我们面前的这个……台灯、杯子,文件,跟棋子没什么差别吧?

嗯?“还是不一样”?也是,毕竟我们没有在下棋,只是在谈之后的计划。

说话的研究者有着银白色的长发,不知是源于先天基因方面的问题,还是不幸的后天事故。

是的,我名叫虹。身边人经常发出有关名字的疑问,我一直觉得这相当有趣,毕竟名字和本人没有那么大的联系,对吧?

你长得也不像小鸟呢!

每次来到集团本部,我就感到庆幸。为什么?嗯,看着你们的处境,对自己没有不幸从事政治而感到庆幸。我只会搞研究,要说的话就是只懂得做武器,规范他人该如何使用我的研究可不在我的管理范围内。

最近的情况如何?看起来不管制定怎样的计划,都有执行方面的问题会把人打个猝不及防呢。毕竟人们的思维实在是不同,要制定每个人都满意的规则还是太难了。

人们都是很奇怪的家伙。有人管理的时候大喊着自己想要自由,自由的时候又会大喊“有没有人管管这些事情”。我可搞不定这种的啊,要是真的造出完全的“自由”,我们的生活就不会有“平静”和“安全”了。

为了防止出现过度的歪曲,多少还是需要“引导”。虽然不知道在我死后用以保存的技术会到什么地步,究竟能不能“复活”,我还是会祝福你的理想能够实现。虽然现在的我“不太行”,但我已经许诺会帮助集团了,未来的“我”或“我们”应该能帮得上忙。

我说啊,世界是不是真的要完蛋了?已经没路走了吧?不是预感,我通过一些方法查出来了噢。啊,别在意途径。

我不喜欢人们,但我也希望大家都能吃饱饭,犯罪率下降,可能会被别人斥责是无聊且过度理想化的世界也说不准,但确实不坏。

你是怎么认为的呢?

跟我说说吧,伊奘诺云雀。

街道边的灯笼刚点上,红纸里透出暖光,风一过就晃出一小片影子。

悠太郎和同事刚结束巡逻,正准备绕进巷子买点点心,迎面却走来一个猫又男子,黑色的毛发泛着淡淡的蓝光、走路昂着头。最引人注目的是他那对猫耳,右耳完好,左耳却少了半块,伤口边缘参差不齐,像是被什么野兽撕扯过。

两人擦肩而过时,男人忽然停下,眼神像刀一样刺过来。

“……啧,真晦气。你这种货色也配侍奉妖主大人?”

同事皱眉,用手肘轻轻顶了顶悠太郎,低声问道:“你认识?”

悠太郎没有立刻回应。

他微微低头,目光在那残缺的耳朵上停留了片刻,睫毛投下的阴影遮住了眼底的情绪。再抬头时,他的表情充满了疑惑———

“那个……不好意思,请问您是?”

男人脸顿时涨红,尾巴顿时炸开,怒意顿起,却又带着不想提旧事的羞耻。

“你不记得我了?!我是……我是……!”他憋了半天,最终一甩尾巴,语气变得尖刻:

“尾巴没分叉,脑子也不好使!”

男人说完就幻化成本相转身快步走开,像是逃一样。

同事看着黑猫离去的背影,一头雾水:“他哪根筋不对?你真不记得?他好像超——级——讨厌你啊。”

悠太郎看着那只黑猫的背影渐渐消失在巷尾,耳朵微微动了动,他的表情忽然变得有些…愉快?他低头笑了一下,嘴角不明显的勾起,声音也没有了平日里的拘谨。

他抬起头,轻轻指了指自己的左耳,语气轻得像是喃喃自语,却又清晰到足够落入同事耳中。

“我当然记得。”

“他那只耳朵是我咬掉的。”

他声音不大,但语气像冰,字字带着锋芒。

“因为他说我是杂种。”

暮色忽然变得沉重。

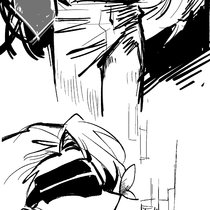

不知是不是错觉,同事看到一道若有若无的黑雾自悠太郎的影子里悄然浮起,如同有生命般缠绕在他脚边,隐隐攀附上靴缘。那双湖蓝色的眼睛此刻泛着刺骨的冷光。

平日那个会给流浪猫分便当,被抢了吃的也只是傻笑的呆猫,在此刻的表情不是愤怒,也不是委屈。

杀意。

是那种直白的、不带怜悯的,仿佛在诉说着“如果我那时候要是牙再锋利一些,就可以咬断他的喉咙”的杀意

同事猛地后退半步,神情震惊,像是忽然意识到站在自己身边的,从来都不是“呆猫”,而是一只真正的妖异。

悠太郎像是察觉了什么,微微偏头,眼中那抹冷光瞬间收敛,重新变得温顺柔和。

他轻声问:

“怎么了?”

风从巷口吹来,铃铛“叮铃”一响,清脆温和,仿佛什么都没发生。

那黑雾也随着风悄悄散去,只留下那个呆呆戳自己耳朵的黑猫在原地。

悠太郎又恢复到了往日的状态,他眨了眨眼,脸颊微红地问道“没、没吓到你吧?要不我请你吃点心吧…”

——但这位同事却不自觉地想了想自己最近有没有说过什么不该说的话。