胸前的名牌上写着Prof.Gray,我想他就是研究院把我带到聊天室里的目的。我和他之间的相处很融洽,虽然是第一次见面但气氛却像已经熟识许久的老友一般轻松。

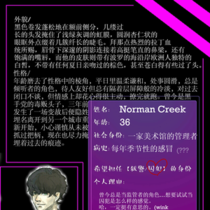

“姓名,年龄,出生?”这是他的第一个问题。

“诺曼·克雷柯,今年年方三十六。”我笑着说,喝下一口摆在茶几上的水,“出生?我母亲是挪威人,父亲是西班牙人,他听说我母亲怀上我之后就跑了,我从未见过他,母亲也在我十二岁的时候死在了伦敦。哈,不怎么美好的童年。”

他低下头在手上的文件上写下了什么,他说十分抱歉提起这些,我理解,随后是第二个问题。

“那么,至今为止的人生中,你最美好的回忆是什么?”

思考时有太多回忆涌入脑海了,美好,我咀嚼着这个词汇,诚然快乐的时刻是有很多,但单纯的快乐仍不配称为美好——美感,那是它们需要具备的。我想起了那个长发的故人,他作画时的背影,随之而来的刺痛迫使我停止去更深的回忆。这思绪乱的很。美好,这又将我带回了从前。

“那大概是在我年轻的时候,我的——”我停顿了一下,“旧友,在喝个烂醉之后带着我去他的画室,乱泼颜料,涂满了一整面墙。”想起那时的画面我便由衷地弯起了嘴角,“当然,事后他什么都忘了,第二天去的时候被吓一大跳,差点报了警。”

“光是听起来就感觉很不错,克雷柯先生。第三个问题,陌生人对你来说是怎样的存在?”

“尊敬,对于陌生人首先持有的态度,同时我会在礼貌的范围内适度地表现友好,毕竟,多一个朋友总是好的。”

“那么,最后。”Gay教授直起了身子,我能明显感觉到这房间中的氛围在悄然变化,一股紧张而又危险的味道渐渐代替了那轻松舒适的假象,我放下了手中的纸杯。

“你想杀人么?”他缓慢地说,一字一句地,语气冰冷平稳得不带任何感情,如同被一阵北方的寒风冰封的湖面。“——或者说,你喜欢杀人么?”

“我厌恶杀戮,但万不得已时,我会的。”

平静,充斥了整个房间,一滴水落下泛起的涟漪最终归于了无。

“奥术与神术虽然同样具有不可思议的效果,但原理则完全相反,神术的能量来自于信仰与神恩。而奥术则是抽取自身的魔力与大自然产生共鸣,进而在短时间内创造出惊人的效能。”

十五年前,我第一次在学院的教授那里听到这行静静躺在扉页上的文字,而现在的我,无疑对这句话有了更深刻的了解,代价则是惨痛的。

苦笑了一声,目光慢慢扫过一行行工整的笔迹,随着时间的流逝,当初鲜艳的字迹也会变得黯淡,羊皮纸页更是早已泛黄,破损的页边则是反复翻阅的结果。人的生命大概也如同物品一样吧,随着时间的流逝慢慢风化,剥落,最终朽于尘土,化为飞灰。

…………

“魔力(Mana)与生命力无论是从性质还是表现形式上都具有相当多的相似之处,近年来对于元素精灵的研究表明,魔力可以说是生命力的另一种表现形式,因此可以说任何智慧生物都有着学习魔法的潜力,这也就是为什么你们能够通过入学考试来到这所学院的原因。”

“就目前来看,长生种能够比人类调动更大量的魔力,但感知力略有不足,因此各位同学不必为自己的种族天赋而感到担忧,可以说,大家都是站在同一起跑线上的。能力的强弱完全取决于你们在学院期间学习的努力程度。”

“那么第一堂课,我们就来讲授如何感知,并调动在你们体内存在的魔力。”

洛佩兹教授磕了磕粉笔灰,继续讲课,而小卡缪则开始发起了呆,失焦的双眼茫然地盯着黑板上一大片复杂的公式和图解。心神仿佛陷入了一个黑色的深渊,一直沉下去,沉下去,碰不到底也没有边际。

“同学?”有什么声音在呼唤。

在那永远旋转的黑暗中,有什么东西发着光,唯一的光。

“梅德霍格同学?”声音提高了八度。

那是一团淡蓝色的火焰,不断跳动着,只是那种光就会令人安心。

“梅德霍格先生!”

一声大喊将卡缪尔从出神状态里唤醒,他揉了揉眼睛,重新对焦,正好对上洛佩兹教授抽动的脸。颊上的肌肉一跳一跳的,眼睛里仿佛能喷出火来。

“现在告诉我,如何感知你自身的魔力,以及,告诉我你刚才在做什么,你最好给我一个好理由,不然就给我出去罚站!”

卡缪尔慢吞吞地站了起来,金黄色的头发在阳光中闪烁着迷人的光泽,他挠了挠头:“第一个问题,我不知道。”

课堂里一片哗然,洛佩兹教授不得不狠狠地拍了几下桌子以维持秩序“安静,安静!”

“现在,给我从课堂里滚出去!”

“我拒绝,教授,至少不是现在,因为我还没有回答完第二个问题。”卡缪尔开始整理自己的书包,把笔记本合上,旋好墨水瓶的盖子,用一张吸水布擦干了水笔的笔尖,然后插回收纳袋里。

“事实上,我刚刚看到了一团光,蓝色的,大概有手掌这么大,在……一个充满了黑暗的地方……”

收拾好了之后,卡缪尔把书包背在肩上,开始讲述刚才的所见所闻。随着他的讲述,洛佩兹教授的表情从愤怒慢慢变得柔和进而又转变成了错愕。

“梅德霍格先生,我请求你的原谅,现在你可以继续在教室里上课了。”

卡缪尔没说什么,只是慢吞吞地坐了下去,又一件一件地把东西从包里拿出来摆到桌面上。

“正如刚才这位同学所做的一样,我们只要将心神收束到自己身体的内部,就能够观察到自己的生命之火,也就是魔力的本源。在之后的法术学习中,这样的观测是很有必要的。希望大家注意。”似乎是为了掩饰刚刚的失态,教授尴尬地咳嗽了几声,敲了敲黑板。“那么今天的课就上到这里,接下来的时间,请同学们自由练习——”

…………

边栏:奥术的作用机制

“以下内容部分摘自一些先辈撰写的奥术典籍和论文,限于空间的关系不一一在此列出。”

“奥术是以魔力驱动自然元素,并调整频率使其与自然空间存在的元素产生共鸣的一种术式,由于肉体难以承受与调动大量的元素,因此通常需要借助一些媒介进行引导,特殊培育的木材是最佳的素材,一般用来作为制造法杖的原材料,但某些特定的元素使用其他材质则更容易引导。比如红宝石对于火元素的兼容度极高,而金属则是雷元素的良导体(这一句用红线特别标注了出来)。”

“魔力的来源除了炼金药剂和自然空间以外,燃烧生命力以转化为魔力也是可行的,作为施法者或多或少地都要使用这种方式来创造最初的魔力。越高阶的法术,所要燃烧的生命力就越多,这部分即使是优秀的大法师也无法避免,只能尽量做到节约使用魔力。这大概就是人类不是很适合成为高阶法师的原因,作为智慧生物而言,人类的生命力实在是太薄弱了,大概终其一生也很难施展出高级的法术。因此很多人类施法者最后都选择踏上了神术之路。”

“除了引导元素使用的魔力以及传递元素的法器之外,姿势,语言与一点奇怪的材料都是术式的重要成分,部分熟练的施法者可以做到忽略其中的一两种成分,但无论如何不可能完全忽略。”

“另外,由于神术是借由祈求神祗而产生的力量,因此并不需要材料,献上祭礼以取悦神明的情况下除外。”

…………

六年后,学院礼堂。

卡缪尔穿着一身整齐的学院制服,手中拄着一根秘银长棍,打造这件武器花掉了他两个月的生活补助,不过只要能验证他的研究成果,那一切都是值得的。他环视了一下四周教授们期待的眼光,微微点了点头,朗声道。

“长久以来,我们都使用富含魔力的水来灌溉植物并采摘这种特制的木材来制作法杖,实践也证明了这样的法杖确实能够胜任基本的要求。但是。”

他停顿了一下,手指扫过长棍光滑的表面:“在复杂的环境中,木质的法杖并不是特别可靠,这是由材质限制决定的。”

“潮湿会让法杖开裂,高温则可能引燃,剧烈的碰撞会让杖身折断。很多时候耗费了大量时间和精力制造的法杖,会损毁于一个小小的失误,一旦出现问题,就必须从头做起。”

“何况在实际的使用中,这种法杖虽然能够引导各种元素,但其引导的速率和强度,都很差强人意,甚至还有着火元素聚集过多结果把法杖本身烧掉的情况出现。”

“有些人认为,除了这种木料以外,其他的材料是无法引导魔力的,而我的研究恰巧推翻了这一点。现在我可以证明给你们看。”

他举起手上的长棍,一绺灰白的额发垂了下来挡住眼睛。仅仅经过了六年,他的头发几乎像是经过了三十几年一般,不祥的灰白色染满了两鬓与额前,只有脑后的发丝还残留着金黄的色泽,但也已经黯淡无光。

“这是秘银,一种如同钢铁般坚硬,却又轻盈无比的金属,除了制作的护甲轻盈坚固以外,还具有优异的魔力传导性,尤其是,雷元素。”长棍在空中虚画了一个纹样,同时念诵起古奥的语句。随着咒文的咏唱,一点湛蓝的电光开始在指尖跳跃,凝聚成型。

咒文的最后一个词句落定,卡缪尔手掌向前平伸,数十尺的明锐电弧从掌心激射而出,重重地轰击在远处的人形靶上。伴随着噼啪爆响,稻草捆扎的人形被当场粉碎,燃烧的碎片四散纷飞。伴随着惊叹与掌声。卡缪尔向四周鞠躬敬礼。

“我要说的就是这些,具体的机制可以参照诸位手头的论文资料,如果有疑问的话,还请不吝指正。”

…………

卡缪尔步履踉跄地走出礼堂,导师的声音至今还在耳边嗡嗡作响。

生命力是魔力的来源。

这我早就知道了。

使用奥术意味着燃烧生命。

所以说我早就知道了——

过度施展魔力的话,身体会很快崩溃。

只有这些想说了吗?

你的头发已经告诉了你一切,我想以你的聪明才智不会想不到这一点的。

所以,停止研究吧,趁现在还来得及。

我所需要的,只是时间而已。如果能让人类的寿命延长的话,如果能像精灵一样,不,像龙一样长寿的话,透支一点生命,应该也没什么问题了吧。

时间,时间,让人永生的时间。

这些年的寻找,终于有了答案。

坐落于那座岛屿的曾经的黄金城。

如今被魔物盘踞的黄金城。

在那之中应该埋藏着谁也不知道的永生魔法吧。

如果能拿到那个的话,无论什么样的研究都能够完成,什么样的法术都能使用了。

那么就去做吧,为了,知识与荣耀。

“客人?城门到了,旅程告一段落,接下来的路就要您自己走了,是要探索地城吧?真不简单呢……”

车夫摇了摇铃,挑起了帷幕。卡缪尔合上书本,就这么抱着跳下了马车,朝车夫点了点头。毅然决然地向着城门走去,影子被夕阳拉的好长,好长……