时花的公共澡堂实际上称不上“公共”。每个隔间都有装足够结实的门,考虑到盆浴有一定的危险性,设的全是当下时兴的花洒。不过,在水声中如果要说些什么的话,确实也很难听清。

因此在自己的隔间门被忽然推开一条缝的时候,女同学们反应各异。有惊叫的,有皱眉的,有疑惑地探头过去的,有飞快地用浴巾遮住身体的,凡此种种,无法尽述。但推开门的女人只是飞快地喊了句什么,就风一样地跑走了。这股旋风掠过每一个隔间,仿佛惊起一滩歇息的水鸟,让隔间里的声音更加喧嚣,谁都不知道发生了什么事。

“有、有人闯进来了啊!得叫人吧!”

“是谁敢——啊!(滑倒)”

“求求你……不要进来……我是有未婚夫的!”

“哇,这是什么即兴表演吗?真有意思——”

“什么东西啊!难道是有鬼吗!看我的!”

“这、这也太失礼了!请出去!”

“嗯?要不要和我一起洗?”

而这时,站在澡堂外的白鸟又扫了一眼门口贴上的纸张,担忧地问身旁的室友:“……学生会安排九条同学去紧急通知,十分钟之后会停水,这人选真的合适吗?”

“啊,我觉得没问题的吧。”三津枝看上去倒是很有信心。只不过,在澡堂里又传出一声惊叫的时候,她的脸上也挂上了担忧的表情。白鸟叹了口气,说着“我也去看看”,就推开了大门。

“啊,又来一个。要不要和我一起洗?”

“……不,我想不用了,泉同学!”

就在一次普通地汇报工作的时候,龙造寺青莲挂着一如既往的亲切笑容,向渊上白鸟抛出了这句话。

“渊上同学,还没恭喜你订婚。”

白鸟几乎是用尽了自己全身的力气,才让唇角抬起一点:“……什么?”

这是她从未听说过的事。但既然连会长也知道了,就不只是流言那么简单的东西——是对她人生的盖棺定论。他们明明说过——明明答应过她,如果她能拿到最好的名次,就能决定婚事的。她以为华族至少还有信誉这种东西可言。但是,或许不是那样。在尊严都无法维持的情况下,隐瞒、哄骗、欺诈、抢夺,诸如此类一切罪孽,都会悉数展现。这里对她来说,是名副其实的地狱。

“你在舞台上还能走神?”

薙刀险险地划过她的脸侧,几乎要割出一道伤口。白色的宝石闪过她眼前,寒意几乎刻进肌肤。白鸟抬起头,那双冰雪般的眼睛逼迫她退后。

她没办法不去想。既然结局已经注定,那么她一直努力到现在,究竟有什么意义呢?难道她至今为止走过的路,全都是为了让自己变成一个……精美的礼物,适宜展览的妻子,冠上姓氏的附庸?

不,比那还糟。白鸟自嘲地想,那家人以华族的眼光看来,根本只是暴发户。渊上家完全是出于财务上的考虑,才把她送出去的。培养了这么多年,终于可以卖出个高价,好一笔值得大肆夸耀的投资。至于商品本人的愿望……商品怎么能思考呢?

白鸟侧身躲过来自天空的一击。青莲站得太高了,仰望她就像仰望雪山,是刺眼而使人流泪的白。从雪粉到雪片,从细针到鹅毛,似乎也只是一瞬间的事。双脚深深地陷了下去,雪块吞没她的腰间。握刀的手还在发抖,从皮肤一直冷到心口,连眼泪都流不出来。她咬咬牙,斩向地面。缠绕周身的白雪收紧成柔韧的蛛丝,爬上她的脸颊;她看到雪下漆黑一片,是她无数次想象过的深渊。

“你为什么不愿接受,甚至想要反抗戒律?”

垂下蛛丝的释迦牟尼,仿佛的确带着怜悯的语气。雪山之上一步一阶,层层叠叠的佛龛列于此间,极乐世界诸佛各安其位,尊者罗汉不得逾越。如此秋毫无犯,如此四角俱全。

是啊,婚姻本就是无数戒律之一。但白鸟可没想过,会是青莲问她这种问题。

“我为什么要接受?”

她挥刀斩断了唯一得救的可能。丝丝缕缕的蛛丝依然挂在身上,自她头顶披散而下,仿佛西洋婚礼中所用的白纱。深渊向她张开怀抱,无间地狱之中自有永劫,远比她的人生漫长。从今以后,不可看,不可听,不可言语。

但她明明能说、能听、能看见,会哭、会笑、会受伤,可以爱也可以恨,即使对于永恒来说只是刹那,然而一花一叶,又与一个世界有何分别?哪怕只是为了一刻的存在,她也会向佛陀举刀。

天鹅展翼。喷发的业火裹挟她的身体,将白鸟一路推至空中。她还记得,青莲对她婚约者的每一句形容。正是渊上家现在所需要的助力,和她的年龄也很合适,还没有娶过妻子,诸如此类。即使她离开了时花,未来也是可以预见的一片坦途。其他的同学们也会送上祝福的。

那些听起来很好。可她偏偏不想要。

白鸟的黑色披风在空中张开,让她轻飘飘地落在从地面开始的第一阶上。每向上一步,黑与红的业火便朝上焚烧一层,仿佛红莲在她足下绽开。而青莲所站的山巅永远洁净、永远雪白、永远寒冷,仿佛永远无法触及。那说明学生会长的内心并没有任何动摇。她是对的,她总是对的,她一向这么认为。这就是立于舞台上的、龙造寺青莲的姿态。

而青莲终于走下一步。山腰的平台上,胁差与薙刀相对,白雪与红尘相争。

「如是我闻。世人方生方死、天人五衰。且待吾于那象牙色的涅槃寂静中,巍然而立、斩灭飘雪,向诸位、揭晓终极。时花三期生、龙造寺青莲。百千万亿无量众生,从我者、皆得解脱。」

「于深渊之上、展翼之时已到。即使迎来泡沫之梦般的结局,时花三期生,渊上白鸟——我必须歌唱!」

她们注视对方时,神情已与纳凉舞会上完全不同。白鸟握刀的指尖冰冷,灵魂却仿佛被业火烧灼般疼痛。与动摇的她相反,青莲的双眼锐如刀锋。仿佛宣告此路不通般,薙刀沉重地劈下。有如一只扑火的飞蛾般,胁差迎了上去。雪与火相接时,发出令人牙酸的响声。融化的雪水浇熄了火焰,在她们中央织就一道雨幕,落到地面上,便成为河流。

白鸟向那河水中伸手,以钵盛起净水,望向立于对岸、身着法衣的青莲。

「佛陀言四种姓平等,你虽属首陀罗种姓,但一样可以供养比丘饭食。」

听到青莲的台词时,白鸟恐怕是头一次起了诅咒舞台的念头。偏偏是阿难与摩登伽女,从一开始就剥去了她的伪装。四种姓中最下阶级的贱民,甚至不可以直接将水亲自拿给其它三种姓的人。不安其所,即为不净。那么,她的妄念便是那不净之源。

「比丘不耕不业,却受天下供养。不知天命而以心法起灭天地,佛与波旬,又有何异?」

这不是剧本中的台词。但白鸟依旧咬着牙说了出来。那才不是平等,是高位者之下的所有人再无上升的余地。更令人绝望的是,站在青莲对面的她比谁都清楚,对方根本没有任何动摇。

「汝等当知一切众生,从无始来,生死相续,皆由不知常住真心,性净明体。用诸妄想。真心本不动,动即非真,故为颠倒。妄想非真,除妄应须离念。」

既然青莲以《楞严经》回,白鸟便以《楞严经》解。

「一切众生,织妄相成,身中贸迁,世界相涉。谈何非真,谈何除妄?」

佛经说一切是空,本来无物,然而大千世界一切众生,无不在这当中迁移转化,与世界相连。难道只凭一人,便能否定此世的根基?

摩登伽女翻手,钵中的净水倾倒入河,其中竟有星光闪烁。

「我今虽承如是法音,终究不得消生灭心。尊者无需渡我!」

多闻第一的阿难尊者双手合十。

「十方三世一切佛,一切菩萨摩诃萨,摩诃般若波罗密。」

佛有大智慧,得渡众生一切苦厄。然而对这非佛非魔、不坠地狱、亦不礼佛的女子,尊者依然无能为力。

白鸟提起纱丽的裙裾,赤足踏入清水。河水奔流不息,只将她的双眼洗得干净透彻,有如泪水。乘着盛开的涟漪,白鸟再次向青莲挥动胁差。

「我爱阿难眼、爱阿难鼻、爱阿难口、爱阿难耳、爱阿难声、爱阿难行步。」

我憧憬你热情而凛冽的双眼、憧憬你笔直而优雅的背影、憧憬你温和而亲切的话语、憧憬你对周围人的关切、憧憬你充满激情的行事方式、憧憬你站在那么高的地方。

然而你的双眼是冷酷的雪,你的背影是不会动摇的山岳,你的话语中的真心值得商榷,你对周围人的关切隐含着控制,你所做的事只是在搭建空中的楼阁,你站得太高以至于看不到任何具体的人了。

每一句话都跟着一击,而青莲防得密不透风,倒真是尊打不破的法身了。白鸟深深地吸了一口气。

……然而,即便如此,我仍然——觉得你十分美丽。

“会长你要的——究竟是什么?”

青莲离水边仅有一步,却愣了片刻,仿佛从来没想到会被谁质问真心。但那是很简单的事。想要消除纷争,还有——

“……想要维持这样的生活,让大家都留在我身边。”

“不、不对吧。会长真的甘心吗?你的野心只有这么一点吗?龙造寺青莲、不是这样的人吧!”

女子一不能成梵王,二不能成帝释,三不能成魔王,四不能成转轮王,五不能成佛道,即所谓“五漏之身”。白鸟自己虽然还无法触及,但青莲理应已经碰到了那层透明的障壁。

“会长……这是仅在这三年内才有的头衔。且不说三年能否实现你的目标,纵使将学院变成完美的象牙塔,它又能维持多久呢?”

“那确实是值得惋惜的事。但我会赢到最后。”

薙刀再度抵住了胁差。青莲的语气平静得像个许诺。所以她不明白,为什么白鸟的眼中蒙上了水光,为什么泪水忽然流过苍白的脸颊,再落进清澈见底的河中。

“……龙造寺青莲是不可以输、不可以痛、不可以伤心的吗?”

她答不上来。涨落的河水终于漫过了她的脚踝。白鸟依然哭着,再一次、再一次将胁差向她刺来,声音近乎歇斯底里:

“如果你要施行你的戒律的话,就打倒我,摧垮我的身体,粉碎我的意志,让我再也没办法爬起来——不然,我一定会继续反抗的!因为、不能让你一直觉得你是对的!仁慈什么的、现在、根本不需要!”

一次不行就十次一百次一千次。渊上白鸟是个顽固透顶的人。一向规行矩步的华族小姐,在舞台上本应格外注重形象,然而现在她的头发被汗水和河水打湿,脸上满是纵横错落的泪痕,狼狈得要命,美得惊人。

青莲叹了口气:“……我应该对你多残忍才能被称为仁慈呢?”

因为如果不全力以赴的话会更加残忍。至少在这场revue里,相互碰撞的要是彼此的真心。直到现在,青莲都不认为白鸟面对的是个多么严重的问题。如果她遵守戒律的话——

胁差的攻击已经相当无力、到了随手就能架住的程度。白鸟的双腿摇摇晃晃,仿佛下一秒就会倒下,却总会再次站稳、再次举刀。仿佛在她的胸口有一个裂开的伤口,正不断地涌出危险的燃料。

仿佛既然毁灭近在眼前,那么现在就必须发光。如果想要留在舞台上,想要留在谁的记忆之中,就只有这一个方法。

她们已经交锋过多少次?青莲没有计数,想必白鸟也没有。只有泪水不断地、不断地涌出眼眶。少女们身在深沉的河水中。夜幕上的星光尽数熄灭,唯有两枚金色的纽扣闪耀微光,如冥中有灯火。

今佛与我道,令我心开。

人偶那根绷紧的弦,终于不堪重负地断掉了。

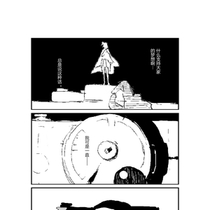

嚓。一道细微到几乎不可察觉的轻响。黑色的披风忽然被狂乱的气流掀起,遮住了夜幕中的星光。黑暗中,一枚金色落进了河水,顺水漂向无从探知的遥远地方。前方是需欣求的净土、还是应厌离的秽土?白鸟依然惯性地挥动着刀,却发现手中空无一物。青莲在她身后,背对着她,将薙刀立于标记点上。

Position zero——

青莲原本要将这句话吐出口的。但她听到了一声闷响,于是比思考更快地转过身去。白鸟已经倒在地上,仿佛终于支撑不住而晕了过去。

……是她做错了什么吗?为什么她无瑕庭院中的花儿们,会如此突然地凋谢?她蹲下身,将少女的上半身扶起,却看到白鸟睁开双眼,向她露出一个狡黠的微笑。

这还真是……被摆了一道。学生会长叹了口气,仍然尽职尽责地问:“渊上同学,你没事吧?”

白鸟的声音因为之前的嘶吼和哭喊哑了不少,但语气却颇有活力:“我就猜到,会长还没有冷酷到底。”

如果说这是个测试的话,青莲也很难说这结果是好是坏。而白鸟……虽说看起来是还有活力,却是种从疲惫中榨取精神借此强撑的、令人担忧的活力。在这种时候,担心她也是理所当然吧。

然后白鸟直接用校服的袖子擦了擦满是眼泪的脸,十分自然地开口:“送我回去。”

青莲:“……?”

“请送我回去。”她还知道加上敬语。

所以,直到把白鸟送到门口、转身回去的时候,青莲都一直在疑惑。这到底是在钻戒律的空子,还是什么……?

事件:和圣女在食堂相遇并触发了决斗

肉。肉。肉。全是肉。排肉,炖肉,禽类,鱼……各种各样的肉堆满了桌子,餐盘间点起幽幽的烛台,纺织白桌布铺在宴会桌上,葡萄酒点缀其间。葡萄的果香和酒精的气息弥漫,是新鲜的新酒,不是那种糟糕的、满是杂质、油腻而腐朽的陈年酒。特蕾莎叹了口气,经过几回拜访公爵,她是再也不想碰什么所谓的陈年老酒了。真该死,这个世界明明都有魔法了,酿酒技术为什么还是中世纪那一套啊?!还有饮食规律……算了,起码贵族还是有白面包可以吃的……

特蕾莎劝自己接受了。她沉默地坐在座位上,背后是还算软的软垫。昨天尝试再次练习了一下风魔法,感觉自己似乎变强了一些,但代价就是直到现在还在腰酸背痛。猪肉,鸡肉,在诸多肉食面前挑了半天,最后选择了先吃面包。——中世纪的白面包,尝尝吧。肯定没有后世的改良白面包好吃就是……

“齐柏林小姐。”背后有人叫她。特蕾莎刚刚切下一块面包,刀叉还举在手里。这个声音有点耳熟——特蕾莎转过头去,看见一个少女站在她背后。

少女穿着虽然崭新,我但和周围比起来还是朴素不少的裙子,双手紧张地绞着裙摆,咬紧嘴唇,脸上写满了紧张,但眼中闪动着坚决的光。

“特蕾莎·齐柏林小姐——”她依然绞着她的裙子,“我想和您决斗。”

阿丽娅。特蕾莎想了一会,记起了她的名字。圣女,光明魔法持有者……如果不出意外的话,这家伙可能对自己的生命造成极大的威胁。

疯丫头……!特蕾莎咬着牙,在心里骂了几句。该说不愧是贫民出身,光脚的不怕穿鞋的么?!够单纯的了,也够无知者无畏的。她不要什么脸面,我可是要的!在这里和一个平民打起来,我金梅特尔的女爵,可就被狠狠地撂了话柄。现在可不敢说什么贵族统一战线,自己要是变成他们用来维护关系的八卦谈资,那脸可就丢大发了。

决斗可以打,但不能在这里打……更不能在贵族面前,和一个平民打……哪怕她是什么圣女!

“您想和我决斗?”特蕾莎歪了歪头,紫色的鬈发顺着耳朵垂了下去,“我记得这是贵族为了争夺心上人而开展的活动吧?您还……真是爱他呢。”特蕾莎故意露出一个她自认为充满讽刺意味的笑容。

真讨厌啊,一块踏脚石而已,竟敢给自己找这么多麻烦……

“阿丽娅小姐,我作为学院的前辈,给你一点忠告。”特蕾莎将手中的面包放到一边,猛地向前凑过去,满意地欣赏着阿丽娅片刻的惊慌失措。“爱美之心,人皆有之……为了爱慕而公开决斗,绝不算少见。你为了能配得上那位皇太子而选择贵族的决斗,也能理解。但问题就出在这里——”

特蕾莎带着满腔即将讽刺挖苦人的痛快,贴近阿丽娅的耳朵:

“你,不,是,贵,族。”

将每一个词都从牙缝里迸溅出来之后,她满意地退后,看着阿丽娅的脸。“诚然,你已向我发出了挑战……但是你未经公证,私自在食堂和自己的同学公然进行角斗,难道是一名贵族学院的学生该有的气度?对了,再给你提个醒,阿丽娅。上次您那位心上人当众发难,可给各位带来了个不算好的消息……文雅与尊严是一种美德,阿丽娅小姐,谦逊也是。”

特蕾莎嘴上一面说着,手里暗暗攒劲,提防对面的光明魔法持有者突然朝她打过来。经过近几天的严加训练,现在比起刚来到这里时只能吹起微风,可强了不少。暗之魔法不能在这里用,枪打出头鸟。一旦她暴露,想要用她的暗之魔法大做文章者,只会多不会少。如果阿丽娅真的打过来,就用风的法术把自己拽到一边,躲开攻击。到时候先动手的是她,将自己从浑水中撇出去……

对面人似乎动了一下,特蕾莎立刻精神高度紧绷,朝旁边跳了一下,手里的风法术差点就打了出去。但对面没有发动攻击——只能说没有发动实际上的攻击。阿丽娅的眼眶好像红了,她只是让光芒在掌心亮了一下,就攥紧了她的裙子:“……我要和您决斗,特蕾莎·齐柏林小姐。”

特蕾莎感觉自己的头在一跳一跳地疼。和平民出身的就是麻烦,如果刚才这一通和贵族说了,她们估计已经听出来自己其实已经算是给足了她们台阶,让她们为了自己的脸面退去了——平民难道没有这种意识的么?!

按照决斗的规则,怯战的一方,大概率会沦为笑柄。现在不能直接拒绝,周围的贵族都在——但和平民为了男人而决斗,自己的脸面也差不多扫地了。但现在名义上,阿丽娅是破格录取的学院学生,还不能直接驳了她——录取她说明她有拉拢的价值,自己也不会在这种地方自讨没趣,给他人拉拢圣女唱白脸做个嫁衣裳。

“真执着。”特蕾莎笑了一声,用力掩饰自己的不爽,“那么,阿丽娅小姐——您……”

对面的掌心再次亮起光芒,“请和我决斗。在这里也可以,您来决定位置也好。”

“就为了皇太子殿下吗?”特蕾莎眯起眼睛,盘算着要么现在就让她放弃,要么就找机会杀了她。干脆过两天,安排让她和其他的贵族子弟起矛盾,然后顺势做掉她好了——

“您为什么那天要那么说?”阿丽娅说出了意料之外的话,她好像死死地咬着嘴唇,眼眶也红了,“您那天的话,真的,真的很伤人……”

我?我伤人?特蕾莎被这一番话激起了困惑,回想了一下,但能想起来的只有晚宴的时候,“我很伤人?”

“皇太子殿下并没有恶意……”“皇太子殿下也是为了大局考虑,”特蕾莎冷笑了一声,“而作为臣子,我自然也要提醒皇太子殿下,休要以无中生有之罪名,寒了诸位的心。阿丽娅小姐,你现在要为了忠言逆耳,而与进言的臣子拔刀相向吗?”

“我……对不起,我……”“阿丽娅小姐爱慕皇太子,甘愿为其出头,这很好嘛!”特蕾莎笑了两声,脸上挂上了虚伪的笑,“毕竟——我等都是为了王国的长治久安,为了皇室的荣耀与尊严而战。那么,身为被看重的光明魔法师,阿丽娅小姐,我等自当各司其职,不得僭越……您觉得呢?”

阿丽娅掌心的光芒消失了,她重新抓住了她的裙子,低下头。小小的身体在对她来说有些大的裙子里颤抖着。

“下去。”特蕾莎收起了她的笑容,迸出的词句像在冰水里淬过,“别让我说第二遍。”

阿丽娅低着头,看不清她的表情。她好像抽噎了一声,提着裙摆,跑了出去。

特蕾莎面无表情地转过来,扫视了一圈。今天这档子事,还不知道要被这群闲得发慌嚼舌根的贵族子弟传成什么样,当务之急,是要先想办法尽快间接促成一桩大事,转移这群人的注意力。她脸上像戴了一层冰壳,被找茬的不快,在贵族面前拂了面子的恼怒,对整顿糟糕餐食的不满堆在心口,一团火闷烧起来。一边盘算着接下来先拿谁家开刀,远交近攻吞并领土,一面扬起一个看似温柔的微笑,“真是抱歉,扰了各位的兴致……还请各位莫怪,莫怪。”