“总之…可爱的小姐,欢迎你来到哥哥扭蛋店。”助手在门口像是被耍了般无奈的操纵着手中的玩偶假笑着,“哥哥扭蛋顾名思义就是一种扭……”

“这个店的名字听起来好疼啊。”

“……”

全身心上的战败让助手快哭了出来。

“虽然现在还不可以啦,不过小姐你正好赶上内测哦。”助手带着安娜来到楼下扭蛋机前,“这可是店长的特别撒必死哦!锵锵——免费11连一次~”

安娜走到哥哥扭蛋机面前,仔细看了看,和普通的扭蛋机没什么区别,甚至比一楼的扭蛋机看起来还要古老一点,似乎想到了什么的她毫不在意的直接吐槽了出来:“这不就是学○偶像祭吗。”

“诶?”

“就是那个啦,那个L-O-V-E-L-I——”

“啊啊啊啊不要说出来名字!!!”

=====

“难道你不想要个哥哥吗,我可,可爱的小姐。”用可爱来描述面前这个奇怪的人实在是太违和了,而且这人戴着面具根本就不能保证是位女性。

“嗯…能帮我买哈根达斯就好了。”这么想着的安娜接受了助手的安利,拿着一袋沉甸甸的硬币停在扭蛋机面前。

Kajia☆

Kajia☆

“顺便一提,由于是内测删档阶段,得到的哥哥可以退货或者是留下来,但是到期限就会结束,哥哥们的记忆就会自行消除变回扭蛋,”助手对着正在扭蛋机面前一副兴奋样子的“妹妹”解释了这个店的大部分规矩,“如果以后想真的要哥哥的话,就要自己拿钱来扭咯~”

Kajia☆

“这个kajiakajia的声音……”

“……?”

“你真的不疼吗。”

“……闭上嘴快点给我扭完!!!!”

=====

“慢走~”助手目送着这位算是对他来说比较有深刻印象的“妹妹”离开了,嘛,当然是坏印象。

抱着扭蛋的安娜将全部11颗扭蛋放入浴室里,心想着一定会出现哥哥大爆炸☆的场景,安娜满怀期待的去睡觉了。

=第二天中午=

“不知道那位奇怪的戴面具妹妹有没有抽到田中和wakki之外的哥哥…”今天的助手也在店里努力工作呢,助手对在门外拿了报纸刚进店的打工妹询问着,“云澄,今天的午报有什么新闻吗。”

“修哥,有件今早发生的事情,”云澄捧起报纸念道,“今早有超市工作人员目击到一位戴面具银色短发少女与近十名长着相同面孔的成年大叔集体去买大量哈根达斯,由于工作人员听到成年大叔们对这位女性称之为妹妹,这位戴面具女子是何方人圣暂且不知,有关部门现已介入调查……大概就是这样修哥,修哥?”

“……别管我让我静静。”

“要吃香草味哈根达斯吗,刚才我拿报纸时在门口发现一盒。”

“给我扔了。”

——你还记得以前的事情吗?

不记得。

——你还记得自己的名字吗?

不记得。

——你知道自己是“什么”吗?

我……

…………

我知道。我是“哥哥”。

=

好像从很漫长的梦里醒来,却完全回想不起来自己梦到了些什么。艾里揉了揉眼睛,发现自己的手湿漉漉的,连忙低头看去,就看到了自己赤身裸体只穿一条内裤躺在浴缸里的情形。环顾四周,这是一个弥漫着水汽的浴室,浴巾没有好好地挂起来而是乱糟糟地堆在架子边缘,唯一一扇门虚掩着,有灯光若隐若现地照射进来。

“……”

虽然什么都想不起来,但脑海里却莫名其妙地跳出了一些知识使他知道自己所身处的状况。

他是一个哥哥。这并不意味着他有弟弟妹妹,正相反,他自己甚至不能理直气壮地说自己是一个真正意义上的人类。

他是从一个扭蛋里掉落出来,经过浴缸水浸泡而诞生的,被定义为“哥哥”的物体。他自己是这么觉得的。

“啧,怎么又是个大高个。”有人用明显很不爽的声音说道。顺着声音传来的方向看过去,一个黑发、身材娇小的少年正倚在刚才还虚掩着的门的门框上,双手环抱。因为外面的灯光比浴室里亮的关系,并不能看清那个小少年的长相和表情。

不过应该是和那语气如出一辙的不满表情吧,艾里如此想道。

“算了,”可能是因为艾里没有搭话,小少年觉得很无趣似的站直了身体然后走进浴室,向着浴缸走来,“虽然……是个大高个,不过也是我家的孩子,不能一不顺眼就砍腿啊。”

小少年站定在浴缸前:“大部分你需要知道的事情,你自己应该有印象了。这里是扭蛋店,距离这一层开门营业还有几天,所以我现在有点无聊又不想收拾屋子,就先随便挑了几个扭蛋来帮忙……话说,从刚才开始,你的手,在,干,什,么?”

艾里有些茫然地看着眼前似乎突然生气起来了得小少年,没有停止用湿漉漉的手揉乱他的头发的行径,在那孩子似乎快要炸了的时候突然爽朗一笑:“妹妹你小小的很可爱啊。”

然后那边终于爆发了:“小个鬼啊!!我是店长!!别以为个子高了不起啊!!!”

================================================

字数:682

My love

生日这种东西,其实根本没必要吧。

虽然是这么想着,温蒂手下的动作却没有停。

“可~爱~的~温蒂!你在做什么呢!”背后突然压上的重量让温蒂手忙脚乱地遮住桌上的东西。

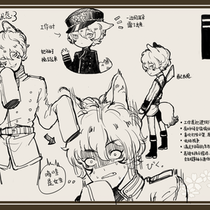

“没做什么。”温蒂虽然动作略显慌乱,但是脸上的表情还是一沉不变,她转头看着肩上的狄雅·希尔皱了皱眉头,“狄雅,别忘了你已经是四年级生了。”

“是是。”松开手的狄雅依旧笑嘻嘻的,这四年来的相处早就让她摸清了对方的真实性格。

容易害羞却不会承认的温蒂小姐,这在赫奇帕奇可不是什么秘密。

“让我看看,可爱的温蒂小姐在做些什么?”四年来的成长,也让狄雅变得更加喜欢逗弄温蒂,“哦,最近这日子,可不是到了狮院的那位兔子先生的生日了么?”

“哦,是么?”对方依旧没有任何表情,只是停顿了一会儿说道:“是诺艾尔,不是兔子。”

“哦是的是的,看来我们的温蒂小姐显然记得他的生日啊!”

“……”

成功地看到对方显然脸红的表情,狄雅像一只偷了腥的猫一般‘哈哈’笑了笑。不得不说,在马修毕业后,狄雅很好的继承了马修‘哈哈哈哈’的潜质。成为了赫奇帕奇的新任‘哈哈儿’。

说实话,她有点怀念他们还在的日子了。

当然,这种话她是绝对不会说出来的。

看着狄雅毫无形象大笑的表情,温蒂扭过头。

绝对。

-

说起诺艾尔·埃里克,温蒂并没有什么好的印象。

或许说,温蒂在进入霍格沃茨之前,对除了怀特家的人以外都提不起任何兴趣。

父母总是告诉她,朋友都是不可靠的,只有家人和知识,才能撑起你的一起。

是的,只有知识和家人不会背叛你。

但是——

「我叫诺艾尔·埃里克。」

「如果不介意的话,要不要来一点?」

「能告诉我,你的名字么?」

但是。

有些话语却太过温暖。

「温蒂……怀特。」

-

-她从来都不会知道生命里会出现这样的一个人。

-这样记忆深刻到让她讨厌。

“给你。”温蒂把手上的东西塞到了诺艾尔的手里,说实话大晚上还真是够冷的。

“哎?给、给我的?”诺艾尔显然受宠若惊。

看着这样的诺艾尔,温蒂伸出手,“你不想要可以还给我。”

“不不不!”诺艾尔抱着手上打包粗糙的礼物往后退了几步,甚至半转过身互住礼物,“温蒂你都给我了,哪还有要回去的理由呢?”

温蒂双手环于胸前,“总之,祝你生日快乐。虽然……包装不好看……就是了……”

后半句轻声的嘀咕却依旧被诺艾尔听了去,脸上的笑容不由得加深,“温蒂送的,都喜欢。”

“……!!啰、啰嗦!”温蒂瞪着眼,满脸通红地说道。

“我可以拆开么?”

“……随便你,反正都是你的。”

听到温蒂的话,诺艾尔动手拆开了包装上的丝带,看着温蒂有意无意撇两眼的样子,诺艾尔不由得笑了出去。

不得不说,这样的温蒂还真是可爱。

打开盖子,里面是一个有着奇怪形状的蛋糕,诺艾尔看了半天,不确定地说道:“一个巨怪蛋糕,很可爱!”

“……”温蒂听完对方的话,表情有点奇怪。沉默了一会儿,然后走上去一把拿过盒子,面无表情地说道:“对不起,这是兔子。”

看着全身冒着黑气简直都快黑化并且转身就走的温蒂,诺艾尔连忙上前一把拉住了温蒂,“等等等等!那个……”

看着对方面无表情地金色眸子,诺艾尔咽了咽口水,突然不知道该说什么好,“那个,我是说……”

“……”

“……”似乎是想起了什么,诺艾尔一把抢到温蒂手中的盒子,直接打开盒子,抓起蛋糕就往嘴里塞去。

“咳、咳咳咳咳咳!”似乎是吃的太急,诺艾尔甚至被蛋糕呛到。

看着这样的诺艾尔,温蒂连忙走上去拍了拍他的背,“你是笨蛋么?!”

“咳、咳咳!”诺艾尔伸出手一把抓住了温蒂的手,“因为……咳、咳咳……因为你对我来说也很重要!”直起身的诺艾尔,红色的眸子在月光下好看极了。四年级的他已经不再是当年的小矮子,早已高了温蒂一个头。

温蒂抬头愣愣地看着诺艾尔,好一会儿才试图挣开诺艾尔的手,发现无果后便抬头瞪着他,“笨蛋!再说什么傻话!”

“我是认真的。”

“温蒂你曾经说过,朋友都不是可靠的。只有家人才是最可靠的。”

“那么,你愿意成为我的家人么?”

“我喜欢你,温蒂。”

“……”温蒂显然没有反应过来,即使是被称为了赫奇帕奇的学霸,但是在恋爱方面果然无法运用脑细胞,“你你你你你你……笨、笨蛋——!”

-讨厌到却让人那么喜欢。

“果然!以后再也不要给你过生日了!”看着满脸通红转身跑开的温蒂,诺艾尔却发现了地上掉落的一张贺卡。

这是麻瓜的东西,是温蒂向自己院的麻瓜好友学来的东西。

打开,红色的眸子满是震惊,却又渐渐温柔下来。

果然,很可爱呢。

温蒂。

-

“温蒂为什么想要学做蛋糕?”留校兼职的图尔斯特看着自己的小学妹不由得问道。

“……”手上的动作停了下来,温蒂抬头看着这个能让自己敞开心扉的学长,好一会儿才说道:“因为,想感谢某个人。”

看着这样的温蒂,图尔斯特仿佛看到了那个对劳尔一见钟情的自己,“喜欢的人?”

“……”

“啊!抱歉,我是不是多嘴了!”似乎是想起了温蒂的性格,图尔斯特连忙闭上了嘴,“那我们再来做……”

“……是的。”突然冒出的话打断了图尔斯特的话,说完这句话后,温蒂便再也没有开口说话。

“……”看着这样的温蒂,图尔斯特的表情突然缓和下来,最后问问笑道:“啊,是这样啊。”

给诺艾尔:

谢谢你能一直在这里。然后你要仔细挺清楚,因为接下来的话我不会再说第二遍!

我,温蒂·怀特,喜欢诺艾尔·埃里克。

很喜欢很喜欢。

那你愿意,和我在一起么?

END.