各位秘宝猎人,舞台3已公布。具体请移步http://elfartworld.com/works/9215025/

感谢玩家【本不是喵】的一章言弹整理!

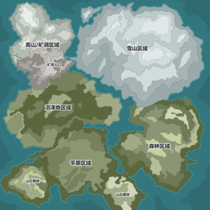

地图/死者档案:

非日常:

http://elfartworld.com/works/9213435/manga/#manga1

地图:

http://elfartworld.com/works/9211742/manga/

巡逻鲨鱼放置室:

【巡逻鲨鱼排班表】by 才波 朝阳、彩泽 弦乐

每个鲨鱼每隔20分钟交接一次(需要进行充电)

每一只鲨鱼充电15分钟,巡航20分钟,充电完毕的鲨鱼会在一旁进行5分钟的睡眠待机,睡眠时间结束则会再次开启巡航。

【巡逻鲨鱼使用说明书】by 才波 朝阳、彩泽 弦乐

巡逻鲨鱼是鲨ki社畅销的产品。仿真的外观,冰冷坚硬的内心。只会执行程序的死脑筋和从不插队补充能量的好品质,以及配备咬合力超强的上下颚,则是本产品的最大卖点。这么完美的巡逻保安鲨鱼产品在这里可找不到第二个!顺便一提娇小可人的嘴是鲨ki社长别出心裁的设计!

【近几天的巡逻鲨鱼巡航显示器】by 才波 朝阳、彩泽 弦乐

鲨鱼巡航的记录会被保存在时刻表上

第一天的巡航时间记录

00:00-00:20 01:00-01:20 23:00-23:20

00:20-00:40 01:20-01:40 ~~ 23:20-23:40

00:40-01:00 01:40-02:00 23:40-00:00

案发当天凌晨的排班表:

00:00-00:20 01:00-01:20 (无显示)

00:20-00:40 01:20-01:40 (无显示)

00:40-01:15 (无显示) (无显示)

【鲨鱼充电装置】by 羽海野 奥罗

装置在距离出水口非常近的地方,很明显是巡逻鲨鱼用来进行充电的地方。只要想象成自动扫地机器人充电的地方就很好理解了。充电完毕的巡逻鲨鱼会从这里出发巡逻。每次充电的时候只能容纳一只巡逻鲨鱼。

【废弃的充电装置】by 羽海野 奥罗

干净的和对面充电装置一样。

【备用鲨鱼待机位】by 羽海野 奥罗

放置了许多备用机械鲨鱼的地方,每一只的背鳍上都写着数字。分别是一号备用,二号备用,三号备用,并没有被启动过的痕迹。

巡逻鲨鱼附近:

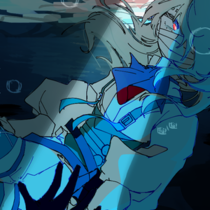

【三号巡逻鲨鱼】by 须弥山 尸罗、伊佐木 欣弥、飞鸟井 白哉

已经失去行动能力的巡逻鲨鱼,发现的时候嘴部呈张开状,看起来是因为电源耗尽,将死者的头部拿出来时,可以发现机械鲨鱼嘴里有着类似充电接口的装置。

【三号巡逻鲨鱼身上的痕迹】by 伊佐木 欣弥、飞鸟井 白哉

表皮上的有一个很浅的孔。

【三号巡逻鲨鱼嘴部】by 须弥山 尸罗、三千院露利

发现的时候嘴里含着死者的头部,尖牙上有着肉屑和鲜血的残留。

【三号巡逻鲨鱼充电口】by 三千院露利

位于上颚,已被肉屑堵塞。

【一号和二号巡逻鲨鱼】by 须弥山 尸罗、狮子原 清隆

由于被三号堵住充电口而挡在外面的两只巡逻鲨鱼,均电源消耗完毕并丧失了行动能力,身上没什么特别的,嘴部有着和三号一样的充电装置,发现时嘴部紧闭,稍微用一点力就可以打开。

海滩:

【尸体情报】by 黑田 梦、師走 坂鳥

死亡原因为颈部断裂,失血过多。衣服已经被海水浸湿,身体和衣服完整,并没有挣扎的痕迹,皮肤有些泡出褶皱来。

死者档案上写的时间为清晨,尸体颈部血肉模糊。 除了颈部,身体上没有其他伤口。

虽然有一些血肉模糊,但脖子断面的血管呈现的样子,确实是被锋利的东西一下子切断的。

检查胃部残留着一些面食,肠道的情况是食物刚进入食道。死亡时间不超过六个小时。

胃部没有其他明显残留同时也没有积水。

【海滩上的模糊讯息】by 秋田 阿卜杜拉

在刚到海滩上的时候,第一眼看到沙滩上有字“xxxxx”,只能依稀辨认出笔划看不太清楚了。

【残留的灰烬】by秋田 阿卜杜拉

在燃烧殆尽的灰烬里用手去触碰,似乎有一根未烧尽的线头

【捕鱼装置】by秋田 阿卜杜拉

位于巡逻鲨鱼放置室最近的装置里的鱼叉少了四根,其他的装置鱼叉数量正常。

【建筑物上残留的痕迹】by秋田 阿卜杜拉

有一些细小的荆棘被折断了,落在了地上,朝上面看,有一些残留的线挂在那里。

其他(塔内):

【厨房记录】 by 黑田 梦

八千代 绢色

花山院 香绪里

黑田梦

山鹿 伊织

三千院 露利

湖湖

叶山 根子天

羽海野 奥罗

黑田梦

【犬伏伸司】个人房间的言弹及额外信息 by 新谷 蓝市

【一份报纸】:知名探险队雪山遇难,十九人丧生,超高校级的探险家,是否名不副实。

全篇内容均在批判这位探险家所做出的抉择害死了一个团队

【犬伏伸司的日记】:

1. x月x日x年 考试日

考试,虽说是疗养院的常规目的

但自身并不是为此而进入的疗养院。

必定无法通过的考试……不过院长会在意这个吗?

完全不了解治疗师,火鸟同学能通过吗,她已经完全是个合格的治疗师了吧?

。

黑板上的字改变了,变成了超常规的离奇的内容。

还冒出一个玩偶鲨鱼,说什么自相残杀,意义不明。但以这个鲨鱼的灵活性看来,制作者应该很不了得,为何会绑架一群人做这种无聊游戏。

教室确实是考试场地,但其他房间却不是。

建筑物没有出口,周围的房间看上去也是普通的建筑。

这样的大工程,有官方参与的可能性吗……?

八千代的茶会……或许能安抚大家的心情

。

有自动贩卖机,至少基本的饮食在这几日内能够保障。

虽然这么想有些糟糕,但专程绑架一群人过来,大概率不是为了让人饿死。

2.x月x日x年

大脑有些混乱

想比起前一日的鲨鱼玩偶,今天的内容着实有些夸张。

海天逆转……

怎么想都不是现实能存在的场景!物理上都不会允许,总不会是被外星人绑架了吧。

这里的生活设施很齐备,看来需要长期生活。

……

又是杀人游戏

(一行小字)鲨鱼玩偶有了制衡玩家的手段,看来游戏的进行是必然了。

作为被“外星人”观赏的“斗兽”有什么办法改变这个境地吗?

(一行小字)无论是外星人还是虚拟空间或是梦境,这超现实场景……常理来看无法逃离吧?

破坏鲨鱼玩偶的手下也许是个办法。

【温泉混浴】by 叶山 根子天

在温泉有过洗浴痕迹,但没发现衣物,厕所无异常。

追加询问鲨ki清洗频率和清洁剂用量的答复:厕所一天一次,浴室三天一次,清洗剂鲨ki说它每天都有在用,消耗状态是鲨ki一早就在用,用量无法分辨

【死者包内物品】by 火鸟 歌桂

小型氧气瓶,应急食物(含自热袋),水瓶带水200ml,防滑手套,安全带*1,锁扣*4,绳子少许(有被切割过的痕迹),滑轮*2,纸笔,液体创可贴。

【绳子长短】by 火鸟 歌桂

绳子比之前短了许多。

突发事件相关言弹

【突发事件-预备计划】 by 须弥山 尸罗

预备计划附近的沙滩上放置着大块生肉·、金枪鱼等

【海滩上的讯息】by 安乐城 他祭【陈述3】

在你们来到海滩上的时候,第一眼看到的字“如果能够成功,我希望你们逃出去”

作品链接:http://elfartworld.com/works/9214360/