各位秘宝猎人,主线3已公布。具体请移步http://elfartworld.com/works/9216088/

手机没电了,修点年龄bug

打了这么多简介都没有识别出来

流水账日记

介绍一下登场人物

诶里克森:赛格的儿子,但是不会喊赛格父亲只会喊老师。人类时来自给赛格供血的血仆家庭。

赛格:六百多岁的自闭型老鬼,有一些不为人知的喜好。对于徒弟儿子都不好好称呼自己这回事没什么想法。

维克多:赛格真正的学生,但是不会喊赛格老师。看起来放荡但是很守南德。

——————————————————————————————————————

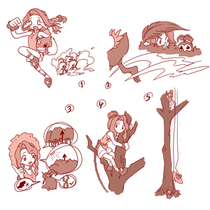

舞会邀请这个词,诶里克森首次听到是因为自己认识的第一个朋友。

初次见面的时候,还出现了些小意外,不过对方很和善,所以很快的成为了朋友

维克多,这是那名血族的名字。看上去和“父亲”是完全相反的血族,热情开朗没认识几分钟自己就被拉去一场舞会去做僚机,对,是做僚机。

看着面前深红色的液体让埃里克森想到了血液 ,他成为了血族也没过多久却很快的能适应了新身份 ,比起繁琐的餐桌礼仪,一饮而尽显然更节省时间,虽然他现在好像最不缺的也是时间。

“喝过酒吗”维克多笑着问埃里克森,显然是问他为人时候的经历。

“没有”在成为血族前,他几乎没有什么空闲的时间,一切缝隙都会被计划塞得满满的。

“那就很可惜啦”维克多在他面前抿了一口杯中血红色的液体,像是品味到了什么满足的看着杯中之物“要好好体验人生嘛”

明明没有味道的,难不成这里有什么玄机,埃里克森闻了闻没有闻到什么,于是他学着维克多的样子细品了一下还是没什么味道。

“明明尝不出来…”

“哈哈哈哈哈哈看来我的演技真不错~”

很快维克多的目标就出现在舞会现场,那是一个金发碧眼的…人类女性,看着年龄有16、17岁左右。

诶里克森看着面前的吸血鬼男性,想着对方这样做是否符合规定,然而维克多丢下一句放心就快速的出现在那位金发女士的面前。

应该不会有事的吧,维克多比他大了好几轮。听说他是“父亲”的学生,陪伴了“父亲”几百年。

几百年 对于人类这是多少代人的时间,对于血族而言不过是漫漫生命中一点光阴。

作为新生的血族,他知道却无法现在就深感体会这种感情,诶里克森只想再快一点跟上老师也是父亲的研究。

他想帮助那个孤身一人的老师。

又是一段时间,当埃里克森从书堆抬起来头,看到一个意外的来访者——维克多。

维克多是老师这里的常客,自此上次舞会僚机那一事之后就再也没见过面。

“你的胳膊怎么了?”维克多看着明显活动不顺的右臂发出了疑问。

“该不会是上次我拉你偷跑去人类舞会的事情被赛格先生发现然后他狠狠的惩罚你了吧?可是时间这么久都没愈合,该不会也缺你食物了吧?这种事情也算是我的错,不然你将就将就——!”维克多拉下衣领颇有献身之意。

诶里克森听过老师的抱怨但是没有想到维克多可以一口气说这么多话。好吵,诶里克森想让他闭嘴,但是维克多年龄比自己大,自己是不是应该尊重他一下,听他说完再表示自己的言论和看法。

“怎么啦~小诶里要尝尝我血液的味道吗?”最终诶里克森实在忍受不了对面的雪白皮肤戳到自己的脸的触感,把对方推开。

“只是好奇圣水会对吸血鬼的身体造成什么影响稍微的实验一下!”

“啊,圣水?注入体内会让血族感到剧痛和烧伤感”维克多上下打量一下诶里克森,伸着手就去查看对方的右臂。

果不其然 ,那是圣水注入体内的痕迹,在手臂上留下了可怖的疤痕。

“我控制好了剂量”诶里克森把袖子拉好,血族的身体会很快的愈合,他也不想什么问题都去麻烦老师。

“话说回来,你找我有什么事?”诶里克森把话题拉了回来“你要没什么事情就请回吧。”

“我想找你当…证婚人。”

维克多脸上爬一层红晕,惊掉了诶里克森的头皮。这个轻浮的男人到底在说什么,这种事情难道不应该找老师吗?

“结婚对象是谁?”

埃里克森实在想不到维克多居然会有收手的那一天思考是哪个血族家都淑女,然而维克多接下来的话更让埃里克森惊掉了下巴。

“是上次舞会的那个女子,她叫凯瑟琳。”

空白,诶里克森的大脑一片空白,终于他找到一个很适合血族的问题,虽然吸血鬼社会的伦理上这样会让凯瑟琳和维克多成为了父女关系但是,好像大概也没问题的样子。

“你要…把她变成血族吗?”

“?”维克多听到这个问题很惊讶,很艰难的解释道,“那个,你知道初拥血族需要长老的同意吧,而且初拥之后我们之间就成了父女关系虽然赛格先生初拥也可以,但是那个老古董不会愿意的。”

维克多又絮絮叨叨了起来而且不自信的在房间里走来走去。

“这么做真的太麻烦了,反正不违规,你就陪我做一下证婚人”

“好吧,那我去,什么时候…”诶里克森很想对老师说,但是既然是这种情况,悄悄的出去一趟应该也没事。

只不过是扮家家而已,人类和吸血鬼真的会有爱情吗,不过是…扮家家而已…

———————

说到最后诶里克森不懂他们所有人,这漫长的时光该如何消磨,每个人都有不同的玩法,而他只想赶上老师的进度。在这边缘的别墅内,他感受不到时间的变化。

当察觉到时间的流逝,是从血仆换到他认识的人开始的。

那年的抱着他小腿不愿让他走的小孩子已经变成了亭亭玉立的小姑娘。

每次端在他面前的红色液体是…自己人类时后辈的血液。

因为我们不再是同一种生物了,诶里克森把面前的液体一饮而尽,不想细细品味亲人血的味道。

卧室里那个窗户永远高而远的挂在墙上,透过那里可以看到外面的世界,已经15年过去了,外面又发生了什么事情?

“老师”诶里克森推开了父亲的门,看见他在月光下摆弄几片凸透镜,好像在进行什么仪器的改良。

“有什么事情吗,森?”

只有他会这样称呼诶里克森,不过在这里也只有他一个人和诶里克森说话,诶里克森很久没有出门而老师更久没有离开这里。

“我想出去走走,老师。”埃里克森想去的地方很多,却又不知道该去哪里。

父亲的银发被他随意用黑色发带扎在一起,看起来很像落魄的贵族,而诶里克森找了可以外穿的衣服跟在他身后,父亲比诶里克森高大很多,诶里克森只能像仰望那扇窗户一样仰望着他。

“这外面并没有什么,黑夜里什么都没有。”父亲是很注重直接经验的血族,讲什么都要会让人先体验一番。

“如果是白天呢?”诶里克森小心使用自己的措辞,身上被太阳灼伤的部分隐隐发痛。

“白天会有很多人类,但是阳光会把我们变为尘埃。”

诶里克森明显感到父亲语气中的不悦,只能把想法押在心里。

再次见到维克多的时候已经是五六十年后了,和上次见面的时候他好像变了很多眼里多了丝悲伤。

诶里克森问了那个人类女孩的事情,维克多打趣到那个还叫什么女孩啊,早就躺进坟墓很多年了。

果然是扮家家而已,人类和血族不可能相爱。

“维克多…你倒是也知道回来。”父亲的声音如同落雷般从门口传来。

诶里克森能清楚的感到父亲的怒火,正打算为维克多默哀被耳边另一落炸雷惊醒。

“老不死的,喝你家血了,这么凶。”

“你没喝过吗”

“那是人家埃里克森家的血,臭老头就知道抢功劳。”

两位吵架不要吵到我头上啊,埃里克森在心里默默点蜡。

曾经以为维克多是竞争敌人到后来以为胜过他,在到后来得知自己只是血仆家族中的一员。无论是否已经成为继承人的诶里克森和真正的学生维克多比起来不能相提并论。

诶里克森在走之前告别,站在父亲门口很久最终还是没有敲响房门。

————————

接下来的故事,就是教会猎人埃里克森的故事。